イワクラセミナー4の詳細

「イワクラ」という言葉は聞くけど、どの岩石がイワクラで、どの岩石がそうでないのかが分からない。そのような方がほとんどだと思います。イワクラ学を提唱する講師が、イワクラの定義から丁寧に説明します。

天文考古学の夜明け:天文考古学遺跡

イワクラセミナー4回目は、縄文時代の岩石遺構について、なぜ人工物と言えるのかについて、天文考古学的観点から学術的に丁寧に説明します。

これまでの日本には天文学で遺跡を研究する天文考古学という学問がありませんでしたが、2019年に日本天文考古学会が設立されてから、この分野の研究も進み始めました。日本天文考古学会の常務理事でもある講師がこの状況についても解説します。

天文考古学の基礎知識/金山巨石群/白石の鼻巨石群/尾道岩屋巨石/世界の天文考古学遺跡など

天文考古学遺跡

天文考古学は、遺跡の研究に天文学を応用する学問分野です。地球の地軸が23.4度傾いているため、太陽は毎日異なる軌道を描き、低い軌道をとると寒さが増し冬が訪れます。この現象について、古代人は太陽が衰えていくと解釈しました。そして、空に最も短い時間しか滞在しない冬至の日に、太陽が再び力を取り戻すよう祈願するために、太陽の動きを観察する必要がありました。また、太陽のサイクルの節目を特定することは、農作物の栽培に不可欠であり、人々の生活リズムを整えるためにも太陽の軌道の観察は必要でした。さらに、為政者にとっては政治イベントを行う日となり、太陽の軌道を観察し予測するために岩石を用いて観測装置を作成したと考えています。これが天文考古学遺跡です。

近年、日本全国で天文考古学的遺跡が次々と発見されています。これまでなぜ発見されなかったのか不思議に思いますが、その原因は天文と遺跡を結びつける学問が日本に存在しなかったからです。日本天文考古学会の設立により、これらの遺跡がオカルト的な話題ではなく、科学的に扱われるようになりました。

イワクラセミナー4では、近年発見された岐阜の金山遺跡、愛媛の白石の鼻巨石群、尾道の岩屋山、神谷太刀宮遺跡などの天文考古学遺跡を数多く、時間の許すがぎり紹介します

天文考古学の基礎知識

天文考古学は、天文学で遺跡を研究する学問ですので正しい天文の知識が必要です。セミナーでは、その基礎知識についても少しお話します。皆さんが地図を見た時に上が北になることは知っていると思いますが、方位磁石が指す北とは異なることを知っているでしょうか。方位磁石の北(磁北)は地球の磁場を指すもので、地図上の北(真北)とは異なります。しかも磁北は移動しているため一定でもありません。したがって天体との関係を議論するには正しい方位(真北)を知る必要がありますので補正しなければなりません。

その地図の使い方にも注意しなければならない所があります。メルカトル図法の地図上で直線を引いて直線に神社が並んでいると主張されているのを目にしますが、メルカトル図法の地図上での直線は、2点間の最短距離を意味しません。これはセミナー3で詳しくお話ししました。

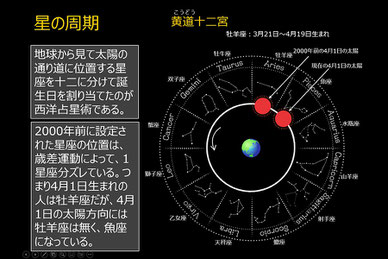

また、地球の地軸が23.4度傾いているために、太陽は毎日同じ軌道を通らずに1年周期で軌道を変えます。このために四季が存在しています。一方、星の配置は、地球の歳差運動により25800年の周期で変わっていきます。長い年月を経た遺跡を検討するには、この歳差運動を考慮する必要があります。つまり昔の星空は今見えている星空とは異なっていたのです。例えば地球から見た太陽の通り道に位置する星座を十二に分けて誕生日を割り当てたのが西洋占星術ですが、2000年前に設定された星座の位置は、歳差運動によって、1星座分ズレてしまっています。つまり4月1日生まれの人は牡羊座ですが、現在の4月1日の太陽方向には牡羊座は無く、魚座になってしまっているのです。

考古学者も間違った大湯ストーンサークル

世界遺産となった秋田県の大湯のストーンサークルには、日時計状配石があり、中心とこの日時計状配石を結ぶと夏至の日の入り方向と一致することが川口重一氏によって1956年に発表されました。つい最近まで、テレビなどでこの説が取り上げられていました。講師は、2022年3月に日本天文考古学会誌Vol.3に「大湯環状列石の岩石配置図に関する検証」を発表してこの説を科学的に否定しました。川口重一氏が使用した大湯環状列石の岩石配置図の方位が間違っていたのです。考古学者が「方位」というものをいい加減に扱っていた証拠です。正しい図で見ると、万座の日時計状組石は289°となり、BC2000年の夏至の日の入りの302°とは13°も異なっており、万座の中心と万座の日時計状組石の方向は夏至の日の入りを示しているとは言えない。という結論になりました。筆者の発表以後は、テレビとかで取り上げられることは無くなりました。太陽の軌道を観測していた岩石配置を探している天文考古学にとっては、残念な結果となりましたが、この例のように、考古学者が行ってきた結論に対し、科学的な検証を行うのも日本天文考古学会の使命です。

過去に開催したイワクラセミナー4の様子

2024年8月11日 イワクラセミナー4 (兵庫県姫路市)

2024年8月11日にイワクラセミナー4が姫路市で開催されました。お盆休みの中、新幹線の予約も取りにくい時期にもかかわらず、遠方からご参加いただきありがとうございます。

イワクラセミナーも4回目となり、今回は日本でも研究が始まった天文考古学についてのお話でした。

考古学者が、発掘した遺跡にしか目を向けない状況に対し、天文考古学は地上に存在する岩石と天体との関係を調査することによって、岩石が人工物であることを証明しようとしています。今、講師が一番、力を注いでいる分野のお話しでした。

参加者の感想(アンケート結果)

・大変面白く、特に後半(天文考古学遺跡)はわくわくしながら聞かせていただきました。

・人工物だと聞いてびっくりしました。

・データから再現する以上はデータの大切さ、取り扱いの難しさが良くわかりました。実例を出してお話されているのでわかりやすかったです。

・イワクラと太陽の関係がいろんなパターンで知れて面白かったです。

・縄文期の気候変動とストーンサークルの築造期の説明が興味深かった。平津講師の緻密な理論構築の努力が理解できた。

・世の中に出回っている嘘を暴いてくださるのも良いと思いました。占星術もそうだなぁと共感しかなかったです。

・占星術のくだりは、薄々気がついていましたが、なんだって!!と言う気持ちになりました。

・内容が濃いいので2時間では足りないくらいです。

・現場の写真が多くありわかりやすかった。

・もう一度、日ユ同祖論について取り上げて欲しい。