神戸六甲山のイワクラにまつわる謎 その2

本論文・レポートの著作権は平津豊にあります。リンクおよびシェアは自由ですが、文章や画像を複製することは禁止します。最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

〇2017年5月6日に平津豊のミステリースポットに掲載していた論文を、2025年6月9日に3つに分割して平津豊のイワクラ研究サイトに転載。

六甲比命神社とホツマツタヱ

六甲山の頂上に巨大な磐座を祀る六甲比命(ろっこうひめ)神社が鎮座している(北緯34度45分58.69秒、東経135度14分21.58秒)。

この「六甲(ろっこう)」という地名表記は、十四世紀の漢詩集にみられ、「六高」とも書かれている。しかし、この「六甲」「六高」を「ろっこう」と読みだしたのは最近で、かつては「むこ」と読んだ。このことは、務古水門(むこのみなと)、武庫川(むこがわ)という地名が残っていることからわかる。

これに関し、この地が、古墳時代中期に大王(おおきみ)が陵墓を築いた河内の「摂津の国」から見て向こう側なので「向こうの国」と呼ばれ、これから「むこ」という地名になったというのが通説である。しかし、無人の地ならわかるが、六甲の地に人は住んでいたわけで、その人たちが自分の住んでいる場所を果たして「向こう」と呼ぶだろうかという疑問が残る。

一方、この六甲の地は、かつて「むかつ」と呼ばれた地であり、「六甲山」は「向つ峰(むかつみね)」であるとの説がある。この「むかつ」が転じて「むこ」になったという。そうなると、「六甲比命神社」も「むかつひめ神社」である。

今の六甲比命神社には、弁財天が祀られているが、本来はムカツ姫が祀られていたことになる。

では、このムカツ姫とは何者なのか?

竹内文書にも、上古代二十二代天疎日向津比売身光天津日嗣天皇(あまさかりひにむかいつひめのみひかりあまつひつぎあめのすめらみこと)というムカツ姫が登場する。

この六甲比命神社に祀られるムカツ姫について、ホツマツタヱの研究者である大江幸久氏は、瀬織津姫(せおりつひめ)であるとの興味深い説を展開している。

瀬織津姫は、罪や穢れを流す神として大祓詞にしか登場しない神であるが、ホツマツタヱでは、サクナダリ・セオリツ姫ホノコとして登場し、天照大神が姫の前に立たれて正室として迎え入れたことにより、天下(あまさが)る日前(ひのまえに)向津姫(むかつひめ)と呼ばれた。この場合、天照大神は男神である。後世に天照大神を女神としたことにより矛盾が生じ、瀬織津姫は隠されてしまったという。

その場面を高畠精二氏の現代語訳ホツマツタヱのサイトより転記する。

なお、ホツマツタヱは、1966年に松本善之助が東京の古書店で写本を偶然発見した古文書であり、ヲシテ文字によって五七調に書かれ、全40アヤ(章)で構成されている。

どの姫達もそれぞれにお美しく聡明でしたが、その中でも生まれつき素直でお美しい一人の姫に天照大神はついに心を奪われてしまわれました。本来ならば君たるもの、姫を迎える時は殿にいて殿前(とまえ)でお目通しするのがしきたりとなっていましたが、この時ばかりは自ら階段(きざはし)を瀧の流れの如くお降りになり、姫の前に立たれて迎え入れたほどです。この姫の名をサクナダリ・セオリツ姫ホノコさんと申します。さくなだりとは、岩を割いて流れ降る清い渓流を意味し、正に名が体を表わした美しい真名(いみな)でした。称名(たたえな)は君との感激的な出会いに因んで天下る日前向津姫(あまさがるひのまえにむかつひめ)と申し上げ、ムカツ姫の御名は後世までも君との出会いを伝える名として残りました。

-----中略------

天照大神は自ら日の輪(太陽)にお帰りになる(崩御される)ことを決心され、諸臣・諸民を集めて、后の瀬織津姫に遺し法(のこしのり)をされました。「私の亡き後、ヒロタ(現・広田神社)に行ってワカ姫のご神霊とともに余生を過ごし、女意心(いごころ)を守り全うしなさい。私も豊受大神神上がりのこの地(丹後久次)のマナイ(比沼麻奈為神社)でサルタヒコに穴を掘らせて罷(まか)ろうと思う。我は豊受大神と男(おせ)の道を守らん。これ伊勢(いもおせ=いせ)の道なり」とのたまい、洞(ほら)を閉じさせました。

このように、広田神社のご祭神は、撞賢木厳之御魂天疎向津媛(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめ)命であり、ムカツ姫なのである。戦前の広田神社の由緒書きには、瀬織津姫が主祭神だと書かれていたようである。

したがって、六甲山上の六甲比命神社の磐座と広田神社は深い関係がある。

大江幸久氏のブログ「八上 白兎神社Ⅱと全国神話伝承」より大江氏の説を転記しておく。

天照大神のお后である瀬織津姫が天照大神のお命じによって晩年にお過ごしされたのは摂津の国のヒロタ、現在の兵庫県西宮市広田神社・六甲山の周辺です。ホツマの記述の通りならば、ここでの御現身(おうつしみ)の瀬織津姫は神上がられたことになります。したがって瀬織津姫の御陵のある場所は六甲山(むこやま)旧名向津峰(むかつみね)と思われます。

ホツマに登場する瀬織津姫の別名は天照日に向う姫=ムカツ姫です。

広田神社の主祭神は天照大神荒御魂、またの御名は撞賢木厳之魂天疎向津媛(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめ)です。

六甲の名前を冠した六甲山(むこやま)神社祭神(石の宝殿)と六甲比命大善神社=六甲比女(むこひめ)神社祭神が、広田神社と同一の祭神であることが長らく不明となっていました。

現在、石の宝殿=六甲山神社は広田神社の摂社となっていますが、越木岩神社境内の貴船神社の磐座は古くから石の宝殿を奥宮とする里宮として鎮座しています。同じく霊岩、甑岩の前にある摂社の六甲山神社、そして西宮神社の境内摂社の六甲山神社は石の宝殿の里宮として、後世に創建されたものです。

この六甲比命神社と六甲山神社の2つの神社名は広田神社主祭神、撞賢木厳之魂天疎向津媛と深く関連しています。

現在の六甲比命神社は、六甲比命講の方々が手厚く守っており、古寺山にあった多聞寺の奥の院となっている。

六甲比命神社は、岩屋の部分を拝む形で祭祀されており、神社まではパイプで作った簡易のはしごを登っていくことになる。なかなか険しいルートであるが、最近は瀬織津姫ブームで多くの女性たちがこの神社まで訪れている。この神社の清掃や整備をされている大江氏には敬服するほかはない。

【六甲比命神社】Photograph 2013.10.13

【六甲比命神社の本殿 岩屋に祀られている】Photograph 2014.4.6

【六甲比命神社の岩壁 人工的に組まれている】Photograph 2013.10.13

六甲比命神社周辺のイワクラ群

この六甲比命神社の周りには、聖徳太子が死去した後、播磨から六甲山にかけて多くの寺院を建立した法道仙人にまつわる心経(しんぎょう)岩、雲ヶ岩、仰臥(ぎょうが)岩といった磐座も存在する。

大江氏は、法道仙人がこの地を多聞寺の奥の院とすることで禁足地にして、瀬織津姫の御陵を守ったのではないかと考えられている。

以下、大江氏の『六甲山・瀬織津姫とワカ姫 和す・尽くす 聖徳太子による神仏習合(2013年9月8日)』から抜粋して転記する。

六甲比命大善神=弁財天を祀る巨大な磐座が御神体の神社です。ここが瀬織津姫の奥都城=御陵と考えられます。付近の心経岩、雲が岩とともに、その地より夏至の日の入り方向にある神戸市北区唐櫃の多聞寺の奥ノ院です。心経岩は、御陵に鎮まる瀬織津姫のご神霊を仏教的に弔う意図で、刻まれたものと思われます。

----中略-------

六甲比命神社よりやや上方に雲が岩と呼ばれる2つに割れた岩がありますが、法道仙人がここで修行中、紫雲に乗った毘沙門天が現れたという伝説があります。毘沙門天は天照大神の仏教的なお姿であり、位置的にも六甲比命神社の隣ですから、天照大神のご神霊が宿った岩と考えられます。その下方に、数十もの岩のピースが、ピラミッドまたは剣の形に組まれた不思議な磐座があります。この磐座は天照大神の憑代なのかもしれません。雲が岩の少し上には仰臥岩という上面が平らになった磐座と、熊野権現と八大竜王の石祠があります。そこには、熊野大権現を中央に、仏眼上人と花山法皇の名が刻まれた碑があります。

65代天皇であった花山法皇は、平安時代に熊野で修行されたときに、熊野権現=瀬織津姫の御神霊とめぐり会われて後、瀬織津姫をご守護されている方です。

六甲比命神社の真下に、六甲比命大善神の磐座がある(北緯34度45分59.25秒、東経135度14分21.15秒)。

巨大な岩壁全てを磐座として祀っており、あまりの大きさに圧倒される。瀬織津姫の眷属が兎であることから、この磐座は兎を模っているともいわれている。

【六甲比命大善大神の磐座】Photograph 2013.10.13

【六甲比命大善大神の磐座 人と比べるとその大きさがよくわかる】Photograph 2013.11.9

六甲比命大善大神の磐座の下に、心経(しんぎょう)岩がある(北緯34度45分58.99秒、東経135度14分20.23秒)。

高さ5メートル、幅6メートル以上の皿状の岩に「摩訶般若波羅密多心経」が彫られている。法道仙人の頃に彫られた般若心経は風化してしまったので、大正5年に彫りなおされたものである。この岩の下部には、倒れないようにくさび石が挟んであり、もともと存在していた磐座に般若心経を彫ったものと考えられる。

【心経岩】Photograph 2014.4.6

【心経岩の下部 巨大な心経岩が倒れないようにがっちりと石がかましてある】Photograph 2013.10.13

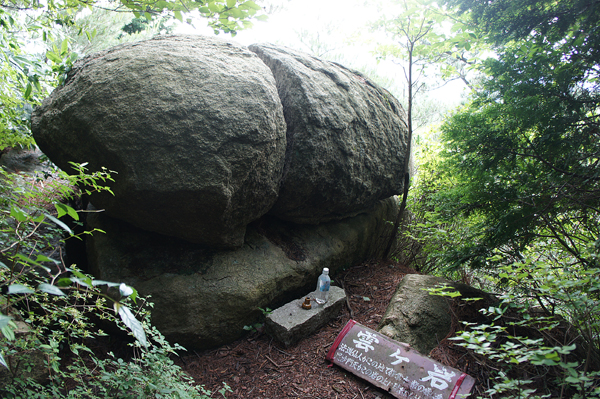

六甲比命神社から少し登ると、雲ヶ岩という二つに割れた割れ岩がある(北緯34度45分58.39秒、東経135度14分22.55秒)。

法道仙人が修行中に、紫の雲に乗った毘沙門天がこの岩の上に現れたことから「紫雲賀岩」と呼ばれていたが、その後「雲ヶ岩」と省略された。

【雲ヶ岩】Photograph 2013.6.22

山の頂上には、仰臥(ぎょうが)岩がある(北緯34度45分58.79秒、東経135度14分22.82秒)。

テーブル状の磐座で、八大龍王、熊野権現、仏眼上人、花山法皇が祀られている。今では、このテーブルで何が行われていたかを知る術はないが、綺麗に平面に削られた磐座を山の頂上に置いているのには、明確な使用方法があったに違いない。

【仰臥岩】Photograph 2013.6.22

【仰臥岩 平らに削られている】Photograph 2013.6.22

そしてこの直ぐ近くに、私が気に入っているイワクラがある(北緯34度45分57.68秒、東経135度14分22.06秒)。

大江氏が2013年5月に発見したもので、小さな石が芸術的に組上げられている。もちろん石垣などでは決してなく、縄文土偶に似たセンスで何かを表そうとした意図を感じる。

大江氏にこのイワクラを教えていただいた後、いろいろと調べたが、このイワクラについて書かれた文献は見つからなかった。なぜこのイワクラが今まで見つからなかったか不思議である。

発見されたばかりで名前はないのだが、発見者が天照大神の依代ではないかと言っておられるので、発見者を尊重して「天照大神のイワクラ」と呼ぶのが適切かと思う。

(※2016年に大江氏はこの主張を訂正した。)

【大江氏が2013年5月に発見したイワクラ】Photograph 2013.10.13

【大江氏が2013年5月に発見したイワクラ 楔のような細い石が組まれている】Photograph 2014.7.26

【大江氏が2013年5月に発見したイワクラ 不安定な逆三角形の石が組んである】Photograph 2014.7.26

芦屋神社

芦屋市東芦屋町の天神山に鎮座する芦屋神社は、天穂日(あめのほひ)命を祀る神社である(北緯34度44分33.67秒、東経135度18分09.94秒)。

記紀においては、天穂日命は、天照大神と素戔嗚尊が誓約を行なったとき、天照大神の勾玉より生まれた五男神の第二子である。

第一子は、皇祖である正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命(まさかあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)で、忍穂耳命は、葦原中国を治めるべく降臨しようとしたが、葦原中国は騒々しいといって途中で引き返した。そこで天穂日命が出雲国に派遣されるが、大国主に惚れ込んでしまい三年たっても何の連絡もしなかったという神である。大国主神が天孫に国を譲った後は、天穂日命の子孫の出雲国造(千家)がその大国主神を祀り続けている。

なぜか、出雲とは関係のない芦屋に天穂日命が祀られていて、六甲山頂に天穂日命の磐座が鎮座しているのである。

また、この芦屋神社の境内には、円形石室式古墳があり水神社として祀られている。

この芦屋神社の境内には、円形石室式古墳があり水神社として祀られている。

【芦屋神社】Photograph 2013.8.10

【芦屋神社の水神社】Photograph 2013.8.10

天穂日命の磐座

天穂日命の磐座は、六甲カントリーハウスの中にある。(北緯34度46分02.46秒、東経135度14分39.93秒)

なぜ六甲の地に出雲国造の祖神である天穂日命の磐座が鎮座しているのかについては、ホツマツタヱを持ち出さないと理解できないと大江氏は主張されている。

以下、大江氏の『六甲山・瀬織津姫とワカ姫』から転記する。

天穂日命の磐座がなぜ六甲山山頂、しかも瀬織津姫の磐座の至近距離、直線距離にしてわずか300メートル東方に鎮座しているのか、これには大変重要な意味があると思います。ここは、単に天穂日命の憑代ではなく、御陵ではないのでしょうか。天穂日命の磐座の里宮が芦屋市の芦屋神社ですが、かつては天穂日命一神を祀る神社でした。磐座から冬至の日の出ライン延長上にピタリと位置しています。里宮と磐座の関係が明確に残っている、という意味でも貴重です。

ホツマによれば、天穂日命は天照大神とモチコ姫との間の御子神で、長男に当たりますが、事情によって瀬織津姫によって養育されます。瀬織津姫は天穂日命の育ての親なのです。

丸いなだらかな曲線で造形された、優しさを感じる磐座である。

この磐座の前にストーンサークルがある。私は、このサークルを最初に見たときに、カントリーハウス整備時にお遊びとして造ったものだと考えていたのだが、後日、最初からあったという話も聞き、気になっているものである。

あまりにもきれいに整ったサークルであるため、本物のストーンサークルか後世の模造かをイワクラ学会で議論したが結論は出ていない。

他の石に合わせて形を割っている石があり、私は本物ではないかと推測している。

【天穂日の磐座】Photograph 2013.4.21

【天穂日の磐座のストーンサークル 平津が最初にストーンサークルの可能性を指摘した】Photograph 2013.9.29

【天穂日の磐座のストーンサークル 石が組み合わされている】Photograph 2013.9.29

天の穂日の磐座が山宮で、芦屋神社が里宮と考えられる。そして、大江氏が指摘しているように、天の穂日の磐座から芦屋神社を結ぶラインは、冬至の日の出方向に一致している(大江幸久説)。

【天の穂日の磐座と芦屋神社の聖線(大江幸久説)】

弁天岩

県道344号線の芦有道路を車で走っていると突然現れる巨石が弁天岩である(北緯34度45分15.83秒、東経135度17分26.34秒)。

芦屋神社の水神社と同じ水神が祀られており、芦屋神社が管理している。

海で捕まえた鱶(ふか)を川の中の鱶切り岩で切り刻み、弁天岩に投げつけると、住処を汚された水神が洗い流すため大雨を降らせたと伝えられており、雨乞いの磐座である。このあたりでは、江戸時代まで雨乞いの儀式が行なわれていたそうである。

また、この巨石の20メートル西には、白山大神、白神大神と彫られた石碑のある磐座(北緯34度45分15.78秒、東経135度17分25.55秒)があるが、藤本浩一によると水波能比売(みずはのひめ)命が祀られていたという。六甲山神社と同じく、白山修験の山伏の影響で上書きされたものと推測する。

さらに、南に160メートル下ったところにナマズ石と呼ばれる岩がある。546メートルの荒地山の山頂付近にあった岩が1995年1月17日の阪神淡路大震災で、転がり落ちてこの地に現れたものである。歴史言語研究家によって、ナマズ石の表面に弥生時代に描かれた古代文字が発見されたといわれており、その調査時のペイントの跡が残っている。

私が確認したところ、ペイントが塗られている部分が彫られているとは思えず、このナマズ石に線刻は確認できなかった。

【弁天岩】Photograph 2013.4.21

【鱶切り岩】Photograph 2017.4..22

【白山大神の磐座】Photograph 2013.4.21

【ナマズ岩】Photograph 2013.6.22

荒深道斉が発見したイワクラ

荒深道斉は、昭和6年頃に20回にわたって六甲山を調査し、数多くのイワクラを発見した。六甲山系のイワクラを語る上で、外すことのできない人物である。

本名は荒深道太郎、明治4年6月27日に岐阜県で生まれている。生誕時には、両親が村社日吉神社や氏神白山神社に21日間の祈願をすると、父親の前に子供を抱いた白髪の翁が現れ、母親の口の中に白い玉が入ったとの逸話が伝えられている。明治28年9月東京日比谷神宮教校を卒業後、東京瓦斯紡績株式会社入社したが病気で引退した。昭和3年から純正神道研究会を組織し、神霊科学の研究を行い、1万年以前の巨石文化の遺跡を探索した。大正13年6月に神憑式を行った時「イワイヌシ」と霊名を発して、霊的に目覚めた。その後、神武天皇の重臣である道臣命など神々の指導を受けて、古事記の解釈などの指導書を発行した。昭和24年3月2日79歳で亡くなったが、荒深道斉の思想は、現在も「道ひらき会」に受け継がれている。

その荒深道斉が発見したイワクラの数々を紹介する。

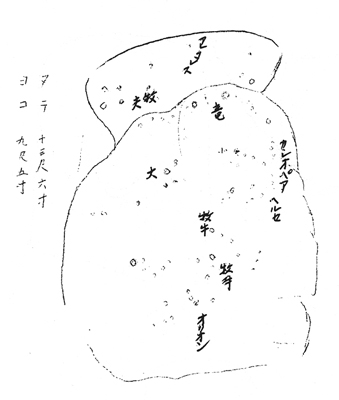

●三国岩

「この三国岩は六甲山の分水嶺であり、かつては武庫、莬原、有馬三郡の境界点でもありました。」という説明板が立っている。三つの国を見渡せたから三国岩であると言われている。

巨大な5つの岩を積み上げたイワクラである。(北緯34度45分06.85秒、東経135度12分55.67秒)

荒深道斉はこの表面に小穴や線で天体図が描かれていると記している。また、荒深は、この三国岩の北側の川西邸内に北座(奥座)があるが、原形を失ってしまっているとも記している。

現在の川西邸内には、注連縄がかけられた西のイワクラ(北緯34度45分09.94秒、東経135度12分53.44秒)が残っているが、荒深がいう北座ではないようである。この北座は頂上の三角点の辺りにあったと思われる。三国岩は岩門で、磐座の本体はこの北座であったようだが、失われてしまっている。

【荒深道斉のスケッチ 三国岩 『天孫古跡探査要訣』、道ひらき(1939)より】

【三国岩】Photograph 2013.6.22

【三国岩の上部】Photograph 2013.10.13

【三国岩西のイワクラ】Photograph 2013.6.22

●天体石

荒深道斉は、この表面に小穴や線で天体図が描かれていると記している。(北緯34度44分29.92秒、東経135度14分43.07秒)

【荒深道斉のスケッチ 天体石 『天孫古跡探査要訣』、道ひらき(1939)より】

【天体石】Photograph 2014.1.19

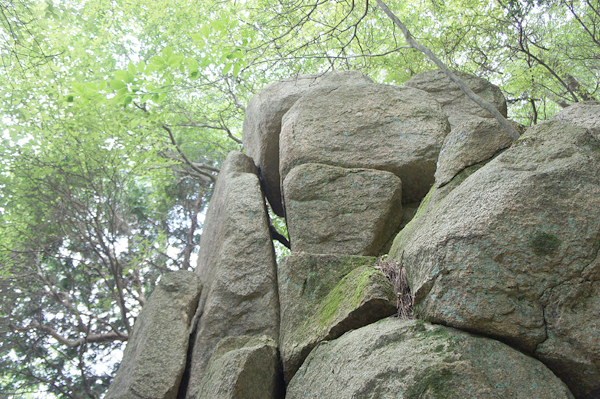

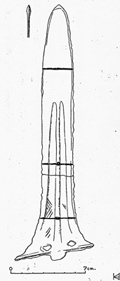

●叢雲釼のイワクラ (剣岩)

剣岩はごろごろ岳頂上から200メートル南に降りた山の中にある。(北緯34度45分54.67秒、東経135度17分51.69秒)

ごろごろ岳は、芦屋市と西宮市の境の山で頂上が565.6メートルであることから名付けられたといわれている。実は、私も1987年に、この剣岩に出会ったのが「イワクラ」に興味を持った最初であった。当時、人が組み上げたと思える巨石が、なぜこのような人目に触れない山の中に眠っているのか、不思議でならなかったことを覚えている。

荒深道斉の『六甲山神代遺跡保存会主意書(1932年9月15日)』によると、この剣岩の表面には、武甕槌神(たけみかづちのかみ)を模ったオリオン座が刻されており、これは、叢雲釼(むらくものつるぎ)であるとしている。

【荒深道斉のスケッチ 叢雲釼 『天孫古跡探査要訣』、道ひらき(1939)より】

【剣岩(叢雲釼) 南から撮影】Photograph 2013.6.11

【剣岩(叢雲釼) 西から撮影】Photograph 2013.6.11

剣岩の西に累々と岩が積み重なっている。

【剣岩(叢雲釼)】Photograph 2017.4.22

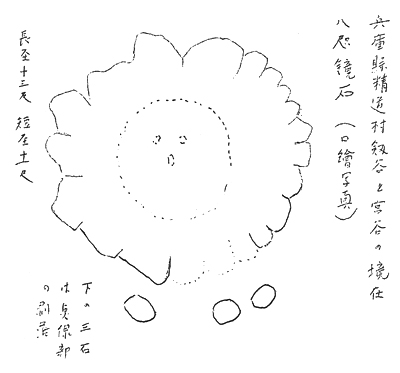

●八咫鏡のイワクラ

荒深道斉は、ごろごろ岳の頂上から1500メートル南東に下った麓に、八咫鏡(やたのかがみ)のイワクラも発見している。(北緯34度45分13.93秒、東経135度18分21.97秒)

これは、他に類を見ない不思議な形をしたイワクラである。形は少し歪ではあるが、丸い面の周りに花弁状の縁取りがこしらえてある。これを鏡であると比定した荒深の気持ちは良く理解できる。

今では、東方向の花弁が崩れており看板などもなく、このまま忘れ去られてしまうイワクラの一つではないかと思う。貴重なイワクラなので、なんとか保存したいものである。

【荒深道斉のスケッチ 八咫鏡鏡石 『天孫古跡探査要訣』、道ひらき(1939)より】

【八咫鏡のイワクラ 南から撮影】Photograph 2013.6.22

【八咫鏡のイワクラ 西北から撮影】Photograph 2013.5.1

鏡岩は南からでないと鏡形に見えない。

【八咫鏡のイワクラ 北から撮影】Photograph 2013.5.1

【八咫鏡のイワクラ 東から撮影】Photograph 2013.5.1

東の角は崩れている。荒深道斉は、この面に古代文字が彫られていると記している。

■八尺瓊勾玉のイワクラ

荒深道斉は、叢雲釼のイワクラと八咫鏡のイワクラを発見しているが、三種の神器に模しているなら、八尺瓊勾玉のイワクラが無いのはなぜであろうか、そう疑問に思っていたところ、2013年6月22日に、ごろごろ岳頂上部でその勾玉のイワクラを発見した。北緯34度46分01.42秒、東経135度17分54.34秒)

ごろごろ岳頂上部は、岩の上に立ち風向きを確認したといわれる風の岩があるとネットで紹介されているが、ごろごろ岳三角点より西に山道があり行き止まりと記載されている。このようにごろごろ岳の頂上に磐座らしい巨石があるということは知られていたようだが、木々に覆い隠されて、私の知る限りその全体像がまともに取り上げられたことはなかったようである。それが2013年の1月頃から宅地工事の準備が始まり、丸裸になったイワクラの全貌が現れたのである。

岩上面が平らに削られているだけでなく、下部に足までついている岩がある。これは、祭壇に違いないと直感した。この祭壇岩の北には天を指した巨石がある。神戸新聞(2008年3月19日)がごろごろ岳の頂上部を撮影した過去の写真には、この巨石と対になるように2つの岩の間に三角の岩を挟みこんだ特徴的な岩が写っている。これは女陰ではないだろうか、そうすると北の巨石は男根で陽岩と陰岩が対になって造られ、これを祭壇岩から拝していたという祭祀形態が描ける。ただし、この陰岩は、すでに存在しない。

【ごろごろ岳 頂上の巨石群全景】Photograph 2013.6.30

【ごろごろ岳 頂上の祭壇岩】Photograph 2013.6.22

【ごろごろ岳 頂上の男根岩】Photograph 2013.6.30

祭壇岩の西には、風の岩と呼ばれている巨岩がある。東から見ると二つの岩を積み重ねた形だが、南から見るとまるで人の顔のように見える。また、祭壇岩の南西には、岩が円形状に並べられた祭祀場がある。

【ごろごろ岳 頂上の風の岩 東から撮影】Photograph 2013.7.14

【ごろごろ岳 頂上の風の岩 南西から撮影】Photograph 2013.6.22

【ごろごろ岳 頂上の祭祀場】Photograph 2013.6.30

さらに、祭壇岩の南東には、ぐにゃりと曲がった落花生のような形状の岩がある。これは勾玉を形作ったものではないか、そう推察したのである。

前述したように、このごろごろ岳では、剣岩、鏡岩が見つかっており、荒深道斉によりこれらが叢雲釼と八咫鏡であると比定されているのであるから、当然、三種の神器の残り一つである八尺瓊勾玉を模ったイワクラがごろごろ岳にあっても不思議ではない。いや、むしろ、ごろごろ岳から見つかるべきである。

また、このごろごろ岳頂上のイワクラ群には、八咫鏡のイワクラに良く似た加工をされた岩もあり、この頂上のイワクラと八咫鏡のイワクラは、同じ氏族が造ったイワクラだと思われる。さらに叢雲剣も八咫鏡も、南の方向から見ないと、剣や鏡に見えないが、この岩も南から見ないと勾玉には見えないことも同じ設計思想で造られている。

このイワクラが、叢雲剣のイワクラ、八咫鏡のイワクラに続く、八尺瓊勾玉である論拠は以下のとおりである。

1) 形が勾玉の形をしている。

2) 叢雲釼のイワクラ、八咫鏡のイワクラと同じ、ごろごろ岳に存在する。

3) 叢雲釼のイワクラ、八咫鏡のイワクラと同じように、南方向から見ないと、その形に見えない。

4) このイワクラの側に、八咫鏡のイワクラと同じ造りの岩が存在する。

このごろごろ岳頂上部の磐座を「八尺瓊勾玉のイワクラ」と呼称する(平津豊命名)。

【八尺瓊勾玉のイワクラ 南東から撮影】Photograph 2013.6.30

【八尺瓊勾玉のイワクラ 北東から撮影】Photograph 2013.7.14

八尺瓊勾玉のイワクラは南からでないと勾玉形に見えない。

【ごろごろ岳 頂上の八咫鏡の磐座に良く似た岩】Photograph 2013.6.30

【ごろごろ岳 頂上の巨石群のスケッチ 平津豊作図】2013.7.14

ごろごろ岳頂上にありながら、登山道から30メートルほど外れているために、これまで見つからなかったのであるが、昭和初期に、このあたりをくまなく調べたであろう荒深道斉が、この頂上のイワクラ群に気がつかなかったのは、何とも不思議である。

これまで、叢雲釼のイワクラと八咫鏡のイワクラに対し、八尺瓊勾玉のイワクラは今は未だ眠っていると、まことしやかに伝えられてきたが、その八尺瓊勾玉が姿を現したのである。

このごろごろ岳頂上のイワクラ群は、私有地にあり、次々とイワクラが破壊され、道路わきの石垣に並べられている。勾玉のイワクラも破壊されてしまうかもしれない。なんとも残念でならない。

なお、これらを三種の神器に例えて述べてきたが、三種の神器が縄文時代に存在したわけではない。むしろこれは逆で、八咫鏡のイワクラ、叢雲剣のイワクラ、勾玉のイワクラのそれぞれの形、つまり円、三角(または菱形)、勾玉形から三種の神器が創造されたのではないだろうか。円と三角は基本図形であり、残る勾玉形については、胎児を表すというのが定説であるが、私は渦巻きの変形ではないかと考える。このように仮定してみると、円、三角、渦巻きという図形は、縄文から続く線刻にも多くみられ、測量や力学を利用するには必要な概念である。これらが揃うと、角度測定、測量、力を低減化する滑車技術などにつながるのである。縄文時代から伝わる聖なる図形だったのではないだろうか。

また、このごろごろ岳周辺は、奥池の高級住宅地になっているが、目神山の住宅地と同様に、その宅地内にもイワクラと思われる岩石が残っている。

ある邸宅内に、磐座として祀られている岩石がある。ご主人の話によると、この土地を購入された後、この岩石を壊して家を建てようとするとなかなか進まなかった。そこへ、甑岩神社と六甲山の石の宝殿を結ぶ線を清めに来た霊能者に出会い、この岩は神の岩で古代の統治者がここで冬至の日の出を確認し1年の始まりを宣言した場所だから壊してはいけないと言われ、岩石を避けて家を設計すると、たちまち建築許可が下りたそうである。それ以来この岩石を磐座として祀っているとのことであった。

この磐座は亀のような姿で、小高い丘の斜面に鎮座していて、その西の隙間が南北線に一致している。ご主人によるとこの磐座を中心として斜面に一直線に石が並んでいたそうである。この磐座を中心として270°、240°、215°にその痕跡がある。270°は真西で春分秋分の日の入り方向、240°は冬至の日の入り方向となる。

また、この邸宅の石垣には「吉神」という文字が彫られた石が使われている。ご主人によると、この敷地内のどこかにあった石を石垣に使ったようで、磐座の名前なのかもしれない。「吉神」は易において「凶神」と対に使われる方位神のことではないかと推する。

【奥池の邸宅内のイワクラ】Photograph 2017.2.26

【奥池の邸宅内のイワクラ】Photograph 2017.7.30

南北線を示すスリット

【奥池の邸宅内のイワクラ】Photograph 2017.7.30

斜面に並ぶ列石

【奥池の邸宅内のイワクラ】Photograph 2017.7.30

「吉神」という文字が彫られた石

そして、一番驚いたのは、この磐座が六甲山神社(石の宝殿)と越木岩神社の線上にぴったりと一致することである。正確にいうと六甲山神社の磐座と越木岩神社の中座(貴船社)を結ぶライン上にこの磐座が乗っている。しかもこの磐座から六甲山神社の磐座までの距離が2600メートル、この磐座から越木岩神社の中座までの距離が2600メートルとちょうど中間に位置しているのである。

六甲山神社の磐座と越木岩神社を結ぶラインについては、前述したように、冬至の日の出(夏至の日の入)の方向である。その中間にこのような磐座が存在しているとは驚きである。これらのことを考え合わせると、この磐座とその一帯は方位や基点を示すための施設だったのではないかと推測する。

また、武部正俊氏に案内してもらった邸宅内にも特徴的な岩組みがある。

微妙なバランスで組上げられており、小さな石を一つ取除けば崩れてしまいそうである。スリットもあり、詳しく調査すればイワクラである可能性が高い。

【奥池の邸宅内のイワクラ】Photograph 2017.2.26

【奥池の邸宅内のイワクラ】Photograph 2017.2.26

六甲山に浮かぶ三角形

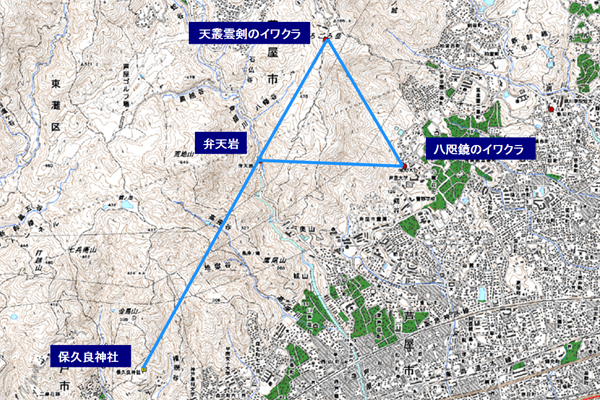

江頭務氏は、叢雲釼のイワクラと八咫鏡のイワクラと弁天岩が正三角形を形成していることを『江頭務:「漢人のイワクラ」、イワクラ学会会報8号(2006)』で発表されている。

この正三角形は、正確な60度を示しており、偶然とは考えにくく、何者かが意図をもって構築した可能性が高い。六甲山系のイワクラを考察する上で重要な発見である。

これに対し、私は、この三角形の叢雲釼のイワクラから弁天岩を結ぶ辺を南に伸ばすと、保久良神社に到達することを発見した『平津豊:「六甲に走るレイライン」、HPミステリースポット(2013)』。

保久良神社にもイワクラ群が存在しており、この事実も偶然とは考えにくい。その保久良神社について説明する。

【六甲山に浮かぶ三角形】

保久良神社

兵庫県神戸市東灘区本山町の金鳥山中腹に保久良神社(ほくらじんじゃ)という古社が鎮座している。(北緯34度44分08.08秒、東経135度16分40.91秒)

この神社には、巨大な古代の謎が潜んでいる。

【保久良神社】Photograph 2013.7.14

保久良神社の御由緒は以下のとおりである。

保久良神社 御由緒

所在地 神戸市東灘区本山町北畑680番地

御祭神 須佐之男命、大歳御祖命、 大国主命、椎根津彦命

由緒

創立年暦不詳なれども境内外地は上代祖神の御霊が鎮座せる磐境の遺跡地にして其れらより発見されつつある石器時代の石斧、石剣、石鉋丁、石鏃類、青銅器時代の銅戈(重美)弥生式土器が前期中期後期に亘り多数出土し西暦紀元前二、三世紀頃より西暦紀元三世紀頃のものにしてそのいづれもが儀礼的なものたることの考證せられてあるを見ればその頃にはもはやこの霊地に祭祀せられたる證拠なり。また当社は始めに椎根津彦命の子孫たる大和連倉人水守(西暦七六九)等が祭祀したるとも神功皇后(西暦一〇一)三韓の役の戦利武器を此の社地に収蔵し奉りしより起因するとも又社名の火倉、火の山、烽火場の地より起こりしとも称せられる。

尚祝部土器、玻璃玉の発見せられてあり平安時代の延喜式(西暦九二七)には社格・社名を載せ奉りてあり。 鎌倉中期の青銅製懸仏の発見されており摂津志には建長二年(西暦一二五〇)重修の棟札の所持せることを記載する等上代より祭祀の存続せる事実を実證する資料となれり。

天王宮とも称せられ中古本荘近古本庄の庄の氏神にして工業商業者はもとより多くの崇敬の中心となる。

当社の位置は(海抜一八五米)後に六甲の翠巒を負い前には茅渟の海を一望に見渡す最景勝地にして社頭に燈明台ありて毎夜北畑天王講の人々交替して御神火を点じ近海を渡る船舶の航路安全を祈る灘の一つ火として崇拝せられ古来より航海者等の一針路となる。

これは祖神の代表的事蹟たる海路嚮導の行為とを考え合すとき氏子人の祖神の御遺徳を追慕する行事にして上代より現在に到るまでに長年月の間一日として絶やすことなく奉仕し居れり。

主たる祭日 一月 一日 歳旦祭

一月 二十日 大俵祭

五月 四日 例祭

五日 神幸祭

七月 十四日 名越祭

末社 祓御神社 御祭神 天照皇太神 春日大神

御祭神は、主神に須佐之男命(すさのおのみこと)、相殿に大歳御祖命(おおとしみおやのみこと)、大国主命(おおくにぬしのみこと)、椎根津彦命(しいねつひこのみこと)が配されている。また、末社に祓御神社(天照皇太神、春日大神)も祀られている。

御祭神について、境内に説明が掲げられていたので転記する。

御祭神「椎根津彦命」の御事蹟(その一)

摂津国菟原郡(夙川西岸から生田川東岸までの間)の統治を委任された「命」は、多くの村里が良く見渡せる場と、海から昇る日輪(太陽)が遥拝できる場を兼ね合わせた処を、海上から眺め探し求められ、最適な場所として、「ほくら山」を見つけられ、青亀を麓の真下の海岸に着けられました。【この由緒から青亀(あおき)が着いた岸部、青木(あおき)の地名が起る】

早速、青木→南田邊→北畑を経て山を目指して登られました。山頂から、眼下に広がる海・対岸の山々・東西に広がる村里を眺められ「命」の心に適合した場所であり、祭祀する場として清めた後、東から昇る日輪を遥拝し、大岩を並べ「磐座」とされ、「祖先神」(須佐之男命・大歳御祖命・大国主命)を祭祀して「農業生産・諸業繁栄・村里安全」を一族の人々と共に祈願されました。

【社名由来の一=「ホ」は「ヒ」(神霊)を集めた場(倉)から】

そして一族の人々共に、生活改善向上の策として、日々、常時「火種」の供給の場を起こし定められ、多くの人々に「火力」普及保持を勧め、土器生産を通じ農業発展を奨励する一方、海上交通の安全を図る為、社頭に「かがり火」を焚き、航行安穏を祈ると同時に、文物の流通の道を開拓されました。

【社名由来の二=「火種を保持する庫・倉」=「火庫(ほくら)」となる】

【「灘の一つ火」の起源=社頭のかがり火が始まり】

御事蹟(その二)

「火力」の補給を通じ、「農業」を促進、海上交通安全から文物流通等、活気溢るる村里の繁栄に尽くされました。

丁度その頃、天つ神の御子(神武天皇)が東・大和に向かうことを聞かれ、青亀に乗り、和田の浦にて釣りをしながら、速吸の門(はやすいのと)(明石海峡)にて待機、「私は国つ神、名は珍彦(うづひこ)」と名乗り、「皇船の先導者とならん」と申され、椎槁(しいざお)を通して船中に入り、神武天皇と対面、「椎根津彦」の称号を賜り、海導者として浪花に上陸。河内、大和等転戦、苦労の中に献策を立てられました。後、大和建国の第一の功労者として、神武天皇即位二年「汝、皇船に迎え、導きて、績(いさをし)を香具山の巓(いただき)に表せり、因りて、倭国造(やまとのくにのみやつこ)を賜る」(日本書記・旧事本紀)

また、倭宿称(やまとのすくね)として天皇の近くにあり、大和建国・安寧に貢献されました。

その後、信濃・越後の国の開発に尽力される等の後、倭国造の要職を子孫に譲り、「命」は故郷「菟原の郷」に帰り、弟搰(おとうかし)と共に郷土の育成に尽くされました。

今も昔も変わること無く、毎朝太陽の日の出を拝み、「磐座」に神々の神恩を感謝し祈りを捧げつつ、代々の祖先から継承されてきたこの聖地を護持し、敬神愛山の道を育てて行きたいものです。

上記の社伝によれば、椎根津彦命が実在の人物として登場し、須佐之男命・大歳御祖命・大国主命を祭祀したとある。

延喜式神名帳にも「保久良(ほくらの)神社」として記載され、御祭神は須佐男命となっている。

しかし、やはり、この保久良神社の本来の主神は、椎根津彦命であろう。

椎根津彦命について、少し掘り下げてみる。

『古事記』では、椎根津彦命は次のように、神武東征に登場する。

またその國より遷り上り幸でまして、吉備の高嶋宮に八年坐しき。故、その國より上り幸でましし時、亀の甲に乗りて、釣しつつ、打ち羽擧き來る人、速吸門(はやすひのと)に遇ひき。ここに喚び歸せて、「汝は誰ぞ。」と問ひたまへば、「僕は國つ神ぞ。」と答え曰しき。また、「汝は、海道を知れりや。」と問ひたまへば、「能く知れり。」と答へ曰しき。また、「從に仕へ奉らむや。」と問ひたまへば、「仕へま奉らむ。」と答へ曰しき。故ここに槁機を指し渡して、その御船に引き入れて、すなはち名を賜ひて、槁根津日子(さをねつひこ)と號けたまひき。こは、倭國の造等の祖。

『日本書紀』では、次のように書かれている。

其の年の冬十月の丁巳の朔辛酉に、天皇、親ら諸の皇子・舟師を帥ゐて東を征ちたまふ。速吸之門に至ります。時に、一の漁人有りて、艇に乗りて至れり。天皇、招せて、因りて問ひて曰はく、「汝は誰そ」とのたまふ。対へて曰さく、「臣は是国神なり。名をば珍彦(うづひこ)と曰す。曲浦(わだのうら)に釣魚す。天神の子来でますと聞りて、故に即ち迎へ奉る」とまうす。又問ひて曰はく、「汝能く我が為に導つかまつらむや」とのたまふ。対えて曰さく、「導きたてまつらむ」とまうす。天皇、勅をもて漁人に椎槁(しひさお)が末を授して、執へしめて、皇船に牽き納れて、海導者とす。乃ち特に名を賜ひて、椎根津彦(しひねつひこ)とす。此即ち倭直部が始祖なり。

『旧事本紀』では、次のように書かれている。

天孫親ら諸ら諸の皇子・舟師を帥て東征たまふ。速吸門に至し時に一漁人有て艇に乗て至る。

天孫之招て因て問て曰く「汝は誰そ」とのたまふ。對曰く「是國神なり。名は珍彦(うづひこ)と曰す。曲浦(わだのうら)に釣魚す。天神子來と聞り、故、即ち、迎へ奉る」とまをす。又問曰く「汝、能く我が爲に導つかまつらむや」とのたまふ。對て曰さく「導まつらむ」とまをす。天孫、勅て漁人に椎槁が末を授して、執令て、皇舟に牽納て、以て海導者と爲す。乃ち、特に名を賜ひて、椎根津彦(しひねつひこ)と爲す。此即ち倭直部が始祖なり。

どの話も同一の出来事を伝えていることに異論はないであろう。

神武天皇が海路で大阪に攻め入る途中、速吸門で待っていた珍彦が神武天皇を案内し、椎根津彦という名を賜る話である。

その後、椎根津彦は神武天皇に付き従い、変装して天香具山の土を持ち帰り、これをもって神武天皇は戦勝を祈願し、勝利する。

椎根津彦はその功により、倭国造の要職に就くという話でもあり、倭国造つまり大倭氏の祖神逸話にもなっている。

また、姫路沖の家島にある「どんがめっさん」という海亀を模したイワクラには次のような逸話が伝わっている。

白髪長髪の翁が、亀の背に乗り、沖で釣をしていると、吉備水道を抜け出て来た船団が播磨灘に向かってやってきて、翁がこの海に関して詳しい事を知り、翁に道先案内を頼みました。船団は、家島に滞在し、船の修理や、兵士の訓練、食料の補充をして数年間がたちました。そして、翁の案内で、摂津へ旅立ちました。難波について翁は手柄を褒められました。翁の亀は、忙しい主人をおいて、先に難波ヶ崎から家島に帰ってきました。

亀は、主人のいる難波のほうを向いて待ち続けているうちに石になってしまいました。

現在は、水天宮として祀られています。

(割烹旅館 志みずのホームページより)

【どんがめっさん】Photograph 2013.12.8

この家島の逸話も椎根津彦と神武天皇の出来事を伝えたものと考えられる。

神武天皇が吉備の高嶋から大阪に行く途中に出会っており、家島にもその話が伝わっているとすると、速吸門は明石海峡だと考えられる。

そして、その椎根津彦が祀られているのが神戸の保久良神社であるということに違和感は全く無い。

これらの話の中に登場する珍彦こと椎根津彦は、海亀に乗った翁が釣りをしているという姿で表現されているが、この姿から何か想像しないだろうか、そう浦島太郎である。

珍彦と浦島太郎の関係については、考察が長くなるので、別の機会に述べることにする。

保久良神社の磐座

神社の南には石灯篭があり「灘の一つ火」と呼ばれている。古代から絶やすことなく灯がともされていたが、昭和33年(1958年)頃に電灯に変わったようである。

阪神大震災でこの石灯篭をはじめ、鳥居や社務所も倒壊したが、今では、猿丸宮司や氏子の尽力によって復興している。

この「灘の一つ火」は、灯台の役目をしていて、沖を通る船の安全を守ったもので、保久良神社は、古代の海上交通の要所であった。

それは、神武天皇の海路の案内をした椎根津彦命=珍彦を祀っている神社に相応しい。

また、日本武命が熊襲遠征の帰途、夜に航路がわからなくなった時、保久良神社の灯火が見えて難波へ帰りつけたという話もある。1月20日の大俵(だいひょう)祭では、餅を長方形に伸ばして、両側から折り重ね、藁苞にして供える。これは昔、兵糧として用いられた餅で、日本武尊が熊襲征伐の帰路、この餅を持参して参拝したものと伝えられている。

さらに、社伝によると、神功皇后が三韓征伐の帰途、広田、長田、生田神社を祭り、保久良に宝物を収めたとされており、広田神社に並ぶ重要な神社であったと考えられる。

保久良神社および背後の金鳥山の一帯は、六甲山よりも早く隆起した土地で、水成岩の地質である。

この古い地質の保久良神社を取り巻くように巨石が点在し、昭和13年(1938年)の社殿改築工事の際には、紀元前2~300年頃の祭礼用の石斧や銅戈、鏃、土器などが出土している。古代から、この地で祭祀が行なわれていた証拠である。

磐座に関する境内の説明には以下のように書いてある。

「磐座」古代祭祀遺蹟地

「ほくら」の境内には、大きな岩がたくさんあります。

この岩は「立岩(たていわ)」といわれ、神様に祈るために人々が立て起こした祈願岩の一つです。

社務所の裏の大きな岩は、「神生岩(かみなりいわ)」と呼ばれております。

神社の建物の裏の岩群を中心に境内にかけ、大きな円形状に大岩が配置されております。このように配置された岩群は、「磐座(いわくら)」と呼ばれ「磐境(いわさか)」ともいわれます。

昔の人は、大きな岩に常世の国より神様をお招きして、農業生産、諸業繁栄、村里安全を祈願いたしました。

このように古代人等が祈願した神聖な場所ですから、現代では「古代祭祀遺蹟地」と呼ばれ、祈る時に使用された「つぼ・かめ・さら」などの土器破片や「やじり・おの」の石器も多数出土しております。それらは「弥生式」の中期の時代のものと認定され、紀元前二百年前頃より、この「ほくら」では、古代人が神様を祭祀していた一つの「証拠」であります。

また、ほくらの「磐座」は、昔大和の国、現奈良県桜井市の大神神社の背後の三輪山頂にある「磐座」と同じ時期のものといわれております。

猿丸宮司のご好意で、本殿裏の瑞垣内にある磐座を見せていただいた。

本殿を取り巻くように巨石が並んでいるが、猿丸宮司の話では、本殿の北に位置する小さな石がこの磐座群の中心だという。他の岩が地面に埋まっているのに対し、この石だけが、地面と切り離されているのがその理由らしい。

また、神社の境内やその外に存在する磐座について、いくつかは破壊されてしまったり、取り除かれてしまっているが、磐座は二重の円を形成しているようだと教えていただいた。

六甲山系で有名な磐座である天叢雲剣の磐座と弁天岩を結んだ線を伸ばすとこの保久良神社に到達することから、私は、保久良神社の位置が、重要な意味を持っていると考えている。

【保久良神社の本殿北の瑞垣内の磐座と猿丸宮司】Photograph 2013.7.14

【保久良神社本殿東の磐座】Photograph 2013.7.14

【保久良神社本殿北東の磐座】Photograph 2013.7.14

【保久良神社本殿北の磐座】Photograph 2013.7.14

表面に線刻があるように見えるが、時間が無く詳しく調査できなかった。

【保久良神社本殿北の磐座 中心石】Photograph 2013.7.14

猿丸宮司によるとこの石が磐座群の中心となる石とのこと

(北緯34度44分08.75秒、東経135度16分41.47秒)

【保久良神社本殿北西の磐座】Photograph 2013.7.14

【保久良神社本殿西の磐座】Photograph 2013.7.14

【保久良神社境内西にある磐座 神生(かみなり)岩 北から撮影】Photograph 2013.7.14

(北緯34度44分07.48秒、東経135度16分40.95秒)

【保久良神社境内西にある磐座 神生岩 南から撮影】Photograph 2013.7.14

【保久良神社境内南にある磐座 立石 北から撮影】Photograph 2013.7.14

(北緯34度44分07.48秒、東経135度16分40.95秒)

【保久良神社境内南にある磐座 立石 南から撮影】Photograph 2013.7.14

【保久良神社境外東にある磐座 三交(さんご)岩 西から撮影】Photograph 2013.7.14

(北緯34度44分08.13秒、東経135度16分42.89秒)

【保久良神社境外東にある磐座 三交岩 北下から撮影】Photograph 2013.7.14

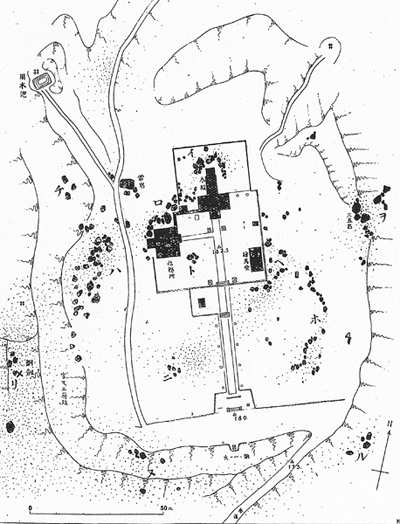

『攝津保久良神社遺跡の研究』には、昭和16年(1941年)に樋口清之氏が保久良神社の遺蹟を研究した結果が詳しく書かれている。以下その抜粋である。

當遺跡に布設せられてゐる巨石の石質は之を大別して、石英粗面岩Ryoliteと緑泥片岩Chlorite schistの二種類とすることが出來る様觀察した。

--------略-----------

當遺蹟上に存在する巨石は、その大小によらずほとんど全部が、自然の露出散布によるものではなく(石英粗面岩としては雷岩及び社務所北側のもの、緑泥片岩としては三五岩中の二三は自然露出のものと認められた)、いづれも人爲的に他より動かし來つて敷設せられたと考へられるので、假りに全數に於てはその二三割程に當る程度と考へられる緑泥片岩も、そのほとんどは、この山麓より運び上げられたと考へられまことに興味深いものがあるのである。

--------略-----------

本遺蹟には、その頂上部をめぐつて當地方産出の岩石たる石英粗面岩及び緑泥片岩の巨大なるものを用ひて人爲的に敷設構築せられた遺構を留めて居る。之は自然存在の巨石をもその中に利用した点も見られるが、大體はこの頂上部の自然の地形に沿つてほゞ圓形に配列せられ、北端に於て内接する二重又は三重の圓状を成して配列せられて居る如くであつた。かゝる巨大な岩石を任意に運搬敷設したその土木工學の知識は、他の祭祀遺蹟や古墳等の例に於てすでに我古代に於ては常識的なものであつたと認定し得られるが、しかし本遺蹟の如きは、先づ保存の可良なものゝ例として注目に價し、之が後述の如くその年代及び性質を實證する遺物を伴出してゐる點は、更に本遺蹟の學術的價値を昻めるものに外ならないのである。

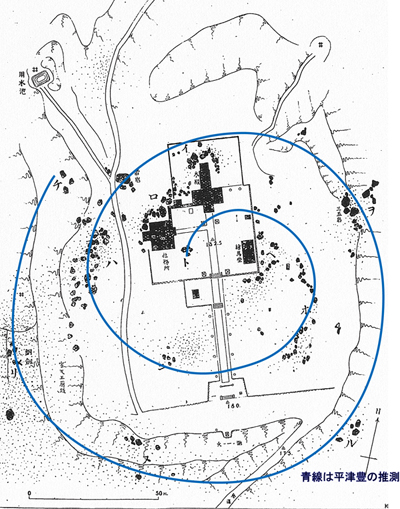

【保久良神社の岩群図】 『攝津保久良神社遺跡の研究』より

【保久良神社の岩群の配置パターン図】 『攝津保久良神社遺跡の研究』より

--------略-----------

本遺蹟地内はすべて遺物散布地であるとも言ひ得る位遺物は多量に各所より發見せられてゐる。しかもその分布はほとんど石群の分布と軌を一にして居り、イ群よりは石鏃、土器片が、ロ群よりは土器片が、ハ群よりは石鏃、土器片が、ホ群へ群よりは石鏃、土器片が、ル群よりも石鏃、土器片が、ヲ群よりはその附近より土器片が、その巨石下の岩陰よりは石鏃が特に發見せられて居り、此の他チ群北方低所に在る用水池附近からも土器片を、又、遺蹟南傾面は一帯に土器片、石鏃等が廣く分布して居る。此等各々が果してかつて遺物包含層を有したものであるか否かは之を實證することを得ないが、先づ稀薄包含層があつて之が洗ひ出されたものが主であり、たゞ南方傾斜面のもののみはその上部の包含層が破壊せられてその遺物が落下散布したものと推定することを得るのである。

なほ遺物として本遺蹟通有の弥生式土器、土師器の外に、リ群東南方よりは祝部土器片及び玻璃製曲玉が散布して發見せられた。

--------略-----------

本地點は今は全部破壊せられ、その用石も破砕せられて全然痕跡を留めないのであるが、猿丸宮司の記憶によれば以前は第七圖平面圖に示す如く、長さ五尺巾三尺位の巨石を始め大小數個のものが不規則に集合し、その巨大なものゝ側と交叉する徑の隅より後述の鑿形磨石斧二個が、それぞれ發見せられたのであつた。この石は庭石に最適であるため早く取り去られ、たゞ最後にそのうちの小形の三尺及至二尺程の大きさを持つ石英粗面岩が相當深く埋沒して殘つてゐるに過ぎなかつた。この石は表土四五糎程の下に存在する六〇糎程の包含層のなほ下位に在つて約三十度程の傾斜を持つ基層の上に置かれて居り、その根には根固めが施されてその轉落防がれてあつた。その石のすぐ東側にほとんど三糎程の間をおいて一本のクリス型銅劍がその鋒を正北に向けて水平位に置かれて居つた。之は表土下約一〇〇糎、包含層上面下五五糎、其層上約五糎程の位置に在つたと言はれる。更にこの銅劍に接觸して二糎位づゝの距離を以て二個のサヌカイト製打製石鏃(後出、いづれも先端を損傷す)が東方に並んで居つた。この出土部位は他の天王前坂包含層に比較しては土壌の色に黒味を多く帯び、又粘製もやゝ弱い様に考へられ、無数の松材の木炭が混合して居つた。(以上猿丸武男氏報)

本遺蹟に於ける磐境の上限は少なくとも、千六百年以前頃よりも古い頃より始まり、金石併用の文化、第三様式彌生式土器文化の中に開始せられ、以後鐡器使用の我上代文化の中を經過し奈良朝、平安朝を經て今日に及んだものであり、その問に於ておそらく逐次構造物が加補せられ又は整備せられて今日見る如き二重又は三重圏と見做し得る磐境に整へられるに至つたものと考へ得るのである。

【出土した銅剣】 『攝津保久良神社遺跡の研究』より

この文献が書かれた時期には、神生岩は雷岩、三交岩は三五岩と表記されていたようである。(平津注)

カタカムナ文献と楢崎皐月

いろいろと逸話の残る保久良神社であるが、さらに不思議な話が伝わっている。

1949年、この神社が鎮座する金鳥山で、楢崎皐月がカタカムナ神社の平十字という老人からカタカムナという文献を見せられている。

そのカタカムナ文献は、幾何学的な円と直線からなる図象文字で書かれており、楢崎は、満州で交流していた蘆有三(らうさん)導士から聞かされたアシア族の八鏡化美津文字(はっきょうかみつもじ)ではないかと考え、これを翻訳することに成功した。

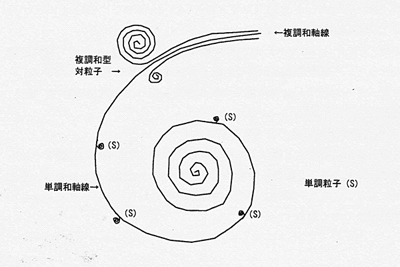

楢崎皐月の解読によってこのカタカムナ文献は高度な文明を築いた古代人の宇宙観を、詩歌という形で書いた科学書であることがわかったのである。楢崎は、これをもとに、相似象学と呼ばれる独自の学問を展開している。

それは、原子転換、正反重畳状態の原則、不確定性原理、極限飽和定律、風景工学、医療法、農法など驚愕な内容である。

楢崎皐月が書いた『日本の物理学予稿』から少し引用すると。

上古代が始元量と直感した間(マ)には、数種の基本的状態があり、それぞれの間(マ)の状態は微分された状態が統合されているという観方をしている。そして微分状態量のいくつかの組み合わせ量、すなわち状態和の量に従い、いろいろな物と成り、いろいろな物理を構成するという観方をしている。また間(マ)の基本的状態は始元状態の変遷の相(スガタ)であり、その変遷を(アマノタカマカハラ)と表現したのである。したがって後代人が(アマノタカマカハラ)を神の在す高天原、すなわち超自然界の如く解釈したことは当たっていない。上古代人は全く神秘思想がなく極めて高度の理学思想を持っていたことを指摘しておく。

さて(アマ)とは時空量が縮退している潜態であり、物質や生命質の発現し起動する以前の間(マ)の始元態、正しく言えば客観背後の潜態である。そして宇宙外の無限界を意味する。吾々が概念にもつ宇宙は、上古代人の直観によれば有限の宇宙球(タカタマ)であり、無限界の(アマ)には幾つかの宇宙球(タカタマ)が存在していると観ている。また無限界の(アマ)も微分無限量(アメ)の統合された潜態であると観ており、(アマ)の無限界を占有するいろいろな潜象の主(ヌシ)が存在すると観ている。そのことを(アメノミナカヌシ)と言い、無限界の微分量には(アメノミナカヌシ)が存在すると言う((アマ)(アメ)の2つの神名があることに要注意)。

--------略-----------

(A)素粒子、原子核、原子へ分化する有様を示した歌

(A1)(オキミツゴ アメクニヅチ モコロシマ アメクニサギリ アメクニクラド)(オキミツゴ)とは、モコロ微球の六方八軸に循環している電気、磁気、力の素量子の三種類(何れも潜象)であり、何れも正反配偶の素量子。

(アメクニ)とは、現象に潜象が重なっている意味であり現象と潜象の重畳状態のことである。例えば暗さと明るさとが重畳している朝・夕の情景の如き状態である。

(サヅチサギリ)とは、(モコロ)微球の六方八軸が解体されて、三種の配偶素量子が拡散された相(スガタ)

(クラド)とは、配偶素量子が線上に自由に並列したり、線が自由に統合して軸となる相(スガタ)

以上、個々の歌詞の意味から推して、(A1)の神名歌は次のように解読される:

「モコロシマ」の有様は、潜象と現象が重畳した状態であり(マリ)の六方八軸が解体されて、電気、磁気、力の素量子の三種類が拡散し、自由に線上に並列したり、線が自由に統合した軸となって持続している状態である」という直観を示している。

(A2)(モコロシマ オホトマトヒメ タケヒワケ ソコマリソギシマ アメノトリフネ)

(オホトマトヒメ)とは、潜態において(マリ)の六方八軸が統合されること

(タケヒワケ)とは、単調和の線軸と、複調和の線軸に分かれることであり、そのような(モコロシマ)である意味(描像参照)

(ソコマリソギシマ)とは、(モコロ)微球の拡散現象を(シマ)の凝結する現象のこと。

(アメノトリフネ)とは、始元量(アメ)本来性である(ソコタチ)と(ソギタチ)に基づく意味。

以上、個々の歌詞の意味から推して、(A2)の神名歌は次のように解読される:

「モコロシマは六方八軸が統合された線軸と成り、単調和の軸線と複調和の軸線に分かれる(シマ)である。そして配偶素量子の拡散流と軸線の凝結の流れとは、始元潜態(アマ)の二つの本来性に基づく現象であり渦巻流体と成る関連である」という直観を示している。

下に図示する描像は、単調軸線と複調和軸線とに分かれる縞の模型である。また後項で説明する単調粒子と複調和型粒子(対発生の粒子)の発生の模型でもある。

(A3)(モコロシマ オホゲツヒメ ミツゴナミ ヒノカガビコ タグリカナヤマ)

(オホゲツヒメ)とは、潜態において(モコロ)状態の六方八軸の統合された軸線が、渦巻きの流れの向きが互いに逆向く相(スガタ)となることを意味する。

(ミツゴナミ)とは、軸線の逆向きの流れにより、軸線を構成する電気、磁気、力の三配偶素量子が振動の波と成ることであり、電磁力波の発生を意味する。

(ヒノカガビコ)とは、電磁力波の発生により、光の粒子(光子)が発生する意味。

(タグリカナヤマ)とは、電磁力波の賦有する電、磁、力の素量を放出して、中性の微子が発生することを意味する。

したがって、(A3)の神名歌の意味は次のように解読される:

「モコロシマの状態は、潜態において統合軸線の渦の流れが正反の向きと成り、軸線を形成する電気、磁気、力の三配偶素量子は波動波と成る。そして電磁力波から光子や中性微子が発生する」という直観を示している。科学においては電磁力波という見解は無く、電磁波である。そいて電磁波の発生は電子の有するエネルギー準位の落差に基き、高準位から低準位に落ちた電子がその準位の定常状態に達するまで過剰エネルギーを放出することによって電磁波が発生するという見解である。また光子や中間微子の発生は解明されていない。吾々は直観の方が妥当性が多いと判断している。

【日本の物理学予稿 より】

このように、神名や国名は古代の物理用語であり、古文書を史書としてではなく、科学書として解読したのである。

楢崎は、陸軍の技術研究機関で研究を行なっていた人物であり、この解釈には、多分に楢崎の自論が持ち込まれているのは間違いないであろう。

したがって、この解説を全て鵜呑みにすることはできないが、カタカムナ文献の「カムナガラ」「ミトロカエシ」「イヤシロチ」などの言葉のリズムは魅力的であり興奮すら覚える。この文献自体を創作と切り捨てるには、あまりにも魅力的すぎるのである。

【上古代 八鏡之文字 研究資料(再写録)楢崎皐月 昭和29年4月5日-6月21日より】

上図のように カタカムナ文献は、右回りの螺旋状に幾何学文字が配置されていて、中心から外に向って読むそうである。

保久良神社のイワクラの配置について、樋口清之氏は二重及び三重の円と推測されているが、私には、渦巻状に配置されているのではないかと思えてならない。

樋口清之氏の二重円及び三重円説は、イ群を共有した円となる。したがって猿丸宮司が主張していた中心石が本殿北のイ群にある事と合致する。しかし不自然ではないだろうか、普通、二重円や三重円は、独立した円を描くと思うのだ。

むしろ、ト群を起点とした螺旋と考えた方が自然ではないだろうか。

この場合、最も重要な点はト群になるが、この地点には立岩というメンヒルが立っているのである。私は、このメンヒルの方が遺蹟の中心に相応しいと考える。(平津豊保久良神社磐座の渦巻配置説(2014年)、Report 2014.3.8 保久良神社とカタカムナ)

そして、これは、このカタカムナ文献に書かれている渦巻流体と保久良神社の関係を示すものであろう。

さらに、保久良神社の御祭神の別名が珍彦=ウヅヒコというのも意味深である。

【保久良神社の岩群の配置パターン図 平津豊説】

また、樋口清之氏の調査の中で銅剣が出土した層に木炭が多量に埋まっていたという事実が報告されているが、カタカムナには、木炭を地面に埋めて土地をイヤシロチ(快適な土地)にするという技術があり、この点も保久良神社とカタカムナをつなげる証拠の一つかもしれない。

さらに、私が注目するのは、このカタカムナ文献の第1歌の中に出てくる「アシアトウアン ウツシマツル」という言葉である。

素直に読めば、楢崎が見たカタカムナ文献は、アシアトウアンという人物が写したものという意味である。

この人物は誰なのか?

これについては、楢崎が満州の老師から聞いたアシア族の人物と考えるのが自然であろう。

では、このアシア族とは何者なのだろうか。

楢崎は、満州の老師から、上古代の日本にアシア族という高度の文明をもつ種族が存在し、八鏡の文字を創り、特殊な鉄などさまざまな生活技術を持っていた。それが神農氏らによって支那に伝えられて、支那の文明の元になったという話を聞いている。

また、平十字は、カタカムナ神を祀る一族の王アシアトウアンと天皇家の祖先が戦い、アシアトウアンは敗けて九州で死んだと語ったともいう。

つまり、アシア族は、数万年前の日本に存在した種族であり、今とは異なる科学原理に基づいた高度な文明を持っており、その末裔は天孫族に滅ぼされているということである。

この古代文明を築いたアシア族こそ、保久良神社の磐座をはじめ、六甲山系に数多く残るイワクラを造った一族に相応しいと思うのだ。

もう、お気づきだと思うが、神戸市の東に位置する「芦屋」という地名は、六甲の地にアシア族が住んでいた証拠ではないだろうか。

▶神戸六甲山のイワクラにまつわる謎 その3へ続く

参考文献

1 倉野憲司校注:古事記、岩波書店(1991)

2 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注:日本書紀、岩波書店(1994)

3 植垣節也校注訳:風土記、小学館(1997)

4 特選神名牒(内務省蔵版)、思文閣出版(1925)

5 大野七三編著:先代旧事本紀、批評社(2001)

6 遠山正雄:皇学、「いはくらについて」(1933~1936)

7 大場磐雄:祭祀遺蹟、角川書店(1970)

8 大場磐雄:日本考古学会考古学雑誌、「磐座・磐境等の考古学的考察」(1942)、32巻8号

9 鳥居龍蔵:鳥居龍蔵全集第四巻 「上代の日向延岡」、朝日新聞社(1976)

10 小野真一:祭祀遺跡、ニュー・サイエンス社(1982)

11 藤本浩一:磐座紀行、向陽書房(1982)

12 須田郡司:日本の聖なる石を訪ねて、祥伝社(2011)

13 水谷慶一:知られざる古代、日本放送出版協会(1980)

14 坂江渉:神戸・阪神間の古代史、神戸新聞総合出版センター(2011)

15 渡辺豊和:縄文夢通信、徳間書店(1986)

16 ホームページ玄松子「玄松子の記憶」、http://www.genbu.net/

17 飯森隆年:「越木岩神社の古文書」(2008)

18 横田正紀:「本住吉神社紀」(2014)

19 大江幸久:ブログ「八上 白兎神社Ⅱと全国神話伝承」、

http://white.ap.teacup.com/hakuto/

20 大江幸久:「六甲山・瀬織津姫とワカ姫 和す・尽くす」(2013)

21 樋口清之:史前学雑誌、「摂津保久良神社遺蹟の研究」(1942)14巻2・3号

22 荒深道斉:『天孫古跡探査要訣』、道ひらき(1939)

23 荒深道斉:「六甲山神代遺跡保存会主意書」(1932)

24 楢崎皐月:「上古代八鏡之文字研究資料」(1954)

25 楢崎皐月:「日本の物理学予稿」

26 西宮市郷土資料館:「甲山八十八ヶ所」、西宮市教育委員会(2012)

27 大和岩雄:「神々の考古学」、大和書房(1998)

28 虎関師錬:「元亨釈書」大菴呑碩写(1558)

29 神代秘史資料集成天之巻、八幡書店(1984)

30 江頭務:「漢人のイワクラ」、江頭務イワクラ学会会報8号(2006)

31 江頭務:「神奈備山磐座群の進化論的考察」、イワクラ学会報9号(2007)

32 江頭務:「古代北山・太陽観測施設説の調査報告」、イワクラ学会報12号(2008)。

33 平津豊:「六甲山新イワクラレポート」 イワクラ学会報29号(2013)

34 平津豊:「目神山樹木伐採・清掃ボランティア」、イワクラ学会報30号(2013)

35 平津豊:「神戸六甲山のイワクラツアーレポート」、イワクラ学会報31号(2014)

36 平津豊:「越木岩神社の磐座の重要性と神社隣地の磐座の保存活動」、イワクラ学会報34号(2015)

37 平津豊:「保久良神社とカタカムナ」、イワクラ学会報38号(2016)

以下、ホームページ「ミステリースポット」http://mysteryspot.main.jp/より

38 平津豊:「六甲山系の磐座~勾玉の磐座発見~」2013年7月26日

39 平津豊:「六甲山系の磐座~六甲に走るレイライン~」2013年7月29日

40 平津豊:「越木岩神社の甑岩」2013年11月23日

41 平津豊:「保久良神社とカタカムナ」2014年3月8日

42 平津豊:「六甲山イワクラツアー~瀬織津姫を訪ねて~」2014年8月28日

発表履歴

○2013年7月29日 平津豊ホームページ ミステリースポットに掲載「六甲山系の磐座~六甲に走るレイライン~」

○2017年5月6日 平津豊ホームページ ミステリースポットに改訂して掲載「神戸六甲山のイワクラにまつわる謎」

○2017年12月11日 イワクラ(磐座)学会会報41号に掲載

○2019年1月、2月 兵庫歴史研究会 歴研ひろば 269号、270号に掲載

○2021年5月 平津豊『イワクラ学中級編』ともはつよし社(2021) に掲載

○2025年6月9日 平津豊のイワクラ研究サイトに転載

#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #神社 #神道 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #兵庫県 #神戸市 #西宮市 #六甲山 #本住吉神社 #天狗岩 #生田神社 #越木岩神社 #稚日女 #甑岩 #夫婦岩 #鳥のイワクラ #陽石 #太陽石 #方位石 #東翼のイワクラ #六甲山社 #広田神社 #甲山 #目神山 #神呪寺 #広田の神影向岩 #如意尼 #九想の滝 #六甲比命神社 #ホツマツタヱ #瀬織津姫 #六甲比命神社 #六甲比命大善大神 #心経岩 #雲ヶ岩 #仰臥岩 #芦屋神社 #天穂日 #弁天岩 #水波能比売 #鱶切り岩 #白山大神の磐座 #荒深道斉 #三国岩 #天体石 #叢雲釼のイワクラ #剣岩 #八咫鏡のイワクラ #八尺瓊勾玉のイワクラ #保久良神社 #椎根津彦 #神生岩 #三交岩 #立石 #楢崎皐月 #カタカムナ #六甲山のレイライン #保塁岩 #日向天巨建岩