神戸六甲山のイワクラにまつわる謎 その1

本論文・レポートの著作権は平津豊にあります。リンクおよびシェアは自由ですが、文章や画像を複製することは禁止します。最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

〇2017年5月6日に平津豊のミステリースポットに掲載していた論文を、2025年6月9日に3つに分割して平津豊のイワクラ研究サイトに転載。

はじめに

2013年から1年間ほど集中して兵庫県神戸市に通い、六甲山周辺のイワクラの現地調査、文献調査、聞き取り調査を行ってきた。その成果は、これまで部分的に論文やレポートとして発表してきたが、ここで一度、集大成としてまとめておくことにする。

また、講演会で「神戸六甲のイワクラにまつわる謎」というテーマで話しているが、その内容を文章化しておくのも有益だと考える。

みなさんが、六甲山のイワクラを巡るときの一助となれば幸いである。

神戸の神社

神戸周辺の神社縁起について、『日本書紀』には、以下のように書かれている 。

「皇后の船、直に、難波を指す。時に、皇后(きさき)の船(みふね)海中(わたのなか)に廻りて、進むこと能(あた)はず。更に務古水門(むこのみなと)に還りまして卜(うら)ふ。是に、天照大神、誨(をし)へまつりて曰(のたま)はく、「我が荒魂をば、皇后に近くべからず。当に御心を広田国に居らしむべし」とのたまふ。即ち山背根子が女(むすめ)葉山媛(はやまひめ)を以て祭(いは)はしむ。亦(また)稚日女尊(わかひるめのみこと)、誨へまつりて曰はく、「吾は生田長峡(ながを)国に居(を)らむとす」とのたまふ。因りて海上(うながみの)五十狭芽(いさち)を以て祭はしむ。亦(また)事代主尊、誨へまつりて曰はく、「吾をば長田国に祠れ」とのたまふ。則ち葉山媛の弟長媛(いろどながひめ)を以て祭はしむ。亦表筒男、中筒男、底筒男、三の神、誨へまつりて曰はく、「吾が和魂をば大津の渟中倉(ぬなくら)の長峡に居さしむべし。便(すなは)ち因りて往来ふ船を看(みそなは)さむ」とのたまふ。是に、神の教(みこと)の随(まにま)に鎮め坐(す)ゑまつる。」

神功皇后が、広田国に天照大神の荒魂、生田長峡に稚日女、長田国に事代主、渟中倉の長峡に住吉三神を祀ったという話である。

これに対し、私は、神功皇后が最初に祀ったのではなく、神功皇后が祀る前から神戸の六甲山に祀られていたのではないかと考えている。

また、これらの神社に磐座は存在しない。それは、これらの神社が田宮であるからである。

神社の変遷に関する私の持論は、山の上の磐座を祭祀する自然崇拝(山宮)が、時代を経るにしたがって山の麓の鎮守の杜に移り(里宮)、さらに人々の生活の場に神社が建てられると(田宮)、山の上の磐座は忘れ去られてしまった。というものである。

したがって、これら神功皇后ゆかりの神戸の神社は田宮であり、六甲山に山宮が存在するのではないかと考えるのである。

【神社の変遷】 『イワクラ学初級編』、平津豊、ともはつよし社(2016) より

本住吉神社

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町に鎮座する本住吉(もとすみよし)神社は、住吉三神を祀る神社である(北緯34度43分7.00秒、東経135度15分36.84秒)。

住吉三神を祀る神社としては大阪の住吉大社が有名で、神功皇后が祀った神社は、どちらであるかという論争が行われてきた。

これに対し、江戸時代の国学者である本居宣長(もとおりのりなが)は神戸の本住吉神社と主張しており、私もこの説をとる。神功皇后は三韓征伐の帰りに、大阪で麛坂王(かごさかのみこ)と忍熊王(おしくまのみこ)の反乱が起ったため、神戸の務古水門(むこのみなと)で足止めされたのであり、その時点では、敵地の大阪に住吉神を祀ることはできないからである。

さて、この本住吉神社には、東灘区渦森台に奥宮がある(北緯34度44分34.18秒、東経135度14分51.73秒)。そして、この本住吉神社と奥宮を結んだラインは、六甲山上の天狗岩のあたりを通過する。

このことから私は、この天狗岩という磐座が本住吉神社の原初の祭祀場ではないかと考えている(北緯34度45分16.09秒、東経135度14分41.92秒)。

したがって、標高764メートルの天狗岩が本住吉神社の山宮であり、標高352メートル渦森台の奥宮が里宮、標高35メートルの本住吉神社が田宮と推測するのである。

【本住吉神社】Photograph 2013.8.10

【本住吉神社の奥宮】Photograph 2013.8.10

【天狗岩】Photograph 2013.9.29

【その変遷 (平津豊説)】

生田神社

兵庫県神戸市中央区下山手通に鎮座する生田神社は、稚日女(わかひるめ)尊を祀る式内社である(北緯34度41分40.56秒、東経135度11分26.15秒)。

この生田神社も、昔は、北東に1600メートルの砂山(いさごやま)にあって、神社は、山の上から下りてきたという伝承が残っている。

生田神社と砂山を結んだラインは、麻耶山上の天狗岩のあたりを通過する。同じ天狗岩という名前だが別の磐座である。

したがって、この天狗岩が生田神社の山宮であり、砂山が里宮、生田神社が田宮と考えられる。

【生田神社】Photograph 2013.8.10

【生田神社の変遷 (平津豊説)】

一方、西宮市甑岩町の越木岩神社の甑岩に稚日女が祀られているという説があり、この甑岩が生田神社の山宮である可能性もある。

次に、この越木岩神社の磐座について説明する。

越木岩神社

2015年4月10日に越木岩神社の飯森宮司からイワクラ学会に協力要請があり、私は、越木岩神社の隣地に残る磐座がマンション建設で破壊されようとしている問題について深く関わることになった。

すぐに、イワクラ学会のホームページに越木岩神社の磐座群と祭祀ラインについての説明を記載し、Facebookを利用して署名を呼びかけ、磐座の重要性について説明した書類を作成した。

5月には、ネット署名も開始し、テレビや新聞でも特集され、総数38206名の署名(2015年6月30日現在)をいただいた。

6月10日に越木岩神社は、株式会社創建に対して、内容証明郵便で署名を郵送するが、受取を拒絶された。

8月には、創建がブログに「ただの岩である」との主張をしたことに対して、イワクラ学会は、越木岩神社のブログに反論を掲載したりした。

本件について、西宮市は建築許可を下ろしてしまったが、現在はアスベストの問題で法廷闘争に入り、工事はストップしている。

【越木岩神社の隣地に残る磐座の保存活動】

【越木岩神社】Photograph 2013.3.16

さて、越木岩神社のご由緒には次のように書いてある(北緯34度45分30.42秒、東経135度19分19.73秒)。

御由緒 当社は東六甲山麓唯一の霊地で、天然記念物の森に鎮座します霊験あらたかな神社である。

創立不詳といわれるくらい由緒深く、甑岩(こしきいわ)を霊岩とし、今なお全国的に信仰を集めている。また、古代信仰の磐境(いわさか)・磐座(いわくら)祭祀と呼ばれ学術上貴重とされている。

今を去る千数百年前の延喜式神名帳に大国主西神社が記録されているが、当社であろうと思われる。正保年間(1644年頃)に社殿が再建され、明暦2年(1656年)の8月16日に円満寺の教順僧侶が「福神」の総本社西宮神社より蛭子大神を勧請し、蛭子太神宮と称した。

以後数回社殿は修復されたが、現在の見事な片削破風羽流造の御本殿は昭和11年に、また、拝殿は昭和58年に御造営となったものである。

歌謡に『杜のふもとに甑を立てて招く湯の里ヨホホイ越木岩』とうたわれた。越木岩・苦楽園・夙川・鷲林寺・柏堂という関西の高級住宅地の産土神(うぶすながみ)としてあがめられている。

-----神社パンフレットより-----

越木岩神社から南東に2.7キロメートルの所に「十日えびす」で有名な西宮神社が鎮座している。えびす大神を御祭神とする神社である。

「えびす」は、七福神の一柱で、記紀神話以外の蕃神である。時に、海に関係の深い大国主の息子の事代主神(ことしろぬし)や伊弉諾の息子の蛭子(ひるこ)の別名とされることもある。

私は、この「えびす」は、時々海岸に漂着するクジラを寄り神として信仰したものではないかと考えている。

越木岩神社は、この西宮神社からえびす神を勧請しているが、えびすに蛭子の字をあてている。

西宮神社は、広田神社の摂社である南宮社の庇を借りて大きくなった神社である。この神社は、大国主西神社と呼んでいたが、末社である大己貴社が大国主西神社であるとする説が強まり、明治3年に社名を「西宮神社」に改め、大己貴社を大国主西神社としたという。

延喜式神名帳の菟原郡の大國主西神社の項目には、「明細帳に縣社西宮神社境内大國主神社縣社とあり」との注釈があり、西宮神社の境内に大國主神社があると記載されている。しかし、神名帳の大國主西神社は菟原郡としており、西宮神社のある武庫郡ではない。これについては、昔は菟原郡と武庫郡の境の夙川がもっと東を流れていた可能性もあり、何ともいえない。

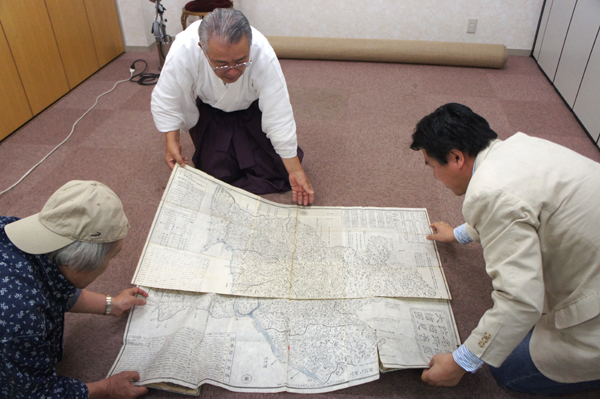

一方、写真は、飯森隆年宮司から見せていただいた古文書である。ここには、「摂津国武庫郡越木岩新田大國主西神社・・」と書かれており、この越木岩神社(甑岩神社)が、大國主西神社または西神社と呼ばれていたことがわかる。

このように、延喜式神名帳に記載された大國主西神社をめぐって、越木岩神社と西宮神社の間に諍いがあったようである。

【越木岩神社に伝わる古文書】Photograph 2013.10.13

また、越木岩神社の境内の様子を描いた古文書に、蛭子神社と岩神社が別に描かれているものがある。もしかしたら、現在の越木岩神社と、その北にある甑岩は切り離して考えたほうが良いのかもしれない。

つまり、この場所は、甑岩を中心とする古代祭祀場であり、後からその南側に大國主西神社が鎮座したのではないのだろうか。

というのも、甑岩とオオクニヌシの関係を示唆するものが何もないからだ。

【越木岩神社に伝わる古文書】Photograph 2013.10.13

【飯森隆年宮司に古文書を見せていただいている、大江幸久氏と葛原黄道氏】Photograph 2013.10.13

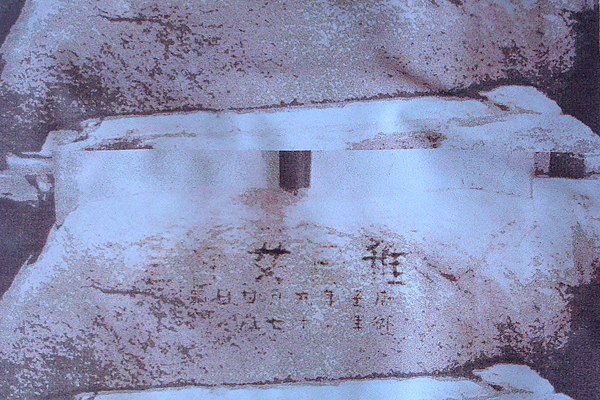

この越木岩神社の甑岩という磐座について、神社は市杵島姫大神が祀られているとしているが、池田仁三(じんぞう)はコンピュータ画像解析で、この甑岩の台座に「稚日女命宮、庚子年九月廿日薨、御年四十七歳」と彫られていることを発見したと発表している。

これが真実であるならば、この甑岩が生田神社の山宮である可能性が高くなるのである。

この稚日女(わかひるめ)について、後述するホツマツタヱを持ち込んで解釈すると面白いことがわかる。ホツマツタヱに登場するワカヒルメは、イザナギとイザナミの娘で、ワカヒメ別名ヒルコ(昼子)だという。そうであるなら、越木岩神社の御祭神が蛭子=ヒルコで、神社の御神体である甑岩にワカヒルメが祀られていて当然ということになる。

【池田仁三による画像解析結果 大磐座前の台座】

越木岩神社の磐座群

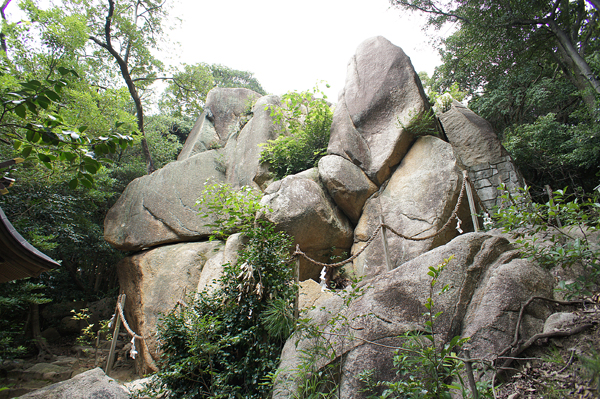

次に、この越木岩神社の磐座について説明する。(北緯34度45分32.34秒、東経135度19分18.97秒)。

甑岩について、神社パンフレットでは以下のように説明されている

甑岩(こしきいわ) 女性守護・安産・子授の神

御本殿の背後の一大霊岩を甑岩という・高さ10メートル・周囲30メートルの花崗岩の大怪岩である。

岩上には雑木が生じて、社名・町名もこれより起こった。

室町時代の俳人、山崎宗鑑(1464年~1553年)は即興の句を吟じた。『照日かな 蒸すほど暑き 甑岩』甑の意味は、方形・円形の米などを蒸し炊く器でセイロともいう。夏の暑さの酷しいことをいう。また、すぐ脇のご神水を、はせを(松尾芭蕉)は『さざれ蟹 足這い上がる 清水かな』と詠った。攝津名所図会(天保7年1836年)や摂津志によると以上の二首と「甑岩神祠は越木岩村にあり祭神巨岩にして倚疊甑の如し。この地の産土神とす」と記してあるように霊験あらたかな霊岩である。御祭神は市杵島姫大神で女性守護・安産・子授の神様として祀られている。

俗に辧財天と称せられ、音楽や芸術の才能を伸ばし、弁知(知恵)の神、更には縁結びや、財宝をもたらす金運の美女の代名詞である「幸福の女神」、七福神の一として御神徳の高い神様であることから、子どもの成長や芸能の上達を祈る神様としても信仰を集めている。

-----神社パンフレットより-----

【越木岩神社の甑岩(南座)】Photograph 2013.3.16

この甑岩には不思議な逸話が伝わっている。

神社のパンフレットでは次のように書かれている。

大坂(阪)城築城の残石

ご本殿の残石や甑岩に、大坂(阪)城を築いた池田備中守長幸(松山城主六万五千石)と鍋島信濃守勝茂(肥前佐賀城主三十五万七千石)の使用刻印がある。これらの家紋は大坂城石垣にも多数残っている。又、砕石不明であったが、当境内より数個の刻印石が発見され、当社および、付近一帯が砕石地であったことが判明した。

ちなみに、霊岩甑岩を大坂城築城(1583年頃)のために切り出そうと豊臣秀吉が石工達に命じて割らせていたところ、今にも割れんとする岩の間より鶏鳴し真白な煙が立ちのぼり、その霊気に石工達は岩もろとも転げ落ち倒れ臥した。如何にしても甑岩は運び出せなかったと言い伝えられている。

-----神社パンフレットより-----

また、西宮の民話にも同じ話が残っている。

西宮の民話 こしき岩のいかり

夙川(しゅくがわ)はむかしからきれいな川で、すき通った水の流れに、川底の白い砂がキラキラと輝いていました。この川は「こしき岩」のあたりから流れ出ていると言われていました。人々はこしきいわを神さまの岩として大切にしてきましたし、そこから流れてくる夙川ですから、きれいなのは当然でした。今でも、岩のそばにきれいなわき水が出ています。「こしき岩」は「越木岩」という字も使われますが、「こしき(甑)」に似ているので「甑岩(こしきいわ)」と言われるようになったのです。「こしき」というのは、酒づくりのお米をむしたり、麻布の材料にする麻のくきをむしたりする道具のことです。一度にたくさんむすので、ものすごい蒸気をふき出します。「こしき岩」はそのような形をした、とても大きな岩です。高さが十二メートル、まわりは大人が手をつないで三十人分もあります。山にどっかりと腰をすえ、天に向かってそびえ立つ、大きな大きな岩なのです。そのあたりは、この岩を守るかのように古い木がおいしげり、昼間でもうす暗い感じがします。人々は昔から神さまの岩としておそれ、大切にしてきたのでした。

今から四百年ほど前、大阪城の石垣をきずく工事が始まったころのことです。日本全国のお殿さまが家来(けらい)に命じて、あちらこちらの山を探させ、大きな石を見つけては、大阪へ運んで行きました。あるお殿さまが、このこしき岩に目をつけました。「あんな大きな石なら、城の石垣にすればさぞ見事なものであろう。ぜひ持って行っててがらにしたい。さっそく切り出せ。」

それを聞いた越木岩の村人たちは心配しました。 「この岩は昔から白い竜が住みついている神さまの岩だ。これを割って、ここから運び出すようなことをすれば、どんなたたりがあるやもしれん。おねがいです。おやめください。」 村の長老(ちょうろう)たちは必死になって役人にたのみました。けれども、役人たちはこの申し出に耳を貸そうとはしませんでした。

「お殿さまの言いつけだ。」と、おおぜいの石切職人(いしきりしょくにん)を連れてきて、この大岩を切り出す作業にかかりました。いっせいに打ちおろすつちの音で、のみが岩にくいこみました。カーン、カーンとひびく音は山々にこだましましたが。見守る村人の耳には、山鳴りの音のようにぶきみに聞こえるのでした。

「これは大変だ。必ずたたりがあるぞ。」 大声でどなりましたが、石切職人たちの耳にはとどきません。 のみを打つたびに火花が散ります。それがだんだんはげしくなり、そのうちに岩のさけ目から白いけむりがふき出し始めました。おそろしいことが起こるにちがいないと思う間もなく、そのけむりが白色から黄色へ、そして赤に、それから青、黒へと変わり、それらが入りまじって、ものすごい勢いで音を立ててふき出しました。その熱気は、ふしぎな力をもって石切職人は手足をふるわせ、苦しみもだえ、斜面をころがり落ちました。そして、やがて息たえてしまったのです。

そのようすを見た役人たちも、さすがにふるえ上がり、命からがら逃げ出しました。こんなことがあって、こしき岩はいっそう人々から大切に思われるようになりました。今でも、大岩にはその時ののみのあとが一列に残っています。

----西宮市ホームページより---------

400年前に、甑岩を割ろうとしたら白い煙が噴出したという話が伝わっているのである。

この言い伝えが誇張したものであったとしても、当時の人々がこの磐座が破壊されることを許さず、殿様の命令にもかかわらずそれに成功したことは事実である。

同様の例が、越木岩神社から1.7キロメートル北西にある二つに割れた夫婦石に伝わっている(北緯34度46分22.90秒、東経135度18分59.98秒)。

このイワクラは、昭和初期から道路工事のために何度も破壊指示が出たが、祟りを怖れた住民の要望を受け入れて残されることになり、道路はこのイワクラを避けて不自然に上りと下りを分岐させて建設されている。

このイワクラも破壊をまぬがれた例の一つである。

元夙川学院短大学の敷地内に残る3つのイワクラも破壊されずに残されることを切に願っている。

【夫婦岩】Photograph 2013.8.10

甑岩の形は、イワクラ学的には女陰を模したものである。

甑岩の東側には、大阪城築城のために切り出そうとしていた時の刻印が残っている。北側の上部の三角形の岩に矢穴があることから、そのときに切り出そうとした跡ではないかと考えられる。

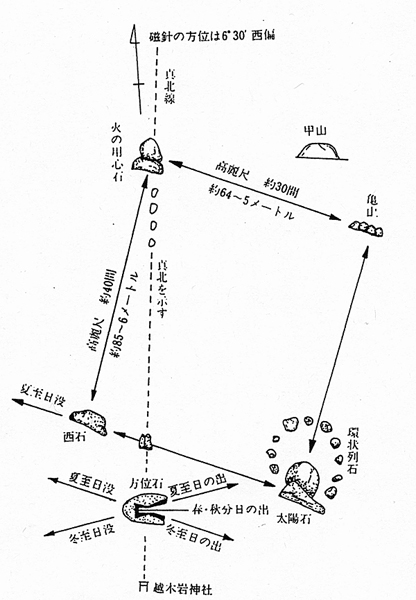

また、この北側には、真北を指す方位石が置かれ、典型的な祭祀場の形態になっていることから、この甑岩は北を拝する磐座と考えられる。

【甑岩(南座)】Photograph 2014.8.24

【甑岩(南座)の北側】Photograph 2013.6.11

甑岩から北東に40メートルの位置に貴船社があり、その背後に磐座(中座)がある(北緯34度45分33.69秒、東経135度19分20.04秒)。

【中座】Photograph 2013.8.10

さらにその北側に、北座がある(北緯34度45分34.32秒、東経135度19分19.91秒)。

この磐座は男根を模した形となっており、甑岩と対を成すものと考えられる。

【北座】Photograph 2013.3.16

阪神大震災によって、この越木岩神社も被害を受け、甑岩の東側が崩れ、北座も崩れ落ちた。

飯森宮司は、これらの磐座を完全に復元しようと考え、飛鳥建設から見積もりをとったところ、1千万円もかかることがわかった。社殿も半壊しており断念するしかなかったそうである。

そして、甑岩の東側と北座については、明らかに修復したとわかるように行ったということである。

特に北座は以前とは全く形を変えてしまっており、イワクラを研究するものとしては、残念でならない。

【1979年の姿 (道ひらき機関紙より)】

【甑岩(南座)の東側】Photograph 2014.8.24

震災後に崩れ落ちた東面をあえて、修復したことがわかるように補強している。

【越木岩神社 1987年の 甑岩(南座) 】Photograph 1987.3.15

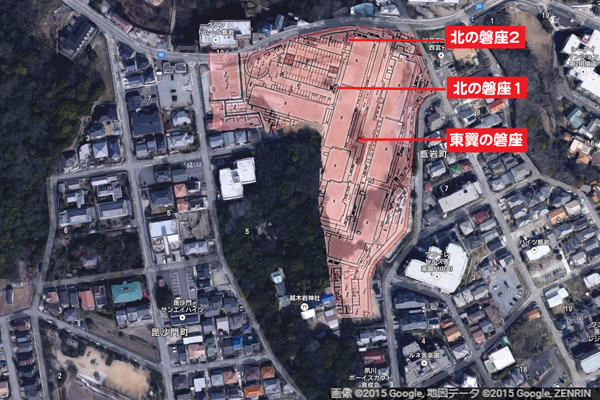

越木岩神社の磐座群と北山公園のイワクラとの関係

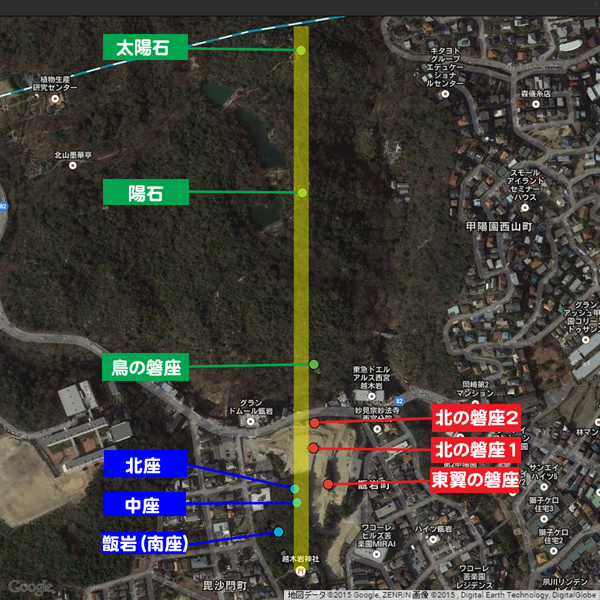

甑岩(南座)から北に40メートルの位置に貴船社(中座)の磐座があり、さらに北に20メートルの位置に北座がある。この南北線を北へ伸ばすと、元夙川学院短大学の敷地内に2つの巨岩が並んで残存している。この南北線をさらに伸ばして川を挟んだ向こう側には、鳥の姿をした特徴的な石組みがある(北緯34度45分40.13秒、東経135度19分20.99秒)。

以後、これを「鳥のイワクラ」と呼称する(平津豊命名)。この敷地内の巨岩は、この鳥のイワクラを崇める祭壇であった可能性がある。

【元夙川学院短大の敷地内 2箇所の北の磐座】Photograph 2014.9.14

【北山公園内 鳥の磐座】Photograph 2014.9.14

さらにこの南北線を北山公園に伸ばすと、北山公園内の陽石(北緯34度45分48.28秒、東経135度19分20.47秒)と太陽石(北緯34度45分54.82秒、東経135度19分20.21秒)と呼ばれる有名なイワクラに到達する。

この不可思議な事実については、イワクラ学会の江頭務氏によって、一直線に並ぶ太陽石と陽石と越木岩神社が奥津磐座、中津磐座、辺津磐座を形成するものであるという説が発表されている『江頭務:「神奈備山磐座群の進化論的考察」、イワクラ学会報9号(2007年)』。

私は、この江頭説に対し、鳥のイワクラや元夙川学院短大の敷地内に残る2つの巨岩もこの南北ラインを形成するイワクラであると補強した『平津豊:「越木岩神社磐座の重要性」、イワクラ学会報34号(2015年)』。

【北山公園内 陽石】Photograph 2015.7.12

【北山公園内 太陽石】Photograph 2013.11.24

(北緯34度45分54.07秒、東経135度19分20.05秒)

この北山公園内のイワクラについては、1981年に大槻正温(まさやす)氏が北山の巨石は太陽観測施設であるとの説を発表した。

これについては、2008年に江頭務氏が調査し、検証を行っている『江頭務:「古代北山・太陽観測施設説の調査報告」、イワクラ学会報12号(2008年)』。

【大槻正温、六甲山系の方位石と巨石群 大和岩雄:「神々の考古学」、大和書房(1998)より】

【北山公園内の方位石】Photograph 2015.7.12

(北緯34度45分54.81秒、東経135度19分18.87秒)

そして、このイワクラ群は、南北だけでなく東西にも広がっている。元夙川学院短大学の敷地内に、その東翼を形成するイワクラが残存している(北緯34度45分34.53秒、東経135度19分21.81秒)。

このイワクラの上部は人が座れるように丸く組上げられていて、大変興味のあるイワクラである。

この東翼のイワクラについて、イワクラ学会の岡本静雄氏は、オロチのレリーフとホトの線刻があると指摘している。

【東翼のイワクラ オロチのレリーフとホトの線刻】Photograph 2015.7.12

【甑岩-北山のイワクラ配置図】

この図のイワクラ群の全てが揃って古代祭祀を形成していたと考えられるが、この内、赤枠の3ヶ所のイワクラが破壊されようとしている。

これらのイワクラがこのままマンション建設によって破壊された場合、もう元には戻らないばかりか、イワクラの詳細も調査されずに、貴重な古代祭祀の情報も永遠に消失する。調査が行なわれれば、イワクラ周辺から縄文時代の遺物が出土し、古代祭祀の様子を知る貴重な資料となるかもしれない。

また、このイワクラ群の重要な南北の崇拝ラインを建物で遮ってしまうことにもなる。

越木岩神社から北に向ってイワクラが連なり、その距離は750メートルもの広い範囲から形成される古代祭祀跡である可能性が高い。

これは、この西宮市に奈良の一宮である大神神社に匹敵する規模の古代祭祀遺構が残っていることを意味する。

観光資源としても大きな利用価値を持つものである。

六甲山神社

越木岩神社の甑岩の手前に、石で造られた祠があり、六甲山社と呼ばれている。立看板には、以下のように書かれている。

六甲山社

祭神 菊理姫大神 武庫山(六甲山)を拝み東麓第一の社で山の神を鎮め祭る。農業守護・延命息災

また、越木岩神社の中座の前にある貴船社の立看板には、以下のように書かれている。

貴船社 祭神 貴船大神・龍神

水に縁ある諸業守護し給う。炎早霜雨、豊年、海上安全、当社の奥宮は六甲山石宝殿であり雨乞いの霊験は特にあらたかである。

これらからのことから、越木岩神社は、六甲山の頂上の石の宝殿と深い関係があることがわかる。

さらに、六甲山神社の石の宝殿は、越木岩の村人が1613年に建立したものである。

この六甲山神社には、神功皇后が三韓征伐で持ち帰った神の石を納めたとか、黄金の鶏を埋めたとかという伝説が残っている(北緯34度46分49.71秒、東経135度16分17.35秒)。

石の祠の奥には、六甲山大権現をはじめ数多くの石碑が立っており、修験道の霊山であったことを物語っている。白山修験の山伏の影響のため、現在は、菊理媛命(くくりひめのみこと)を御祭神としているが、広田神社の境外末社であり、また、芦屋川と住吉川の分水嶺にあたり雨乞いが行なわれたということから、かつては、瀬織津姫を祀っていた可能性もある。

【六甲山神社 石の宝殿】Photograph 2013.4.21

【六甲山神社裏の石碑】Photograph 2013.10.13

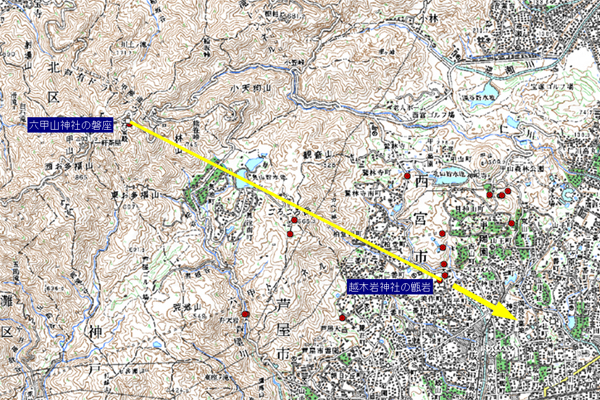

少し離れた場所に、3メールほどの磐座が祀られており、この磐座が六甲山神社の御神体と考えられる(北緯34度46分48.02秒、東経135度16分18.41秒)。

六甲山神社は、菊理媛を祀っているために、若い女性の参拝者が多く訪れる場所であるが、この磐座まで訪れる参拝者は少ない。また、高砂の石の宝殿とほぼ同緯度にあることも面白い。

【六甲山神社の磐座】Photograph 2013.10.13

このように、越木岩神社の甑岩と六甲山神社の磐座は、石の祠を介して結びついている。

そして、六甲山神社の磐座から越木岩神社の甑岩を結ぶラインは、なんと、冬至の日の出方向と一致するのである。これは、意図的に計算して、六甲山神社の磐座と甑岩が造られていることを示している(平津豊説)。

【六甲山神社の磐座と甑岩の聖線 (平津豊説)】

地球の地軸が23.4度傾いているため、日本では四季があり、その特異点が春分、夏至、秋分、冬至である。これを二至二分という。

冬至は、夜が最も長く昼が短い日で、夏至は、昼が最も長く夜が短い日である。

【太陽と地球の動き】

【春分、夏至、秋分、冬至】

季節が寒くなっていくのか、暖かくなっていくのか、これは縄文時代の人々にとっても重要な事柄であったに違いない。

冬至に向って太陽の勢いが衰え、冬至から再び光を増していくことから、冬至には、死んだ太陽の復活を祝う冬至祭りが行なわれたと考えられる。

また、夏至には、太陽の最盛の時を祝うと同時に、これから徐々に衰えていく太陽に力を与える為に火を炊く夏至祭りが行なわれたと考えられる。

したがって、この祭りの時期を特定するためにも二至二分を知ることは重要であり、その時期を測定する装置としてイワクラを配置したと推測する。

つまり、縄文人は、1つのイワクラからもう1つのイワクラを見た方向から太陽が昇ったり沈んだりすることで、その時期を測定したのである。

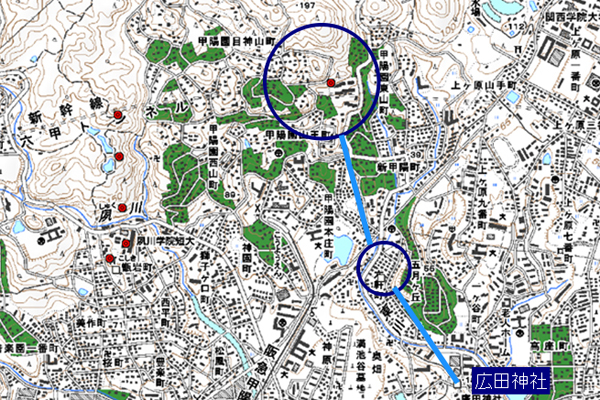

広田神社

兵庫県西宮市大社町の広田神社は、撞賢木厳之御魂天疎向津媛(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめ)命を祀る式内社である(北緯34度45分12.38秒、東経135度20分24.20秒)。

延喜式神名帳には、摂津国武庫郡 廣田神社 天疎向津媛命と掲載されている。現在の広田神社は、この撞賢木厳之御魂天疎向津媛を天照大御神(あまてらすおおみかみ)の荒御魂(あらみたま)であると説明している。

【広田神社】Photograph 2013.6.11

この広田神社は、甲山(かぶとやま)山麓の高隈原(たかくまはら)に鎮座していたが、御手洗川のほとりに遷座。さらに水害のため1724年に現在の地に遷座した。したがって、現在の広田神社は田宮であり磐座は存在しない。

この高隈原がどこであるかという記録は残っていないが、私は、磐座が数多く残る目神山(めがみやま)付近ではないかと考えている。そして、六甲山頂の六甲比命神社が山宮ではないかと考えるのである。

【広田神社の変遷 里宮は目神山】

つまり、六甲山上の標高860メートルの六甲比命神社の磐座が山宮で、標高200メートルの目神山の高隈原が里宮であり、標高30メートルの現在の広田神社が田宮と推測している。この山宮の六甲比命神社の磐座と広田神社の関係については隠されてしまっていたが、近年、明らかになってきた。以下に、その理由を説明する。

【広田神社の変遷 山宮は六甲比命神社】

目神山

目神山(めがみやま)は、女神山との説があり、瀬織津姫の暮らした場所ではないかともいわれている。

この目神山には、かつて、数え切れないほどのイワクラが存在していたが、宅地開発でその多くが破壊されてしまった。この地域には「岩を落とした家の女主人が不幸に見舞われる」という話がまことしやかに伝えられているほど、各宅地の敷地内にイワクラがたくさん存在していたのである。

【今は存在しないイワクラ 甲陽公園内奇岩ノ一部 尼崎市立地域研究史料館所蔵絵はがき より】

しかし、今でも、奇跡的に残ったイワクラがある。

例えば、ある邸宅の入り口には徳川幕府の大阪城再建のときの採石の名残りである矢穴と大名の刻印があり、南側には、鏡岩ではないかと考えられる高さ3メートル、幅5メートルの巨大な岩がある。東側には巨大な岩が山肌に敷き詰められるように並べられてあり、圧巻である。邸宅は、これらの巨石を避けるように建てられている。

【目神山邸宅内の大名の刻印】Photograph 2013.6.11

【目神山邸宅内のイワクラ】Photograph 2013.6.11

また、この隣の敷地に、石と石との間に三角形の石が組み込まれている岩であり、その上部は、石で組み上げた平らな場所になっている(北緯34度45分59.83秒、東経135度20分00.43秒)。

この上に座って祈りを行なったのではないかと考えて「祈りのイワクラ」と命名した(平津豊命名)。

【祈りのイワクラ】Photograph 2013.6.30

【祈りのイワクラ上部】Photograph 2013.6.30

【目神山の邸宅内のイワクラ】Photograph 2013.11.24

【目神山の邸宅内のイワクラ】Photograph 2013.11.24

その他、数軒の邸宅のイワクラも拝見させていただいたが、もっとも素晴らしいイワクラは目神山八光会の磐座群である。

この磐座群はカタカムナを信仰しているご主人によって大切に祀られている。

樹木が自然のまま伸び放題の状態になり、岩石の隙間に生えた木が岩石を破壊しはじめていたため、2014年3月にイワクラ学会で邸内の伐採作業を行った。

この磐座は、「隠れ磐座」のため、住所や写真は非公開である。

神呪寺と甲山八十八カ所

この目神山の北側に、お椀を伏せたような形の甲山(かぶとや)がある。

甲山は、神功皇后が、国家平安守護のために、山頂に如意宝珠及び兜を埋めたと伝えられる山で、頂上から銅戈が出土している。

非常に綺麗な独立峰で、その姿から人造のピラミッドではないかと言われている山でもある。

この甲山の中腹に、甲山大師とも呼ばれる神呪寺(かんのうじ)がある(北緯34度46分22.89秒、東経135度19分47.79秒)。

【神呪寺】Photograph 2014.1.19

神呪寺について、『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』には次のように記載されている。

淳和天皇の妃である真名井御前は、如意輪観音への信仰が厚く、「摂津に宝山がある。」とのお告げを受け、天長5年(828年)宮中を出て摂津に赴いた。

南宮を詣で、続いて広田神社へ詣でられ、神は社殿の扉を開いて妃と清談をされた。

次の日、山に入られ、山の池のほとりは全て白石で、池の中から五色の光が出ていた。摩尼山の前の小さい峰で大きな蛾に出会い、摩尼峰に登ると紫の雲が覆った。すると、一人の美女が現れ「この山は究竟摩尼霊場という。四神相応の勝区である。だから私は、珍宝をこの地に納め置いたのである。毎日、私は必ずここに天降りる。ここに道場を立てるがよい。」といい終わると、たちまちに見えなくなった。この美女こそが広田神社祭神のお姿である。

妃は大いに喜んで堂宇を建てた。妃は空海を甲山に招請して、17日間如意法を修せられた。空海は本尊として、桜の木を妃の体の大きさに刻んで、如意輪観音像を造った。この像を本尊として、天長8年(831年)10月18日に大殿を落慶した。

妃は、空海について剃髪し、具足戒を受けて、法のイミナは如意輪と云った。

承和2年(835年)3月20日、如意は南方に向かって座り、如意神呪を招じつつ合掌して逝去された。33才であった。(平津意訳)

このように、神呪寺は、如意尼が空海の助けを得て、開基された寺院である。ちなみに、如意尼が亡くなられた次の日が、空海が即身仏になるために入定した日にあたるのも、不思議なことである。(如意尼は33才で故郷に戻ったとの説もあり)

【広田の神影向(ようご)岩 広田の神が現れた場所】Photograph 2014.5.18

(北緯34度46分13.67秒、東経135度19分47.65秒

また、この寺の如意尼の姿を描いた掛け軸に「『如意尼公 元伊勢籠神社第三十代祝雄豊の娘 淳和天皇第四妃 当山開祖といわれる」と書いてあり、この如意尼こと真名井御前は、海部直雄豊祝の娘の厳子(いつこ)であり、その名前が示すように、丹後の籠神社の奥宮である真名井神社ゆかりの人物でもある。さらにこの寺には空海が如意尼を刻んだという如意輪観音像があるが、この中に、丹後の浦嶋子(浦島太郎のモデル)の玉手箱が隠されているという話まで伝わっている。

籠神社は、伊勢神宮外宮に祀られている豊受大神の元宮であり、最古の鏡や最古の家系図など謎に満ちているが、その籠神社との関連性や、空海の関与といい、神呪寺が非常に重要な寺院であることは想像に難くない。

なお、如意尼が修行した九想の滝は、岩の組み合わせが自然ではなく、人工的な岩組つまりイワクラと考えられる。

【九想の滝】Photograph 2014.7.26

(北緯34度46分15.57秒、東経135度19分58.30秒)

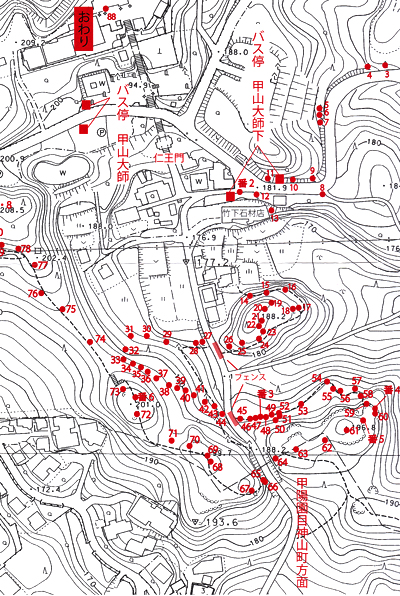

当初の神呪寺の寺領は250町歩もあったが、現在は境内地の20町歩となってしまっている。しかし、甲山八十八カ所という写し霊場が神呪寺の南に残っている。

『四国八十八カ所石像施主過去帳』の序文に、「本朝の霊区で弘法大師の遺跡である神呪寺に四国八十八カ所の霊像を模彫造立する事を宿願としている二、三人の信士らの発言が契機である。」と記されている場所で、1798年に設立されたものである。

【甲山八十八ヶ所位置図 西宮市文化財資料第57号より】

八十八カ所に石仏が建てられているが、私は、この台座の多くがイワクラではないかと考えている。

なかでも、五十番の霊場は、石仏が巨大な岩屋の中に設置されている(北緯34度46分13.28秒、東経135度19分53.35秒)。

この岩屋を形成している壁は正確に南北に造られており、岩屋の奥には岩をはめ込んでいる。また、複雑に組み合わされた岩などから人工的に造られたイワクラと考えられる。

【神呪寺甲山八十八カ所五十番の霊場】Photograph 2014.4.24

【神呪寺甲山八十八カ所五十番の霊場 L字に加工した岩の間に岩が組んである】

Photograph 2014.2.23

六十番の霊場は小山の頂上にあるが、この頂上には丸い岩があり卵岩と呼ばれている。奈良県山添村の長寿岩がかつて丘の上に据えられていたように、この卵岩も丘の上に据えられている。一部割られているが、矢穴で割られていることから築城時代に石垣用の岩に使うために割られたものと推測する。

この場所からは、甲山を真北に見ることができるため、甲山をピラミッドや霊山とすればその拝殿を置くのに最も適した場所である。「この場所から甲山を拝せよ」とでも言いたげそうに仏頭石と呼ばれる岩が立っている。

この卵岩は太陽を模したものであろうか、太陽祭祀がこの丘で行われていたカも知れない。

また、この場所にはペグマタイトおよびアプライトの岩脈が走っており、磐座祭祀が行われる場所に選択される場所でもある。

【卵岩】Photograph 2014.5.18

【仏頭岩と甲山】Photograph 2014.5.18

▶神戸六甲山のイワクラにまつわる謎 その2に続く

参考文献

1 倉野憲司校注:古事記、岩波書店(1991)

2 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注:日本書紀、岩波書店(1994)

3 植垣節也校注訳:風土記、小学館(1997)

4 特選神名牒(内務省蔵版)、思文閣出版(1925)

5 大野七三編著:先代旧事本紀、批評社(2001)

6 遠山正雄:皇学、「いはくらについて」(1933~1936)

7 大場磐雄:祭祀遺蹟、角川書店(1970)

8 大場磐雄:日本考古学会考古学雑誌、「磐座・磐境等の考古学的考察」(1942)、32巻8号

9 鳥居龍蔵:鳥居龍蔵全集第四巻 「上代の日向延岡」、朝日新聞社(1976)

10 小野真一:祭祀遺跡、ニュー・サイエンス社(1982)

11 藤本浩一:磐座紀行、向陽書房(1982)

12 須田郡司:日本の聖なる石を訪ねて、祥伝社(2011)

13 水谷慶一:知られざる古代、日本放送出版協会(1980)

14 坂江渉:神戸・阪神間の古代史、神戸新聞総合出版センター(2011)

15 渡辺豊和:縄文夢通信、徳間書店(1986)

16 ホームページ玄松子「玄松子の記憶」、http://www.genbu.net/

17 飯森隆年:「越木岩神社の古文書」(2008)

18 横田正紀:「本住吉神社紀」(2014)

19 大江幸久:ブログ「八上 白兎神社Ⅱと全国神話伝承」、

http://white.ap.teacup.com/hakuto/

20 大江幸久:「六甲山・瀬織津姫とワカ姫 和す・尽くす」(2013)

21 樋口清之:史前学雑誌、「摂津保久良神社遺蹟の研究」(1942)14巻2・3号

22 荒深道斉:『天孫古跡探査要訣』、道ひらき(1939)

23 荒深道斉:「六甲山神代遺跡保存会主意書」(1932)

24 楢崎皐月:「上古代八鏡之文字研究資料」(1954)

25 楢崎皐月:「日本の物理学予稿」

26 西宮市郷土資料館:「甲山八十八ヶ所」、西宮市教育委員会(2012)

27 大和岩雄:「神々の考古学」、大和書房(1998)

28 虎関師錬:「元亨釈書」大菴呑碩写(1558)

29 神代秘史資料集成天之巻、八幡書店(1984)

30 江頭務:「漢人のイワクラ」、江頭務イワクラ学会会報8号(2006)

31 江頭務:「神奈備山磐座群の進化論的考察」、イワクラ学会報9号(2007)

32 江頭務:「古代北山・太陽観測施設説の調査報告」、イワクラ学会報12号(2008)。

33 平津豊:「六甲山新イワクラレポート」 イワクラ学会報29号(2013)

34 平津豊:「目神山樹木伐採・清掃ボランティア」、イワクラ学会報30号(2013)

35 平津豊:「神戸六甲山のイワクラツアーレポート」、イワクラ学会報31号(2014)

36 平津豊:「越木岩神社の磐座の重要性と神社隣地の磐座の保存活動」、イワクラ学会報34号(2015)

37 平津豊:「保久良神社とカタカムナ」、イワクラ学会報38号(2016)

以下、ホームページ「ミステリースポット」http://mysteryspot.main.jp/より

38 平津豊:「六甲山系の磐座~勾玉の磐座発見~」2013年7月26日

39 平津豊:「六甲山系の磐座~六甲に走るレイライン~」2013年7月29日

40 平津豊:「越木岩神社の甑岩」2013年11月23日

41 平津豊:「保久良神社とカタカムナ」2014年3月8日

42 平津豊:「六甲山イワクラツアー~瀬織津姫を訪ねて~」2014年8月28日

発表履歴

○2013年7月29日 平津豊ホームページ ミステリースポットに掲載「六甲山系の磐座~六甲に走るレイライン~」

○2017年5月6日 平津豊ホームページ ミステリースポットに改訂して掲載「神戸六甲山のイワクラにまつわる謎」

○2017年12月11日 イワクラ(磐座)学会会報41号に掲載

○2019年1月、2月 兵庫歴史研究会 歴研ひろば 269号、270号に掲載

○2021年5月 平津豊『イワクラ学中級編』ともはつよし社(2021) に掲載

○2025年6月9日 平津豊のイワクラ研究サイトに転載

#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #神社 #神道 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #兵庫県 #神戸市 #西宮市 #六甲山 #本住吉神社 #天狗岩 #生田神社 #越木岩神社 #稚日女 #甑岩 #夫婦岩 #鳥のイワクラ #陽石 #太陽石 #方位石 #東翼のイワクラ #六甲山社 #広田神社 #甲山 #目神山 #神呪寺 #広田の神影向岩 #如意尼 #九想の滝 #六甲比命神社 #ホツマツタヱ #瀬織津姫 #六甲比命神社 #六甲比命大善大神 #心経岩 #雲ヶ岩 #仰臥岩 #芦屋神社 #天穂日 #弁天岩 #水波能比売 #鱶切り岩 #白山大神の磐座 #荒深道斉 #三国岩 #天体石 #叢雲釼のイワクラ #剣岩 #八咫鏡のイワクラ #八尺瓊勾玉のイワクラ #保久良神社 #椎根津彦 #神生岩 #三交岩 #立石 #楢崎皐月 #カタカムナ #六甲山のレイライン #保塁岩 #日向天巨建岩