井関三神社と奥宮

本論文・レポートの著作権は平津豊にあります。リンクおよびシェアは自由ですが、文章や画像を複製することは禁止します。最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

〇2017年8月16日に平津豊のミステリースポットに掲載していた論文を、2025年6月26日に平津豊のイワクラ研究サイトに転載。

兵庫県たつの市中垣内に井関三神社という神社が鎮座している。

有名な神社ではなく村人によって守られている神社である。私がこの神社を最初に訪れたのは2014年頃である。自宅が近いので立ち寄ったのだが、その御祭神を見て驚いたのである。

【井関三神社の参道】Photograph 2014.5.11

御祭神

井関三神社の御祭神は、天照国照彦火明櫛玉饒速日大神(あまてるくにてるひこほあかりくしだまにぎはやひのおおかみ)、瀬織津比咩大神(せおりつひめおおかみ)、建御名方大神(たけみなかたのおおかみ)という神々である。

○天照国照彦火明櫛玉饒速日命 (あまてるくにてるひこほあかりくしだまにぎはやひのみこと)

天磐船で大和に降臨したが、のちに神武天皇に国を譲った神。

○瀬織津比咩命 (せおりつひめのみこと)

現在では、大祓詞にしか登場しないが、ホツマツタヱでは、サクナダリ・セオリツ姫ホノコとして登場する天照大神の正室。後世に天照大神を女神としたことにより矛盾が生じ、隠されてしまった神。

○建御名方命 (たけみなかたのみこと)

大国主神の息子で、ニニギに国譲りすることに納得せずに戦いを挑むが、敗れて諏訪に逃げ込んだ神。

このように、表舞台から外された神々を集めた非常に珍しい神社ということになる。

なぜ、このような敗者の神々を祀っているのか、その理由は不明であるが、後述するように、敗戦した赤松一族を弔っているところから、そのような土地柄なのかもしれない。

社伝によると、

崇神天皇2年 播磨国揖保郡亀山に天照国照彦火明櫛玉饒速日命が勅命により鎮座したのが始まりとされ、1555年に中垣内村の八瀬氏(庄屋)によって、山城国八瀬郷より瀬織津姫命を勧請し、1672年に脇坂安政が龍野城に入るとき、前任地の信濃国飯田の諏訪神社より建御名方命を勧請したとされる。

【井関三神社】Photograph 2016.8.14

【井関三神社】Photograph 2016.8.14

さいれん坊主

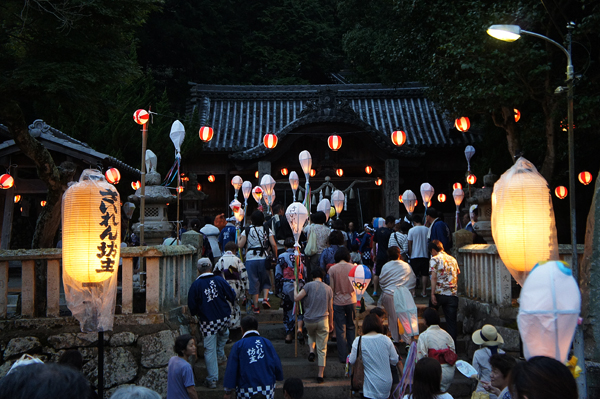

井関三神社では、8月14日に「さいれん坊主」という奇祭が行われる。

宮司のお話によると、もとは雨乞いの祭りであったが、1441年の嘉吉(かきつ)の乱で幕府に討たれた赤松満祐一族の追悼が重なって、今日のような祭りとなったそうである。

奇妙なほおずき形のちょうちんに灯を入れて、鉦と太鼓を鳴らしながら神社まで行進し、神社の境内では、輪を描いて何度も何度も回る祭りである。

盆踊りよりも静かで、鎮魂が強く感じられる祭りである。赤松氏は私の出自にも関係深い氏族であるだけに、胸の奥に感じるものがあった。

【さいれん坊主】Photograph 2016.8.14

【さいれん坊主】Photograph 2016.8.14

【さいれん坊主】Photograph 2016.8.14

【さいれん坊主】Photograph 2016.8.14

【さいれん坊主】Photograph 2016.8.14

奥宮の磐座

井関三神社から真北に3キロメートル離れた亀山(きのやま)に、奥宮が鎮座し、そこに磐座が存在する。

2016年12月11日に、その奥宮に登った。

【奥宮への登山道の鳥居】Photograph 2016.12.11

まず参道を歩き始めると「盃流し」と呼ばれる場所に着く。広い岩盤に溝があり、そこを水が流れている。龍野城の殿様が盃を浮かべて遊んだ場所と伝わる。これは自然の風景で、硬い花崗岩と柔らかい砂岩で構成された地層の砂岩だけが水で浸食されて溝が形成されたと考えられる。同じような場所がこの他にも2箇所あった。

【盃流し】Photograph 2016.12.11

川に沿って奥宮へと続く参道は、昔、市野保(いちのほ)村から中垣内(なかがいち)村へ抜ける生活道路であったと考えられる。そして、川の氾濫を防いで道を守るためであろうか、ところどころに石垣が築かれている。その中に大きな岩を石の上に乗せて、船の形に整形したと見られる岩を見つけた(船形岩と名付けた)。少し離れたところには岩屋を形成している岩もあった。これらの岩は、古い時代に造られたイワクラの可能性がある。

【船形岩】Photograph 2016.12.11

【岩屋】Photograph 2016.12.11

2つの滝を過ぎるとほぼ頂上となり、三叉路を亀の池(きのいけ)の方に進むと奥宮に到着する。

磐座は、3メートルの立派な立石である。横に平らな石があり人工的に組まれたものと推測する。

崇神天皇の勅命で、亀山に天照国照彦火明櫛玉饒速日大神が鎮座したのが始まりであり、そり場所がこの磐座と考えられる。このニギハヤヒは、徳川時代に中垣内の井関三神社に遷座している。

このケースは、山の上で行なわれていた磐座祭祀が、時を経て麓の神社に移動した例となる。

また、この磐座には武甕槌神(たけみかづちのかみ)も古くから祀られており、古代の山城から室町時代の赤松氏の城山城にわたって、守護神として崇敬を受けていた。

【井関三神社奥宮の磐座】Photograph 2016.12.11

【井関三神社奥宮の磐座】Photograph 2016.12.11

【井関三神社奥宮の磐座】Photograph 2016.12.11

【井関三神社奥宮の磐座】Photograph 2016.12.11

【井関三神社奥宮】Photograph 2016.12.11

井関三神社の直ぐ近くの粒坐天照神社(いいぼにますあまてらすじんじゃ)が鎮座している。

元は日山神社と呼ばれ、的場山の天津津見神社から古宮神社を経て、現在の地に鎮座したと考えられており、山宮(天津津見神社)から里宮(古宮神社)そして田宮(粒坐天照神社)へと変遷する形を良く表している。

神社変遷については拙著『イワクラ学初級編』を参照されたい。

この神社には、天照国照彦火明神が祀られており、推古天皇2年(594年)の創祀と伝わる式内社・粒坐天照神社に比定されている神社であるが、井関三神社も「式内天照神社」と呼ばれている。

亀の山の磐座に祀られた天照国照彦火明櫛玉饒速日につながる井関三神社の方が式内社に相応しいと考える。

ただし、井関三神社では、天照国照彦火明櫛玉饒速日と天照国照彦火明神は別神と考えられておられることを付け加えておく。。

【粒坐天照神社】Photograph 2015.02.21

【古宮神社の磐座】Photograph 2015.02.21

もちろん、ニギハヤヒが降臨した場所としては、大阪府の交野の磐船神社と南河内の磐船神社が有名である。

ニギハヤヒの降臨について、『日本書紀』には次のように記載されている。

嘗(むかし)、天神(あまつかみ)の子有して、天磐船(あまのいはふね)に乗りて、天より降り止でませり。号けて櫛玉饒速日命と曰す。

『先代旧事本紀』には次のように記載されている。

饒速日尊天神御祖の詔を禀て、天磐船(あまのいはふね)に乗て、河内国河上哮峯(いかるかのみね)に天降り坐し即ち大倭國鳥見の白山に遷坐す。

この『先代旧事本紀』によって、ニギハヤヒは河内国に降り、その後、奈良に移動したというのが通説となっている。

【交野の磐船神社の磐座】Photograph 2015.11.21

【交野の磐船神社 岩窟めぐり】Photograph 2015.11.21

【交野の磐船神社の磐座 登美毘古大神等が祀られた磐座】Photograph 2015.11.21

【南河内の磐船神社の磐座】Photograph 2016.12.03

【南河内の磐船神社のイワクラ 船形石】Photograph 2016.12.03

【南河内の磐船神社のイワクラ 立石】Photograph 2016.12.03

水争い遺称地

磐座を参拝し終わって、帰りに少し寄り道をした。それは、亀の池から流れる川の上流部である。そこには、石垣の堤が造られていて「水争い遺称地」の看板が立てられている。

元々、亀の池から流れ出た水のほとんどは、市野保村へ流れる谷に落ちてしまう地形であるが、中垣内村の方へ流れるように川の流れを変えた石垣が残っている。

【亀山の水争い遺称地】Photograph 2016.12.11

そして、驚くべきことに『播磨国風土記』に、石龍比古命と石龍比賣命の兄弟の水争いとして、ここの話が記されているのである。

美奈志川と号る所以は伊和大神の子、石竜比古の命と妹神石竜比売命の二はしらの神、川水を相競ひたまいき。妋の神、北の方越部の村に流さまく欲りし、妹の神、南の方泉の村に流さまく欲りたまふ。その時、妋の神、山の峯を跨みて流し下しき。妹神見て、非理と以為すすなはち指櫛以てその流るる水を塞ぎて、峯の辺ゆ溝を闢き、泉の村に流して格したまひき。ここに妋の神、復泉の村の底に到り、川の流を奪ひて西の方桑原の村に流さむとしたまひき。ここに、妹の神遂に許さずて、密樋を作り、泉の村の田の頭に流したまふ。これに由りて、川の水絶えて流れず。故れ、无水川と号く。

この風土記の描写は詳細で、とても作り話とは思えない。『播磨国風土記』が書かれたのが715年前後であるから、その頃に造られた石垣であろう。そして、幾度となく改修されてきたものと考えられる。

いずれにしても、8世紀に石工集団がこの地域に住んでいたことは間違いない。そうすると、奥宮の磐座以外にも、もっと石組みがあっても不思議ではない。

麓の井関三神社の700メート南にも岩上神社の磐座が存在している。

「宍粟岩神神社御分神」という石碑が立っているが、狼の狛犬がある宍粟の岩上神社の事であろうか。

なぜ宍粟の神社の分霊を龍野に祭らなければならなかったのか、その謂れについては未調査である。

【たつの市 岩上神社】Photograph 2018.1.21

【たつの市 岩上神社】Photograph 2018.1.21

【たつの市 岩上神社】Photograph 2018.1.21

この日は、奥宮に参拝して早々に引き揚げたが、じっくりと調査してみたい山である。

なお、この山は熊が出るので冬眠時期以外に登るのは危険である。

謝辞

参考文献

1.『古事記』 ワイド版岩波文庫 倉野憲司校注、岩波書店、東京(1991)

2.『日本書記』 岩波文庫 坂本太郎・家永三郎他校注、岩波書店、東京(1994)

3.『風土記』植垣節也校注訳、小学館(1997)

4.『先代旧事本紀』大野七三編著、批評社(2001)

発表履歴

〇2017年8月16日 平津豊のホームページ ミステリースポットに掲載

〇2019年3月23日 追記

〇2022年7月19日 追記

〇2025年6月26日 平津豊のイワクラ研究サイトに転載

#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #神社 #神道 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #兵庫県 #たつの市 #井関三神社 #饒速日 #瀬織津姫 #建御名方 #武甕槌 #さいれん坊主 #奥宮 #粒坐天照神社 #磐船神社 #古宮 #神社水争い遺称地 #亀山 #石龍比古 #岩上神社