イワクラ基礎知識

これまで「イワクラとは何か?」というテーマで講演会を行ったり、書籍を出版したり、プログやfacebookに書いてきましたが、よりわかりやすくここにまとめました。

『イワクラ学初級編』平津豊著(2016)より抜粋してお届けしています。

本論文・レポートの著作権は平津豊にあります。リンクおよびシェアは自由ですが、文章や画像を複製することは禁止します。最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

------目次------

■磐座の定義 磐座って何ですか?

定義-1 「磐座(いわくら)」とは?

定義-2 「神籬(ひもろぎ)」とは?

定義-3 「磐境(いわさか)」とは?

定義-4 「石神(いしがみ)」とは?

定義-5 「神奈備(かむなび)」とは?

■磐座の分類 磐座にはどんな種類がありますか?

分類-1 鳥居龍蔵の分類

分類-2 大場磐雄、小野真一、藤本浩一の分類

分類-3 平津豊の分類

■イワクラ学の分類 磐座とイワクラの違いは何ですか?

イワクラ学の分類

■磐座から神社へ変遷説 磐座と神社にはどのような関係がありますか?

磐座から神社へ変遷説-1 山上磐座の前で祭祀を行なう時代

磐座から神社へ変遷説-2 山上の磐座より離れて麓に社を建てる時代

磐座から神社へ変遷説-3 人が多く住む場所に神社を建てる時代

磐座から神社へ変遷説-4 山の中の磐座が忘れ去られる時代

磐座から神社へ変遷説-5 まとめ

■磐座の定義 磐座って何ですか?

定義-1 「磐座(いわくら)」とは?

「いわくら」という言葉は、『古事記』、『日本書記』、『大祓詞』の中に現れます。

『日本書記』には、次の一文に「いわくら」という言葉が出てきます。「于時、高皇産靈尊、以眞床追衾、覆於皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊使降之。皇孫乃離天磐座、天磐座、此云阿麻能以簸矩羅。且排分天八重雲、稜威之道別道別而、天降於日向襲之高千穗峯矣。」

「天磐座」と書いて、「阿麻能以簸矩羅」つまり「あまのいわくら」と読み方が記されています。

『古事記』には、次の一文に「いわくら」という言葉が出てきます。

「故爾詔天津日子番能邇邇藝命而、離天之石位、押分天之八重多那此二字以音。雲而、伊都能知和岐知和岐弖、自伊以下十字以音。於天浮橋、宇岐士摩理、蘇理多多斯弖、自宇以下十一字亦以音。天降坐于竺紫日向之高千穗之久士布流多氣。自久以下六字以音」

「天之石位」と書いて「あめのいわくら」と読ませています。

これらの文献の中で「磐座」は、神が天上から飛び立つ場所として書かれていますが、神が降り立つ場所は「高千穂峯」とのみ書かれ、「磐座」とは書かれていません。しかし、今では、「磐座」は、神が地上に降り立つ場所として認識されています。これは、天上の起点が「磐座」ならば、地上の終点もまた「磐座」であると考えたのでしょう。さらに、日本の神は、天から地上に降臨して、祭りが終わると天に帰っていくと考えられていますので、神が天上に飛び立つときは、地上の磐座が起点となります。つまり、神は、天上の磐座と地上の磐座の間を行ったりきたりすると考えたのです。このような神が寄りつくもの、憑依するものを「依り代」といいます。

つまり、岩石を主体にした神の依り代が「磐座」です。

◆写真 兵庫県加古川市 高御位山の磐座

定義-2 「神籬(ひもろぎ)」とは?

「磐座」と良く似た言葉に「神籬」があります。

『日本書紀』に以下のような記述があります。

「崇神天皇六年 先是、天照大神、倭大國魂二神、並祭於天皇大殿之内。然畏其神勢、共住不安。故以天照大神、託豊鍬入姫命、祭於倭笠縫邑、仍立磯堅城神籬。神籬比伝比莽呂岐」

「神籬」と書いて、「比莽呂岐」つまり「ひもろき」と読み方が記されています。

『神籬磐境の神勅』には次のように書かれています。

「高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)、因(よ)りて勅(みことのり)して曰(のたま)はく、吾は天津(あまつ)神籬(ひもろき)及び天津(あまつ)磐境(いはさか)を起し樹(た)てて、当(まさ)に吾孫(すめみま)の為に齋(しは)ひ奉らむ。汝(いまし)、天児屋命・太玉命は、天津神籬を持(たも)ちて、葦原中国に降(くだ)りて、亦吾孫(すめみま)の為に齋ひ奉れ。」

高皇産霊命が、天津神籬と天津磐境を立てて、天児屋命と太玉命は皇孫の為に祭祀を行えと命令したという内容で、中臣氏と忌部氏の役割を示したものとなっています。この神勅では、「神籬」は「立てる」物で、「持つ」ことができる物ということが分かります。

一般的に現在の神社神道において、「神籬」は、神社や神棚以外の場所で祭を行う場合に、臨時に神を迎えるための依り代となるもので、八脚案(はっきゃくあん)という木の台の上に枠を組み、その中央に榊の枝を立て、紙垂(しで)や木綿(ゆう)をつけたものをいいます。つまり、「神籬」は、樹木を主体にして作成した神の依り代のことです。「立てる」こともできるし「持つ」こともできます。

◆写真 地鎮祭の神籬

定義-3 「磐境(いわさか)」とは?

『神籬磐境の神勅』に次のように書かれています。

「高皇産霊尊、因(よ)りて勅(みことのり)して曰はく、吾は天津神籬及び天津磐境(いはさか)を起し樹(た)てて、当(まさ)に吾孫(すめみま)の為に齋(しは)ひ奉らむ。汝(いまし)、天児屋命・太玉命は、天津神籬を持(たも)ちて、葦原中国に降(くだ)りて、亦吾孫(すめみま)の為に齋ひ奉れ。」

高皇産霊命が、天津神籬と天津磐境を立てて、天児屋命と太玉命は皇孫の為に祭祀を行えと命令したという内容で、中臣氏と忌部氏の役割を示したものとなっています。この神勅では、「神籬」と「磐境」は別の物であり「立てる」ものであることが分かります。

「磐境」については、いろいろな議論があります。

例えば、遠山正雄は、『いはくらについて』において、大三輪神社三社鎮座次第に、「當社古来無寶倉、唯有三箇鳥居而已、奥津磐座大物主命、中津磐座大己貴命、辺津磐座少彦名命分云々、磐余甕栗宮御宇天皇、勅大伴室屋大連、泰幣帛於大三輪神社、祈禱無皇子之儀、時神明憑官能賣曰、天皇勿慮之、何非絶天津日嗣哉、上古吾興少彦名命、戮力一心、所以経栄天下、其所以而今少彦名命、来臨吾辺津磐座興吾及和魂共能可敬祭、守皇孫済人民矣、於是起立磐境、崇祭少彦名命、于時 天皇元年冬十月乙卯日也、仍鎮座次第如件、」と書いてあり、同じものに対して、前半は「磐座」、後半は「磐境」と表現されていることから「磐座」と「磐境」は同義であるとしました。これに対し、大場磐雄は、『磐座・磐境等の考古学的考察』において、同じ、大三輪神三社鎮座次第について、「ここに、少彦名命が辺津磐座に来臨し、私とその和魂をまつれば皇孫を守り人民を導くだろうと述べたので、磐境を立てて少彦名命を拝めた。」と記載されているので、既に神が降臨したものが「磐座」で、新しく造ったものが「磐境」であるとしました。造ったものというのは、『神籬磐境の神勅』でいう「立てる」に合致しています。

このように「磐座」と「磐境」には、諸説ありますが、一般的に、「磐座」は、神が降臨する岩石のことをいい、「磐境」は、神域との境を示すための岩石及び岩石で囲まれた祭祀場のことを意味しているとして区別されています。

◆写真 奈良県桜井市 檜原神社

定義-4 「石神(いしがみ)」とは?

この「石神」も古文献に現れます。

例えば、『出雲国風土記』に以下のような記述があります。

「嵬(いただき)の戴の西に石神あり。高さ1丈、周り1丈なり。往(みち)の側に小き石神百余許り在り。」

『播磨国風土記』にも以下のような記述があります。

「家嶋。人民(おほみたから)、家を作りて居めり。故れ、家嶋と号(なづ)く。竹・黒葛等生ふ。神嶋・伊刀嶋の東なり。神嶋と称ふ所以は、此の嶋の西の辺に石神在す。

この「石神」は、岩石を神そのものと捉えるもので、神が依りつく「磐座」とは別のものです。「磐座」は、神そのものではなく神が使う道具であり、祭事の装置を示します。しかし、祭祀の形式が残っている場合はともかく、どのように祭祀されているのか不明確な場合は、「石神」なのか「磐座」なのかの判断ができませんので、混同されて使用されている例も多く見られます。

◆写真 島根県出雲市 立石神社

定義-5 「神奈備(かむなび)」とは?

『出雲國造神賀詞』によると、

「大穴持命の和魂(にぎみたま)を八咫鏡に取り託けて倭大物主櫛嚴玉命と御名を称へて大御和(おほみわ)の神奈備に坐ませ、阿遅須伎高孫根命の御魂を葛木の鴨の神奈備に坐ませ、事代主命の御魂を宇奈提(うなで)に坐ませ、賀夜奈流美命の御魂を飛鳥の神奈備に坐ませて、皇御孫命の近き守神みと貢り置きて」

と、各地の「神奈備」が登場します。また『出雲国風土記』には、意宇郡の神名樋野、秋鹿郡の神名火山、楯縫郡の神名樋山、出雲郡の神名火山と4つの「かむなび山」が記載されています。このように、神奈備山は、出雲系の神々が住まう山として、取り扱われています。

「かむなび」の語源については、神の森説、神の山説、神隠山説、神蛇山説、神並山説など、諸説混沌としていますが、その意味は、神が宿る依り代を擁(よう)した領域、神の住まう場所、常世と現世の結界、禁足地など、つまり神域を示しています。磐座である岩石、神籬である樹木、滝や泉などは山の中にあるので、このような神域を「神奈備山」と総称しました。また、この神奈備山は、概して形の綺麗な三角形であることが多いのが特徴です。

大場磐雄は、神奈備型というのは三輪山のように平野の小山で集落とも接近し、親愛の情をこめてその恩恵に対して祭るもので、浅間型というのは富士山や赤城山のように、高山や火山の類で遠方からこれを遥拝し、その神霊を畏怖崇敬するもの、と神奈備を規定しています。

◆写真 奈良県桜井市 大神神社

■磐座の分類 磐座にはどんな種類がありますか?

分類-1 鳥居龍蔵の分類

鳥居龍蔵は、日本にまだ考古学という学問が無かった時代に人類学者として、台湾、中国、モンゴル、朝鮮、シベリア、そして日本各地を調査しました。

その調査の中で、巨石遺跡の探索も実施しました。特に、遼東半島の析木城(せきぼくじょう)で2基の支石墓(しせきぼ)を発見し、朝鮮半島の南部に伝播するにつれて、支石が低くなっていくことを解明しました。

そして、鳥居は、「磐座」に対して、海外の巨石文化論に基づいた分類を行ないました。

一本の立石を立てたものをメンヒル、数個の支石の上に天井石を乗せたものをドルメン、天井石を2枚以上乗せたものをツムルス、岩石を環状に並べたものをストーンサークルなどと分類しています。これは形態による分類です。

なぜ鳥居がこのような言葉を用いたかについては、人類学の先駆者でありイギリスへの留学経験のある坪井正五郎の影響を強く受けていると考えられます。

この鳥居の用法は、「磐座」を研究する人達に好んで使用されています。これは、支石墓とか環状列石というような考古学者の手垢がついた言葉より、ドルメンとかストーンサークルという言葉の方が、「磐座」の持つ魅力を表現するのに適しているからでしょう。

◆写真 韓国のドルメン

分類-2 大場磐雄、小野真一、藤本浩一の分類

■大場磐雄

鳥居龍蔵の門下の大場磐雄は、『磐座・磐境等の考古学的考察』や『祭祀遺蹟』の中で、石それ自身を神として崇拝の標的とする場合を「石神」、神霊の憑リ坐し給うと観じて敬仰する座石を「磐座」、石を並べて神域とするのが「磐境」と分類しています。

これは機能による分類です。特に、磐境について、何々磐座神社は『延喜式』に数多く存在するが、何々磐境神社は見られないことから、磐境は臨時的に作った一つの神聖な区域であろうと述べています。

■小野真一

小野真一氏は、大場磐雄に師事し、祭祀遺跡について研究されました。

『祭祀遺跡』の中で、古墳時代の祭祀遺跡の存在する場所を山麓、峠、平野、水中、海浜・島嶼(とうしょ)の5つに分類しています。これは祭祀遺跡の分類ですが、「磐座」の分類にも応用できるものです。

また、金谷克己氏が『古代祭祀遺構』の中で分類したものを修正して、古墳時代の祭祀遺構を敷石遺構、組石遺構、立石遺構、磐座遺構、祭祀土壙と分類しています。さらに、この中の磐座遺構は、巨石(岩)、大石(人頭大位)、円礫(小石)と分けています。これは、形態による分類です。

小野真一氏は、立石遺構はほとんど自然のものが多く石神として祀られたもの、磐座は横長・扁平のものが多く、自然に存在した巨石と人為的に安置したものがあるとも書いていますが、組石、立石、磐座の判別が明確ではありません。

■藤本浩一

藤本浩一氏は、関西を中心に「磐座」のフィールドワークをされた方ですが、『磐座紀行』の巻末の全国磐座一覧表で、約300もの「磐座」を現地調査し、「現状」、「神座」、「位置」、「信仰」の項目で分類しています。

「現状」は、神職常住・構築本格的な社、身舎一間以上の社、身舎一間以下の社、拝殿だけあって本殿を不詳、鳥居だけあって祠なし、仏をまつる堂宇、何もない岩だけの存在、の区別で、「磐座」と神社の関係を示しています。「神座」は、神体山・神奈備山など、岩・巨岩・石が群集している、巨岩約3メートル以上、岩1~3メートル、1メートル以下の石、神木とされている木、の区別で、「磐座」の形態を示しています。「位置」は、独立の山・山中に磐座がある、山地の部分的に張り出した端山、頂上部にある、中腹にある、山麓にある、約50メートル以下の小山、平坦地、その他・河畔・海辺など、の区別で、「磐座」の立地を示しています。「信仰」は、常に参拝者が絶えない社、比較的よく参拝される、祭礼・参拝もある、まれに参拝するものもある、信仰的な形跡は絶えている、の区別で、「磐座」の信仰程度を示しています。「磐座」を形態、機能、立地など総合的に分類しようとしたものです。

◆写真 兵庫県芦屋市 白山大神の磐座

分類-3 平津豊の分類

イワクラハンターを自称する平津豊が、イワクラ一つ一つを紹介するイワクラペディアの中で使用している分類方法です。

一つのイワクラに対して、岩石の名称、分類、信仰状況、岩石の形状、住所、緯度経度などを表記します。

この中の分類については、主に以下のように区別しています。

●磐座(狭義の磐座)●石神(広義のイワクラ)●岩石信仰(広義のイワクラ)●信仰設備(広義のイワクラ)●天文利用のための岩石遺構(広義のイワクラ●通信利用のための岩石遺構(広義のイワクラ)●石仏・摩崖仏(非イワクラ)●伝承岩石(非イワクラ)●奇岩(非イワクラ)●自然岩石(非イワクラ)●石造実用設備(非イワクラ)●石造芸術作品(非イワクラ)

この後説明する、イワクラ学に基づいて、祭祀されていない岩石遺構が含まれているのが特徴です。

◆写真 滋賀県大津市 日吉大社の金大巌

■イワクラ学の分類 磐座とイワクラの違いは何ですか?

イワクラ学の分類

2004年に創設されたイワクラ(磐座)学会における「いわくら」の定義は、「イワクラとは、縄文時代から古墳時代にかけて形成された巨石遺構をさす。その時代時代の人間が何らかの意図を持って、その目的や役割に合致するよう磐を人工的に組上げ、あるいは自然の磐そのものを活用したものと定義している。その中でも、特に神社のご神体となっているものを「磐座(いわくら)」「磐境(いわさか)」と呼んでいる。わざわざのカタカナ表記は共通名称としてイワクラ学会が提示していることである。」となっています。

これまで述べてきたように、「磐座」は『古事記』『日本書記』に登場することから、岩石信仰、岩石祭祀、神道の中で捉えられ、分類や研究が行なわれてきました。しかし、神社が祀っていない岩石や、考古学が祭祀跡と認めない岩石の中にも、人の手が加わったものや人々が特別視したものが数多くあります。

イワクラ学会は、このような岩石を研究対象に積極的に含めるために、新しくカタカナの「イワクラ」として定義しました。

エジプト、イギリス、南米などに存在した巨石文明が古代の日本にも存在したのではないか、という考えがイワクラ学会の根底にあります。

この壮大な考えに対して「磐座」という言葉では、あまりにも窮屈なので、神の依り代としての岩石や信仰対象としての岩石を「狭義のいわくら」として、漢字で「磐座」と表現し、人工的に組上げたり配置されたりした岩石を「広義のいわくら」として、カタカナで「イワクラ」と表現することにしました。この考えをベースに平津豊が発展させたのがイワクラ学です。

イワクラ学会が提唱する「磐座」と「イワクラ」の関係をもう少し説明するために、四象限マトリクスで考えてみます。縦軸に人の手が加わっているかいないか、横軸に祭祀されているかいないかをとって四象限に分けると、祭祀されていない自然の岩石(第三象限)は、ただの岩石です。学問としては地質学の研究対象です。祭祀されている自然の岩石(第四象限)は、「狭義のいわくら」つまり「磐座」であり、磐座信仰が行われ、代表的なものは神道の宗教施設として組み込まれている岩石です。学問としては民俗学の研究対象です。祭祀されていない人の手が加わった岩石(第二象限)は、「岩石遺構」であり、学問としては科学的アプローチをすべき対象です。信仰されている「磐座」の中にも人の手が加わっている岩石もあります(第一象限)。祭祀されているので「磐座」となりますが、人工の部分については科学的アプローチも必要です。「イワクラ」の定義としては、狭義の「磐座」と「岩石遺構」を含めて、第一象限、第二象限、第四象限を広義の「イワクラ」といいます。

このように岩石に対する科学的研究と民俗学的研究が、著者が提唱するイワクラ学です。

■磐座から神社へ変遷説 磐座と神社にはどのような関係がありますか?

平津豊は、由緒ある神社の元宮をたどっていくと、山の上の磐座に行き着くことが多いため、信仰は磐座から神社へと変遷していったという『磐座から神社へ変遷説』を主張しました。

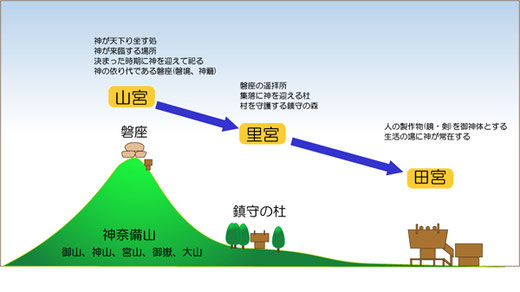

磐座から神社へ変遷説-1 山上磐座の前で祭祀を行なう時代

まず、自然崇拝によって、山そのものが崇拝対象となります。御山、神山、宮山、御嶽、大山などと呼ばれている山は全てそうです。

美しい形の神奈備(かむなび)山は特に重要視されました。そして、山の上や中腹にある岩石つまり磐座の前で祭祀が行なわれるようになります。このとき、重要な位置にある岩石や特徴的な形をした岩石が選ばれたことでしょう。太陽祭祀も行なわれていたと考えられますので、冬至の夕日が差し込む岩屋や、夏至の日の出が反射する岩石なども磐座に選ばれたと思います。磐座の上部や前面に小さな社を建てる場合もありました。これを山宮(やまみや)といいます。

奈良県山辺郡山添(やまぞえ)村吉田の岩尾神社は、その昔、神が降臨された際に持参されたと伝えられる巨石を崇拝している神社です。

急な階段を登りきると、標高290メートルの山の頂上には、男岩女岩と呼ばれる2つの巨石を中心に、たくさんの岩石がゴロゴロしています。東の男岩は特に大きく、表面に石英や長石で形成されたペグマタイトのラインが十字に走っている珍しい岩石です。2つの巨石の間に小さな祠を置いていますが、これは、後から便宜的に付け加えたもので、この神社のご神体は、男岩と女岩の磐座です。また、この岩尾神社では、子供たちが川原で拾ってきた石を参拝者が買い求めて神様に供える夏祭「石売り行事」が行なわれます。石に対して特別な思いを持っていたことがうかがえる神社です。

◆写真 奈良県山添村 岩尾神社

磐座から神社へ変遷説-2 山上の磐座より離れて麓に社を建てる時代

時代が下ると、生活の場が山から森に移り、山の麓から山上の磐座を遥拝するようになります。この場所が鎮守の杜(もり)です。また、稲作の広まりとともに、収穫を祈る祭り(春祭)と収穫に感謝する祭り(秋祭)が行なわれるようになると、春に山上の磐座から神が里に降りてきて田の神となり、秋に山に帰って山の神になると考えるようになります。そして、里に神を迎える社が建てられます。このとき、拝殿とは別に神の住居である本殿が設けられたと考えられます。これを里宮(さとみや)といいます。また、この頃に、神に名称を付けるという人格神祭祀も始まったのではないかと思います。

明治時代に山上の磐座から移動した神社があります。岡山県赤磐市石上の石上(いそのかみ)布都魂(ふつみたま)神社です。

石上布都魂神社の社殿から100メートル程の急な山道を登ると裏山の頂上に着きます。その山頂には、岩盤の上に岩が配置されている荘厳な磐座があります。明治に火災にあうまでは、この磐座の前に社殿が建っていましたが、明治以降は、山頂まで参拝するのが大変なので、山の中腹に現在の社殿を建てたということです。祭祀の場所が山頂の磐座から山の中腹に移動した例です。余談ですが、『古事記』に、素盞嗚(すさのお)命が、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、大蛇の尾から天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を取り出し、その剣が天皇の三種の神器の一つである草薙剣(くさなぎのつるぎ)となる有名な話が書かれていますが、『日本書紀』には、「一書に曰(い)はく」として「其の素盞嗚尊の、蛇を断(き)りたまへる剣は、今吉備(きび)の神部(かむとものを)の許(ところ)に在り」と書いてあります。この吉備の神部が、石上布都魂神社です。宮司のお話では、崇神天皇の御代に疫病が流行り、霊剣が備前の石上布都魂神社に在ることを知った天皇が、霊剣を大和に移されて、疫病をしずめたそうです。つまり、天理の石上(いそのかみ)神社は、この石上布都魂神社の神剣を移した先ということになります。

◆写真 岡山県赤磐市 石上布都魂神の磐座

磐座から神社へ変遷説-3 人が多く住む場所に神社を建てる時代

さらに時代が下ると、人々は山里から平地に生活の場を移し、それにつれて祭祀の場も山の麓から離れます。人々が生活している平地に神社が建てられ、生活の場に神が常に存在することになります。これを田宮(たみや)といいます。神話の形成と人格神の確立により自然崇拝や磐座信仰は薄れていき、神の依代として、人の製作物である鏡や剣が本殿に置かれ、御神体となります。神社の社殿は、鎌倉時代頃から立派になっていきますが、祭祀の本質は変貌していったのです。

兵庫県西宮市大社町の廣田神社は式内社であり、神功皇后にまつわる神社です。『日本書紀』には、神功皇后が反乱にあって船が進まなくなったときに、広田に天照大神の荒魂、生田に稚日女、長田に事代主、住吉に住吉三神を祀ったと書かれています。廣田神社は、町の中にある田宮ですので神社の境内に磐座は存在しません。現在の廣田神社は、甲(かぶと)山山麓の高隈原(たかくまはら)に鎮座していましたが、後に御手洗川のほとりに遷座。さらに水害のため1724年に現在の地に遷座しました。高隈原がどこであるかの記録は残っていませんが、著者は、磐座が数多く残る目神(めがみ)山付近ではないかと考えています。さらに、六甲(ろっこう)山の頂上に巨大な磐座を祀る六甲(ろっこう)比命(ひめ)神社があります。この地域には、務古水門(むこのみなと)、武庫川(むこがわ)、向(むか)つ峰、向(むか)つ國などの記録が残っており、ムコまたはムカツと呼ばれた地でした。したがって六甲比命もムコ姫・ムカツ姫であったと考えられます。この六甲比命神社に祀られるムカツ姫について、ホツマツタヱの研究者である大江幸久氏は、瀬織津姫(せおりつひめ)であるとの興味深い説を展開されています。瀬織津姫は、罪や穢れを流す神として大祓詞にしか登場しない神ですが、ホツマツタヱでは、サクナダリ・セオリツ姫ホノコとして登場し、天照大神が姫の前に立たれて正室として迎え入れたことにより、天下(あまさが)る日前(ひのまえに)向津姫(むかつひめ)と呼ばれました。この場合、天照大神は男神です。後世に天照大神を女神としたことにより、矛盾が生じ、瀬織津姫は隠されてしまったといいます。そして、廣田神社のご祭神は、撞賢木(つきさかき)厳之御魂(いつのみたま)天疎(あまさかる)向津媛(むかつひめ)命という名前で、ムカツ姫なのです。現在の廣田神社では、天照大神の荒御魂(あらみたま)と説明されていますが、戦前の廣田神社の由緒書きには、瀬織津姫(せおりつひめ)が主祭神だと書かれていたようです。したがって、六甲山上の標高860メートルの六甲比命神社の磐座が山宮で、標高200メートルの目神山の高隈原が里宮であり、標高30メートルの廣田神社が田宮と考えられますが、現在の廣田神社からは、里宮も山宮も辿ることができなくなっています。

◆写真 兵庫県西宮市 広田神社

磐座から神社へ変遷説-4 山の中の磐座が忘れ去られる時代

神社が田宮に建てられると、昔に山の磐座を祭祀していたという記憶はだんだん薄れていき、山の中の磐座は、忘れ去られたのです。山と人々の生活の場が近く、今でも山と深く関わりあっている場所、例えば奈良県の山添村などでは、今でも多くの神社に磐座が御神体として祀られています。また、山の上にある磐座を山宮として祭祀を続けている神社や、境内に磐座のある神社などもありますが、全国に約八万社あるといわれる神社のうち磐座祭祀が残っているのは少数派です。磐座が本来の御神体であったことは忘れられてしまい、その磐座がどこにあったのかもわからなくなってしまったのです。祭祀されていない磐座を訪れると、岩石の周りは木々が生茂り、岩の表面は蔓に覆われています。このまま放置すると、木の根が岩を割って、磐座を崩してしまうことでしょう。また、古代の祭祀場であったことが忘れられ、その土地が宅地開発される例も数多く見られます。そのとき、磐座はただの岩として、破壊されてしまうのです。

例えば、兵庫県淡路市東山寺奥の院の磐座などは、磐座信仰の場所に仏教が上書きした所のようですが、既に人の訪れる様子はなく、蔓に覆われて全体像が見えなくなっています。菱形の岩がはめてあったり、八面体の岩が据えてあったりと、非常に特徴のある磐座群なので、木々の伐採を行なって保存したいものです。また、兵庫県神戸市目神山は住宅地となっていますが、元は磐座が数多くあった場所で、宅地開発されるときに、たくさんの磐座が破壊されてしまいました。一方、六甲八光会の磐座など、一部の磐座は今でも宅地の中に残っています。しかし、これらの磐座も宅地の持ち主が代わると壊される可能性が高く、非常に心配です。

◆写真 兵庫県淡路市 東山寺奥の院の磐座

磐座から神社へ変遷説-5 まとめ

古代の日本では、山そのものが神、海そのものが神、あるいは岬、あるいは森、あるいは石そのものが神でした。神の世界とは、この世に存在するものの総称であり、すべてのものの中に霊魂が宿っていると考えました。森羅万象が神の体現であり、生命は神の分霊と考えられ、人間もまた神のある景色の一部でした。これは神道の八百万(やおよろず)の神々という考えにつながっていきます。自然崇拝によって、山そのものが崇拝対象となります。そして、山の上や中腹にある岩石つまり磐座の前で祭祀が行なわれるようになります。このとき、重要な位置にある岩石や特徴的な形をした岩石が選ばれたことでしょう。太陽祭祀も行なわれていたと考えられますので、冬至の夕日が差し込む岩屋や、夏至の日の出が反射する岩石なども磐座に選ばれたと思います。磐座の上部や前面に小さな社を建てる場合もありました。これを山宮といいます。時代が下ると、生活の場が山から森に移り、山の麓から山上の磐座を遥拝するようになります。この場所が鎮守の杜(もり)です。また、稲作の広まりとともに、収穫を祈る祭り(春祭)と収穫に感謝する祭り(秋祭)が行なわれるようになると、春に山上の磐座から神が里に降りてきて田の神となり、秋に山に帰って山の神になると考えるようになります。そして、里に神を迎える社が建てられます。これを里宮といいます。また、この頃に、神に名称を付けるという人格神祭祀も始まったのではないかと思います。さらに時代が下ると、人々は山里から平地に生活の場を移し、それにつれて祭祀の場も山の麓から離れます。人々が生活している平地に神社が建てられ、生活の場に神が常に存在することになります。これを田宮といいます。神話の形成と人格神の確立により自然崇拝や磐座信仰は薄れていき、神の依代として、人の製作物である鏡や剣が本殿に置かれ、御神体となります。神社の社殿は、鎌倉時代頃から、立派になっていきますが、祭祀の本質は変貌していったのです。

#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #神社 #神道 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #磐座から神社へ変遷説 #山宮 #里宮 #田宮#神籬 #石神 #磐境 #神奈備 #メンヒル #ドルメン #ツムルス #ストーンサークル #環状列石