出雲の磐座と神事

本論文・レポートの著作権は平津豊にあります。リンクおよびシェアは自由ですが、文章や画像を複製することは禁止します。最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

〇2018年1月3日に平津豊のミステリースポットに掲載していた論文を、2025年6月20日に平津豊のイワクラ研究サイトに転載。

はじめに

2015年10月18日と19日に2日間に渡って行われたイワクラ学会の出雲イワクラツアーは、イワクラ学会員の須田郡司氏の的確なコーディネートと、荒神谷博物館の平野芳英氏と前田みのり氏の詳しい説明により、非常に内容の濃いものになった。

そのツアーで訪れた磐座を紹介しながら出雲の神事について考察する。

命主社

天照大神は、大国主神に国を譲るように、天菩比(あめのほひ)神を出雲に使わしたが3年帰らず、天若日子(あめのわかひこ)を遣わすが8年帰らず、とうとう、天鳥船(あめのとりふね)神と建御雷(たけみかづち)神を遣わして出雲に迫った。大国主の息子である八重言代主(やえことしろぬし)神は入水自殺し、もう一人の息子である建御名方(たけみなかた)神は力比べに負けて諏訪へ逃げた。大国主神は、天つ神の御子と同じような壮大な宮殿を造ってくれることを条件に国を譲った。

これは、みなさんご存知の『古事記』における出雲の国譲りの話である。

【国譲りの話し合いが行なわれたと伝わる屏風岩】Photograph 2015.10.18

この国譲り以来、天菩比神を祖神とする出雲国造(こくそう)が大国主神を祭祀してきたが、室町時代に相続争いがおこる。

54代国造の孝時は、六郎貞孝に国造職を譲るつもりでいたが、孝時の母の覚日尼が病気がちな三郎清孝を哀れんで、一時的に三郎に継がせるように進言し、三郎に譲った。しかし、三郎は職務を全うできず、五郎孝宗を国造代理にし、そのうち五郎に国造を譲ってしまった。これによって、五郎孝宗と六郎貞孝の間で争いがおこる。この争いは、両者とも国造56代を称し、併立することで決着した(1343年)。五郎孝宗は「千家」の姓を名乗り、六郎貞孝は「北島」の姓を名乗り、隔月交代で出雲大社に奉仕することになった。

明治に日本全国の神社は大きく形を変えるが、出雲大社も明治政府の介入を受けた。

社教分離令(神官教導職分離令)で神社の宗教活動一切が禁止されたとき、千家尊福によって「出雲大社教」が、北島脩孝によって「出雲教」が設立された。さらに政府の介入は続き、脩孝国造は吉備津神社宮司に転勤を命ぜられ、千家尊福氏が出雲大社宮司に任命される。これ以後、千家国造家が出雲大社の祭祀を行なっているのである。

しかし、なぜか北島家は、現在も地元の大社町の人々の崇敬を集めているようである。

このように因縁を持った北島家と千家家が一緒にお祭りを行なう特別な場所がある。

出雲大社の東200メートルの所に鎮座する命主社(いのちぬしのやしろ)である。

【命主社】Photograph 2015.10.18

命主社 出雲大社摂社

神魂伊能知奴志神社(かむたまいのちぬしのやしろ) 命主社(いのちぬしのやしろ)

御祭神 神皇産霊神(かみむすひのかみ)

由緒

神皇産霊神は天地万物の根本となられ、大國主大神が危難に遭われた際にはお護りされ国造りの大業を助成せられた神です。元旦の朝には出雲大社の大御祭りに引き続き國造り以下 神職参向の許、厳かに祭典が斎行されます。

祭日 一月一日 十一月七日 ―立看板より

この神皇産霊神は、天地開闢の時、最初に生まれた造化三神の一柱であり、『古事記』には、八十神が兄弟の大穴牟遲(おほなむぢ)神に嫉妬し、赤猪を追い込むから大穴牟遲神に山の下で待てと言って、真っ赤に焼けた大石を落として、大穴牟遲神を殺した。神産巣日之命は、蚶貝比売(きさかいひめ)、蛤貝比売(うむかいひめ)を遣わして大穴牟遲神を蘇らせた。と書いてある。

【赤猪岩神社 大国主が抱いて絶命した赤猪岩が封印されている場所】Photograph 2015.09.22

ここでの大穴牟遲神は大国主神のこととされており、大国主神の命の恩人なので、出雲大社の摂社の命主社として祀られているのであろうが、これだけではなく、『古事記』『日本書記』では、神皇産霊神は、高皇産霊(たかみむすひ)神と対比して現れる。高皇産霊は男神で天孫軍の司令官として描かれているが、神皇産霊神は大国主を慈悲で救済する女神として描かれている。天津神の最高神としての高皇産霊に対し、国津神の最高神としての神産巣日を国津神の中心である出雲が大事にしているのは当然のことである。

また、寛文の造替にあたってこの神社の裏の大石を石材として切り出したところ、下から銅戈(どうか)と硬玉製勾玉(こうぎょくせいまがたま)が発見された。戈と勾玉が同じ場所から出土するのは他にはないことだそうだ。

命主社の直ぐ裏に、真名井遺跡という看板が立てられた場所がある。ここから銅戈と勾玉が出土したということであろうか。今は荒神さんが祀られている。

11月初旬の命主社例大祭前になると、16メートルもの長さの縄を荒神さんの横のもみの木に巻き付けて蛇縄が作られる。

【真名井遺跡】Photograph 2015.10.18

普通の参拝者はここで引き返すが、実はこの奥に磐座が鎮座している。

須田郡司氏が氏子に許可を取っていただき、イワクラ学会員として見学させてもらった。

幅5メートル程の三角形の磐座が鎮座している。この磐座には矢穴があり、築城時代に割ろうとした形跡が残っている。

【命主社のイワクラ】Photograph 2015.10.18

また、このあたりで、真菰(まこも)神事が行なわれる。この神事は、出雲森と御手洗井の道筋に真菰と立砂を置いて、国造がこの上を歩くという珍しいもので、参拝者は競ってこの真菰を持って帰る。国造が神と同様に扱われていることがよくわかる。

塩搔島

この他にも、出雲大社には古い祭祀が残っている。その一つに旧暦7月4日(現在は8月14日)の深夜に行なわれる見逃げ神事と翌日に行なわれる爪剥祭(つまむぎさい)がある。祭の夜、大社の門は全て開け放たれる。数日前から大社に伝わる燧臼と燧杵で鑚り出した火で調理したものしか食さず、稲佐の浜で身を潔めた禰宜が、狩衣に青竹と火縄筒を持って神幸する。まず湊社と赤人社に詣でる。湊社の御祭神は、櫛八玉(くしやたまの)神で大社の社家である別火(べっか)氏の祖神である。その後、塩搔島(しおかきしま)で塩を搔いて、帰路につく。このとき、禰宜の後ろを大国主神がついて御神幸されていると言われている。非常に重要な神事で、前日に禰宜によって「道見」と呼ばれる下見も行なわれる。また、この神幸は人に会ってはならず、もし誰かに出くわすと、最初からやり直さなければならない。したがって、この夜は、大社町の人々は外出せずに物忌みを行なうのである。

【塩搔島】Photograph 2015.10.18

【塩搔島】Photograph 2015.10.18

この塩搔島も祭祀をする岩であるので、磐座と考えて良い。もちろん昔は海の中の島であった。

さて、この大事な神事に出雲国造はどうしているのであろう、実はこの神事の間、国造は大社を出て、一族の家で一泊するのである(現在は夜に帰っている)。

そして翌日、塩搔島で採取した塩をはじめ根付稲穂、瓜、茄子、根芋、大角豆、御水の7種の神饌を供えた神事が行なわれる。

この不思議な神事について、千家尊統氏は、見逃げ神事とは、ミカワリの転訛で、身が変わることすなわち潔斎を意味し、爪剥祭とは、タマムキの転訛で、魂迎えを意味すると説明している。

しかし、私は、この説には納得できない。見逃げ神事では、大国主が出現するのを怖れて国造が大社を逃げ出している姿そのものではないだろうか、また爪剥祭は、文字通り爪を剥がされたことを伝えた神事ではないだろうか、

大正時代の『懐橘談』には、「別火という神官が本殿の鍵を守る役に就いている。その別火は、大国主の神を背負って、大社の内外を歩くと云う。信じがたいことである。それで人々は恐れて門戸を閉じてその夜は外に出ない。もし出て神に会えば、たちまち死ぬと云い広められている。」と記載されている。

爪を剥がされたのは出雲国造つまりアメノホヒなのだろうか、それともオオクニヌシなのだろうか。出雲は、謎に包まれている。

稲佐の浜

イワクラ学会で稲佐の浜を訪れたとき、目の前に1本の立石が現れ、引き寄せられるようにその立石に向かっていた。

学会員たちは、興味津々で、これは何だと、いろいろと議論したが、時間の都合で詳しい調査もできずに立ち去った。

船をつなぎとめるための舫い杭なのか、それとも祭祀に関係のある石なのか、根元を掘って、周りの石との関係を調べれば人工のものかどうか判明できると思うが、それもできなかった。

後日、地元の人から1933年に大社の港を作るときに設置された記念碑という話があると聞いた。

1本の立石が周りとは異質に立っている姿から、人工的に建てられたものであるという考えは一致する。しかし、問題は建てられた時期と目的である。立石は、いびつな形をしていて記念碑らしくない。また記念碑ならば表面に銘が彫られていてもいいはずだが、何も文字は彫られていない。さらに、当時は海の中に立っていたわけで、記念碑を海の中に建てるのも違和感がある。

この岩に関する情報があれば教えていただきたい。

【稲佐の浜の立石】Photograph 2015.10.18

【稲佐の浜の立石】Photograph 2015.10.18

さて、稲佐の浜は、『出雲風土記』の国引き神話、『古事記』の国譲り神話の舞台であり、その浜で一番目立つのは、弁天島である。

昭和60年頃には、この島は海の中にあったが、現在は砂が堆積して島まで歩いて行くことができる。

神仏習合時代には、弁財天が祀られていたが、現在は、沖御前神社に豊玉毘古命(とよたまひこのみこと)が祀られている。豊玉毘古は豊玉姫の父親で、綿津見神(わたつみのかみ)、つまり山幸彦が訪れた海宮の王である。

弁天島の南東には祭壇石と思われる岩石があるが、ここに立って弁天島の鳥居を望む方向は295度で、ほぼ夏至の日の入りラインとなる。夏至の日には、弁天島は夕日を背にして浮かびあがることだろう。

この島も、大きなイワクラと考えられる。

また、須田郡司氏が、2015年4月に「クジラ島祭り」として、稲佐の浜からクジラ島という岩礁を掘り出すイベントを開催されたが、このクジラ島と弁天島の関係も研究する価値があると思う。

【弁天島】Photograph 2015.10.18

【弁天島】Photograph 2015.10.18

【弁天島の祭壇石】Photograph 2015.10.18

全国で神送りの風が吹いた後、出雲大社では、全国から神々が集う神在祭(かみありさい)が行われ、稲佐の浜が重要な神事の場所となる。まず神在祭の前夜の旧暦10月10日(2015年は11月21日)稲佐の浜にたいまつが焚かれ、注連縄が張り巡らされた斎場の中に神籬(ひもろぎ)が立てられ、神々を迎える神迎神事(かみむかえしんじ)が行われる。この後、「上の宮」で、縁結びや来年の収穫など諸事についての神議りが行われ、神々は「十九社(じゅうくしゃ)」で休まれる。この祭事期間、旧暦10月11日から17日、地元の人々は、神々の邪魔をしないように、音をたてずに、ひたすら静粛を保つことになる。

旧暦10月17日(2015年は11月28日)には、神等去出祭(からさでさい)が行われる。十九社の神籬が絹垣に囲まれて拝殿に移動され、神職の「お立ち、お立ち」との発声によって神々は神籬を離れ出雲大社を去られるのである。

これらの神事は、出雲大社において最も有名な神事にもかかわらず、一般には非公開で、その仔細は謎に包まれている。

神迎神事の稲佐の浜には、大勢の人が集まるが、神事の場所には近づけず、暗闇の中、何が行われているかはわからない。

北島家に招待されて神迎神事を間近に見られた先輩の話を紹介すると。

稲佐の浜で、真っ暗闇の中、一列に並んだ神職から「オー」という警蹕(けいひつ)が発せられると、大きな波がおこり、その波にのってセグロウミヘビが浜に打ち上げられる。それをゴム手袋を付けた神職が捕まえるそうである。神職の声に答えてウミヘビがやってくる、この光景を見たら神の存在を信じざるを得ないと言う。

ウミヘビは十九社で一週間、生き続ける。神等去出祭で、このウミヘビの首にコヨリを付けて万九千神社(まんくせんじんじゃ)から斐伊川へ放すと、ウミヘビは一直線に海に帰っていくそうである。これが「竜蛇(りゅうじゃ)さま」である。

「この時に、海を光(てら)して依り来る神ありき。その神の言りたまひしく、「よく我が前を治めば、吾能く共與(とも)に相作り成さむ。若し然らずは國成り難(がた)けむ。」とのりたまひき」ここに大国主神曰(まを)ししく、「然らば治める奉る状(さま)は奈何(いか)にぞ。」とまをしたまへば、「吾をぱ倭の青垣の東の山の上に拝(いつ)き奉れ。」と答え言りたまひき。こは御諸山の上に坐す神なり。」 -『古事記』よりー

外洋性のセグロウミヘビが稲佐の浜に打ちあがるだけでも珍しいことなのに、決まった日にそれが起るのは不思議なことである。この話が本当であるなら、まさに神秘の神事である。

ちなみに、出雲大社をはじめ出雲の神社の神紋は、ほとんど六角の亀甲紋で、これは亀をあらわしたものではなく、セグロウミヘビの模様に由来している。

なぜ、出雲がこのセグロウミヘビを重視するのか、それは、セグロウミヘビがインド洋に生息していることと無関係ではないと考えている。

後述する出雲の口伝によると、出雲神族はインドから渡来したクナト神であると伝わる。出雲にとってセグロウミヘビは、出身ルーツから長い旅をして訪問する祖神なのではないだろうか。

御陵神社

日御崎と鷺浦をむすぶ23号線沿いにある御陵神社は、この道路が通る以前から山の神、ミサキボウ、ミサキボ、ミサキブロなどと呼ばれていたところである。岬にある墓ということだろうか?。この場所について詳細なことはわかっていない。

20メートル以上もありそうな巨大な岩盤がそびえ立っている。岩盤の一箇所が割れていて、その前に小さな祠が置かれている。この割れ目の方向は190度であったが、何か意味があるのかもしれない。また、社殿は建てられておらず、古代からの磐座信仰の形式がそのまま残っている場所である。

1年に1度、鷺浦の伊那西波岐(いなせはぎ)神社の神主がお祭りを行なうそうである。

【御陵神社 山の神の磐座】Photograph 2015.10.18

【御陵神社 山の神の磐座】Photograph 2015.10.18

伊奈西波岐神社

伊奈西波岐(いなせはぎ)神社は、23号線をさらに進んだ、鷺浦という小さな漁村に鎮座する。

延喜式の同社大穴持伊那西波伎神社に比定されている神社で、ご祭神は稻背脛命(いなせはぎのみこと)である。

『日本書記』の出雲国譲り神話において、「熊野の諸手船(亦の名は天鴿船)を以って、使者稻背脛を載せて遣りつ。」と登場し、大己貴神が息子の事代主命の意見を聞くために遣わした使者が稲背脛である。

『古事記』では、「故ここに天鳥船神を遣はして」と書かれており、熊野の諸手船・天鴿船・天鳥船と呼ばれる船に乗った使者が稻背脛命ということになる。

事代主に否(いな)か諾(せ)を問うたということから「いなせ」という名前なのかもしれない。

神社の看板によると、稻背脛命は、天穂日命(あめのほひのみこと)の子供である天夷鳥命(あめのひなとりのみこと)であると説明されている。

また、この看板によると、八千矛神、稲羽白兎神、稲羽八上比売神という白兎神話に関係する神々が合祀されている。これは、この地域が「鵜峠(うど)」と「鷺浦(さぎうら)」を合わせて、「鵜鷺(うさぎ)地区と呼ばれていることからの後づけのような気がするがどうだろうか。

【伊奈西波岐神社】Photograph 2015.10.18

天夷鳥命を祀る神社としては、雲南市の飯石神社がある。天夷鳥命の別名は伊毘志都幣(いいしつへの)命であり、例祭には出雲国造が訪れる神社であり、磐座を祀っている。

【飯石神社】Photograph 2016.03.20

さて、この鷺浦の湾内にある柏島という島の神事について、荒神谷博物館の平野副館長が丁寧に説明してくれた。

7月31日の祭りの夕方、大漁旗を掲げた船が柏島へ向かい、島に着くと若者が島の頂上の神社まで駆け上り、供え物をささげて、祭祀を行なうそうである。

島は岩肌が露出しており、柏島大権現を祀った頂上の神社は、磐座かもしれない。

そして、この柏島と伊奈西波岐神社は、出雲大社の真北に当たる。出雲大社の裏の山道を直線距離で4キロメートル走ると日本海に出る。そこには柏島と伊奈西波岐がある。この位置関係は重要である。

鷺浦の漁港の入り口に港を守るように浮かぶ柏島であるが、鷺浦の漁師が漁に出るときは必ず船上からこの島を礼拝する。まさに、これが日本の原風景である。

【柏島】Photograph 2015.10.18

稲目洞窟

鷺浦からさらに23号線を東に進むと、宙に浮いた道路から見下ろす形で巨大な洞窟が現れる。稲目(いのめ)洞窟である。幅約30メートル、高さ約12メートル、奥行き約30メートルの穴は、ぽっかりと口をあけていて恐ろしさすら感じる。

【稲目洞窟】Photograph 2015.10.18

『出雲国風土記』に以下のような記述がある。

即、北海浜有礒。名脳礒。高一丈許。上生松、蕪至礒。邑人之朝夕如往来、又木枝人之、如攀引。自礒西方有窟戸、高広各6尺許。窟内在穴。人不得入、不知深浅也。夢至此処礒窟之浜者必死。故俗人、自古至今、号黄泉之坂黄泉之穴也。

(書き下し文)

すなはち、北の海の浜に磯あり。名は脳磯(なづきのいそ)という。高さ一丈ばかりなり。上に生(お)ふる松、蕪(しげ)りて磯にいたる。邑人(むらびと)の朝夕に往来(ゆきかよ)へるごとく、又、木の枝は人の攀ぢ引れるがごとし。磯より西の方のに窟戸(いはやど)は、高さ広さ各(おのおの)六尺ばかりなり。窟の内に穴在り。人(ひと)入ること得ず、深き浅きを知らず。夢に此処の磯の窟の辺に至らば必ず死ぬ。故れ、俗人、古(いにしえ)より今に至るまで、黄泉(よみ)の坂・黄泉の穴と号(い)ふ。

この洞窟が稲目洞窟だと考えられている。人が入ってはいけない穴で、底がわからず、夢に出てくれば死ぬという黄泉の穴である。

1948年の船揚場の工事中に、この洞窟の堆積層の中から、屈葬や伸展葬された13体以上の人骨が見つかっている。もちろん、黄泉の穴を覗いて死に至った人ではない。この場所からは、縄文時代から古墳時代の土器、木器、貝類、鳥獣魚骨、稲もみ、木の実、海藻も見つかっているので、この洞窟は、生活の場であったと考えられる。

さて、出雲大社の裏の山道を北に向かって進み、真直ぐに行くと鷺浦の柏島へ、少し東に曲がるとこの稲目洞窟に至り、この稲目洞窟も出雲大社の北に位置しているといえる。厳密には、出雲大社から真北に柏島、真北から30度東に稲目洞窟という位置関係である。

黄泉の国への入口としては、東出雲の黄泉比良坂(よもつひらさか)が有名であるが、この稲目洞窟の存在も黄泉の国への入口にふさわしい位置にある。

また、『出雲国風土記』に書かれている洞窟は、鷺浦の洞窟との説もある。そちらは、船でしか近づけない場所にあり、もっと気味の悪い洞窟だそうだ。

後述する『出雲の口伝』によると、天の穂日の一族の天夷鳥(稻背脛)と徐福が共同して、事代主を粟島の裏の洞窟に、八千矛(大国主)を稲目洞窟に幽閉したと伝わる。

立石神社

出雲市板浦町に、「たていわさん」と呼ばれ、大切に守られている立石(たていわ)神社がある。この神社の氏子の半数は「立石」という姓だそうだ。大正期まで社殿が建っていたようだが、今は社殿はない。

しめ縄だけで結界された木の間をくぐると、巨大な岩石の前に御幣が立てられており、古代の祭祀場がそのまま残っている。

高さ12メートル、幅26メートルもの巨石は、3つに分かれている。

『雲陽誌』には「山の神」として紹介されているが、この磐座で、祈祷した御幣を持って雲見峠まで行くと、必ず雨が降ったと伝わる雨乞いの神である。

【立石神社】Photograph 2015.10.18

【立石神社】Photograph 2015.10.18

御祭神は、多伎都比古命(たきつひこのみこと)である。多伎都比古命について、『出雲国風土記』には、以下のように書かれている。

神名樋山。郡家東北六里一百六十歩。高一百廿丈五尺、周廿一里一百八十歩。嵬西在石神。高一丈、周一丈。往側在小石神百余許。古老伝云、阿遅須枳高日子命之后、天御梶日女命、来坐多具村、産給多伎都比古命。尓時、教詔、汝命之御祖之而泣。欲生、此處宜也。所謂石神者、即是、多伎都比古命之御託。当旱乞雨時、必令零也。」

「(書き下し文) 神名樋山(かむなびやま)、郡家(こほりのみやけ)の東北六里一百六十歩なり。高さ一百廿丈五尺、周りは廿一里一百八十歩なり。嵬(いただき)の西に石神あり。高さ一丈、周り一丈なり、往(みち)の側(ほとり)に小(ちいさ)き石神百余(ひゃくあまり)許(ばか)り在り。古老(ふるきおきな)伝(つた)へて云(い)はく、阿遅須枳高日子命(あじすきたかひこのみこと)の后(きさき)、天御梶日女命(あめのみかぢひめのみこと)、多具(たぐ)の村に来坐(きま)して、多伎都比古命(たきつひこのみこと)を産み給(たま)ひき。その時 教(さと)し詔(の)りたまはく、「汝(な)が命の御祖(みおや)の而(ごと)く泣きたまへ。生(う)きむと欲(おもほ)さば、此処(ここ)宜(え)し」とのたまひき。謂(い)はゆる石神は、すなはち是(こ)れ、多伎都比古命の御託(みつきもの)なり。旱(ひでり)に当(あた)りて雨を乞(こ)ふ時は、必ず零(ふ)らしめたまふ。

阿遅須枳高日子命の后である天御梶日女命が多具の村で産んだ子供が多伎都比古命であると記載されている。つまり大国主命の孫である。そして雨乞いの神であるとも書かれている。

ちなみに、この『出雲国風土記』に登場する石神は、出雲市多久町の大船山の烏帽子岩とする説が有力であるが、大船山の真北1.8キロメートルの所に位置するこの立石も深い関係があると考えられる。

立石神社から南東800メートルの位置に老母石(おぼいし)神社がある。立石神社の御祭神である多伎都比古命(たきつひこのみこと)の姥(うば)を祀った所といわれている。

鳥居も社殿も何もない広場に、地面に埋まった1メートルほどの小さな石と、少ししっかりした木の柵で囲まれた石が祀られている。2つの石は陰陽の対になっているとか、小さいほうが老母石であるとか言われているが、詳しいことはわからない。

この場所は、主要道路の三叉路になっているので、賽の神としての磐座信仰であったのではないだろうか。

【老母石神社の磐座】Photograph 2015.10.18

【老母石神社の磐座】Photograph 2015.10.18

また、私が注目したのは、磐座を囲んでいる角石に盃状穴(はいじょうけつ)が数多くみられることである。

盃状穴は、石を少しずつ削って窪みを作ったもので、再生や不滅の信仰として世界中で見られる。日本では縄文時代から磐座に彫られていたものが、古墳時代に棺に彫られるようになり、昭和初期まで神社の手水石や灯篭等に彫る事が続いていた。子孫繁栄や死者蘇生を願ったものと考えられている。

磐座を囲んでいる角石は、そう古いものではないので、つい最近までここで盃状穴信仰が続いていたのではないだろうか。

【老母石神社の盃状穴】Photograph 2015.10.18

女夫岩

島根県松江市宍道町にあるこの女夫岩(めおといわ)は、二つの巨石からなり、地元で信仰の対象として「女夫岩(めおと)さん」とも「宍岩(ししいわ)さん」とも呼ばれている。巨石の大きさは、北側のものが長さ9メートル、幅2.5メートル、高さ4メートル以上、南側のものが長さ6メートル、幅3メートル、高さ4.5メートル以上の巨石である。

【女夫岩】Photograph 2015.10.18

【女夫岩の上部】Photograph 2015.10.18

この場所は、宍道町佐々布の大森神社の旧社地との伝承もあり、大森神社は、大穴牟遅(おおなむち)をご祭神とする神社である。

『出雲国風土記』に次のような記述がある。

宍道の郷、郡家の正西卅七里なり。天の下造らしし大神の命の追ひ給へる猪の像、南の山に二つあり。一つは長さ二丈七尺、高さ一丈、周り五丈七尺。一つは長さ二丈五尺、高さ八尺、周り四丈一尺なり。猪を追ふ犬の像は、長さ一丈、長さ四尺、周り一丈九尺なり。その形石と為れど、猪と犬に異なることなし。今に至るも猶ほ在り。故れ、宍道と云ふ。

大国主が犬を使って猪狩りをしていた。その犬と二匹の猪が石となって南の山に残っている。その故事より、この地を猪の道=シシジ=宍道と呼ぶようになったという内容で、地名説話となっている。

この2匹の猪石が女夫岩であると言われている。

猪石のもう一つの候補が石宮神社である。

女夫岩から北東に2キロメートル離れた場所に鎮座する石宮神社は、大穴牟遅神を御祭神とする神社で、延喜式の宍道神社に比定される古社である。

この石宮神社の御神体は、社殿背後の犬石であり、鳥居の両脇にある2つの巨石が猪石と伝わっている。

【石宮神社の猪石】Photograph 2015.10.18

【石宮神社の犬石】Photograph 2015.10.18

伎比佐の大岩

2015年10月に行なわれたイワクラ学会のツアーのハイライトは、伎比佐(きひさ)の大岩であった。

その磐座は、仏経山の中腹に鎮座している。仏経山は、戦国時代に尼子経久が、この山に12の寺を建てて尼子家の安泰を祈り、仏経山と称したが、もともとは出雲に4つあるカムナビ山の一つ、「神名火山」という神の山である。

『出雲国風土記』に、次のように書かれている。

神名火山。郡家東南三里一百五十歩。高一百七十五丈、周一十五里六十歩。曽支能夜社坐、伎比佐加美高日子命社、即在此山嶺。故云神名火山。

(書き下し文)

曽支能夜の社に鎮座しておられる伎比佐加美高日子命(きひさかみたかひこのみこと)の社がこの山の嶺にある。だから神名火山という。

10年前に、地元の有志が石神伝承を確かめるために山に分け入り、この伎比佐の大岩を発見し、祭祀を復活させたそうである。

磐座までの山道は熊笹が背丈まで生い茂る場所などがあり、立ち入りにくい場所であるが、今回は、私たちのために、地元の人々が磐座までの山道の下草を刈ってくれていた。

尾根道には、一見してイワクラとわかる亀の形をした岩がある。岡本静雄氏は、頭を北にして足が東西を向いている方位石ではないかと解析された。

【伎比佐の大岩へ向う山道にある方位石】Photograph 2015.10.19

目的の伎比佐の大岩は存在感があり、シンボルとしては申し分のないものであった。また、いつの時代のものかわからないが、武部正俊氏が、この大岩の岩陰で火を焚いた跡を見つけられた。しかし、注目すべきは、この大岩ではなく、ここの場所である。岩だらけの場所で、いたるところに祭祀跡と思われる場所がある。

【伎比佐の大岩】Photograph 2015.10.19

このような場所に来ると、イワクラ学会員は、それぞれ探索を始める。須田郡司氏と武部正俊氏は、滝の元を見るために険しい山を登って行き、柳原輝明氏は全体の配置を確認され、白石の鼻巨石群調査委員会の篠澤邦彦氏と大石寿郎氏は、冬至の日の出を通すスリットを見つけたようである。こういう場所は1日中居ても飽きない。

この場所は、山の上でありながら、滝があり小川が流れている。人が住んでいたのではないだろうか。そうだとしたら、なぜ、このような山奥に隠れ住まなければならなかったのか、あれこれと思いをめぐらせながら下山した。

曾枳能夜神社

この山の麓である出雲市斐川町神氷には曾枳能夜(そきのや)神社が鎮座する。

境内の案内板には以下のように書かれている。

御由緒略記 曽枳能夜神社 御祭神 伎比佐加美高日子命

当社は、延喜式内社で、出雲風土記に「神名火山(中畧)曽枳能夜社に坐す伎比佐加美高日子命社、即ちこの山の嶺に在り。故れ神名火山と云ふ」と記されてあります。御祭神はこの地方(キヒサノ里)一帯を守ります首長神であり、出雲大神の祭り主でありました。古事記垂仁天皇の条に見られます「出雲国造の祖、伎比佐都美」は当社の御祭神であり、同条「石硐の曽の宮」とは当社であると考えられます。明治五年二月郷社に列せられています。

例祭日 十月十九日

合殿 熊野神社 御祭神 伊弉册命、速玉男命、豫母都事解男命

当社は天正年間広島甲田城主宍戸隆家が熊野より勧請せし社であります。修験者(山伏)による「延命長寿、極楽往生」を祈願する道場でありました。元神氷字宮谷にありましたのを、明治四十四年四月九日に本社に合祀されました。

例祭日 四月九日

韓國伊太氐奉神社 御祭神 素戔嗚命、五十猛命

当社は、延喜式内社で、出雲国内六社の中の一社であり出雲風土記には、審伎乃夜社と記されています。御祭神は植林、殖産興業の神であり、「韓国」の名称や「からのそほりの命」との別名は、古代出雲と韓国との間の深い交流を知ることが出来ます。元神氷字宮谷に在りましたのを明治四十四年四月九日、本社境内に遷座されました。

例祭日 旧二月六日

その他、境内には岩神(神魂伊能知奴志命)、若宮社(土租神)、支比佐社(伎比佐加美長依彦命)が在ります。

-案内板より-」

少しややこしい話になるが、曽枳能夜神社の御祭神は、伎比佐加美高日子(きひさかみたかひこ)命で、曽枳能夜神社の境内にある支比佐(きひさ)社の御祭神は、伎比佐加美長依彦(きひさかみながよりひこ)命である。荒神谷博物館の平野芳英氏は、伎比佐加美高日子の奥宮は仏経山の頂上の磐座であり、伎比佐加美長依彦の奥宮は仏経山の中腹の磐座(伎比佐の大岩)であると考えられている。

【曾枳能夜神社】Photograph 2015.10.19

『古事記』の垂仁天皇記に、この神社に関する奇妙な物語が記載されている。

御子である本牟知和気(ほむちわけ)はあご髭が胸に垂れ下がるようになっても言葉を発しなかった。白鳥の声を聞いて言葉を発しそうになったので、その白鳥を追いかけて捕らえさせたが本牟知和気はしゃべらなかった。天皇の夢の中に出雲の大神が現れ「私の宮を天皇の宮と同じように造っていれたら御子は必ずものを言うようになる。」と告げた。

そこで、本牟知和気は出雲に旅立ち、出雲の大神を拝み終わって帰るときに、肥の河の中に黒木の橋を造り仮宮を建ててお泊めした。出雲の国造の祖先の岐比佐都美(きひさつみ)が、青葉の山を飾つて河下に立てて御食物をたてまつろうとした時、本牟知和気は、「この河下に青葉の山の如きは、山と見えて山に非ず。もしや出雲の石硐(いはくま)の曽の宮に坐す葦原色許男(あしはらしこをの)大神を奉斎する神職の祭場ではないか。」と問われた。お伴していた王たちは喜んで、御子を檳榔(あぢまさ)の長穂(ながほ)宮に迎えた。そこで、本牟知和気は肥長(ひなが)比売と一夜を供にした。こっそりと見るとその比売は蛇(おろち)だった。とたんに本牟知和気は怖れて逃げ出したが、比売は海上を光らして船に乗って追って来た。本牟知和気は、いよいよ怖れて、山の峠から船を引き越させて逃げて大和に戻った。ここでお伴が復命したのは「大神を拝んだので、御子は口をきかれました。その御子が帰ってまいりました。 ------ 平津抜粋 ------

なんとも不思議な話である。口が利けなかったホムチワケが出雲の大神を拝むと口が利けるようになったという筋に、白鳥を追いかける話や蛇とまぐわう話が混じって、奇妙な話になっている。ここで注目するのは、「出雲の石硐の曽の宮に坐す葦原色許男大神」という記述と「出雲の国造の祖先の岐比佐都美」という記述である。

曽枳能夜神社の御由緒に書かれているように「出雲国造の祖伎比佐都美は当社の御祭神であり、石硐の曽の宮とは当社である」のならば、葦原色許男は大国主の別名となっているので、曽枳能夜神社の祭神が大国主ということになってしまう。伎比佐加美高日子は大国主の別名なのだろうか。そして伎比佐加美高日子は出雲国造の祖先なのだろうか。非常に気になるところである。

この曽枳能夜神社にも岩神と呼ばれる磐座が祀られている。

【曾枳能夜神社の岩神】Photograph 2015.10.19

神魂伊能知奴志命(かんむすびいのちぬしのみこと)、氏神伎比佐加美高比古之命の御祖神(みおや)にして延命長寿の神なり、出雲大社遥拝の岩盤(いわくら)と云う。

-----看板より-----

『出雲国風土記』にも、以下のように書かれている。

神魂の命の御子、天津枳比佐可美高日子(あまつきひさかみたかひこのみこと)の命の御名を、また、薦枕志都治値(こもまくらしつち)という。この神が郷の中に鎮座しておられる。だから、志丑治(しつち)という

この天津枳比佐可美高日子は、伎比佐加美高日子命であるので、伎比佐加美高日子命は神魂の命の御子ということになる。

先に紹介した出雲大社の東に鎮座する命主社と同じく神皇産霊神(かみむすひのかみ)を祀る磐座である。命主社が出雲大社から特別視されていることと、関係があるのではないだろうか。

いずれにしても、仏経山(神名火山)と曽枳能夜神社の一帯は、出雲国の中で非常に重要な場所だったと考えられる。

万九千神社

出雲市斐川町の万九千(まんくせん)神社では、出雲大社と同じように、旧暦10月17日の早朝、出雲大社の神在祭(かみありさい)にあたる龍神祭が行なわれる。宮司一人が、斐伊川の水辺で行なう秘儀となっている。この日から近隣ではお忌み入りし、奏楽の一切が禁止される。26日に例大祭および神等去出祭(からさでさい)が行われるまで、近隣の地域では静粛が保たれる。宮司が幣殿の戸を梅の小枝で叩いて「お立ち」と三度唱えて、神々が神社をお立ちになるのが神等去出祭である。これにちなんでこの地域は「神立(かんだち)」と呼ばれている。

先に隠された神事として紹介したように、神職の警蹕に答えて、稲佐の浜に打ち上がってきたセグロウミヘビを出雲大社の十九社でお祀りし、万九千神社から斐伊川へ放すという話がある。出雲大社にとって非常に重要な神社で、稲佐の浜と対となる神域である。

この万九千神社は、『延喜式神名帳』の「神代(かむしろ)神社」の論社ではあるが、神代神社の御祭神は、宇夜都弁命(うやつべのみこと)であり、万九千神社の御祭神は、櫛御気奴命(くしみけぬのみこと)、大穴牟遅命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこのみこと)、八百萬神(やおよろずのかみ)となっており、全くご祭神が異なる。

【万九千神社】Photograph 2015.10.19

また、境内には立虫(たちむし)神社が鎮座している。立虫神社は『延喜式神名帳』に素戔嗚の毛髪を納めた所と書かれている。ご祭神は、五十猛命(いそたけるのみこと)、大屋津姫命(おおやつひめのみこと)、抓津姫命(つまつひめのみこと)である。斐伊川の神立橋あたりの中洲に鎮座していたが洪水の影響により、1670年に万九千社境内に移された。もともとは、仏経山西方の斐伊川中州に鎮座していたとされる。

【立虫神社】Photograph 2015.10.19

さて、万九千神社の磐座であるが、136年ぶりに新築された御神殿の後ろに磐座が鎮座している。祭事には神殿の後ろの磐座を拝する構造になっている。古来から、斐伊川の石と神籬を祀っていたものが幕末の頃に失われ、1976年から宮司が探してきた石をご神体として祀っていた。今回、出雲大社の御遷宮に合わせて、神殿の新築と磐座の新調を行なったそうだ。その磐座の石を選定するに当たって、宮司に夢のお告げがあったということであるが、磐座に対して非常に珍しい考え方をしている。

【万九千神社の磐座】Photograph 2015.10.19

また、万九千神社の神等去出祭は、「まくせ」と言う屋号の民家で湯立神事を伴うものであったと伝えられている。「まくせ」については、万九千神社を「まくせのやしろ」と呼んでいることから、「まくせ」が「まんくせん」に転訛し「万九千」という漢字があてられたことに間違いない。では「まくせ」とは何であろうか? 神等去出祭が、斐伊川から神を迎えて、斐伊川へ神を送ることから、この神社が斐伊川と深い結びつきがあることは明白である。したがって川に関係のある言葉「捲る瀬(まくるせ)」つまり川の流れが急で波立っている様子を表すのではないだろうか。

そして、仏経山との関係は興味深い。仏経山は、出雲の「神名火山(かむなびやま)」であり、先に述べたように、火を焚いた跡のある伎比佐の大岩という磐座も存在する。万九千神社は、出雲大社の弥山(みせん)と仏経山を結ぶラインが斐伊川と交わる場所に建っているのである。

また、万九千神社の神等去出祭は、、古くは仏経山の麓で火を焚いて神々を送ったとも伝えられている。火と水の祭祀の複雑な関係が見えてくるようである。

万九千神社の錦田宮司には、万九千神社のことを丁寧に説明していただいた。特に参道を確保するために私財を費やして土地を購入したことなど、神域を守るために苦労されておられるようである。

また、錦田宮司には、2015年10月17日に開催されたイワクラ学会の出雲イワクラサミットにおいて、「鎮守の森を守るのは誰か?~宍道・女夫岩の保存問題に学ぶべき事」というご講演をしていただいた。

以下、その講演内容である。

1994年に中国横断自動車道の開発によって、忘れられかけていた女夫岩(めおといわ)が現れましたが、破壊される計画になりました。これに対し、教育委員会が伝承を調査したところ、ここが大森神社の所有地であり古くからの信仰があること、『出雲風土記』において「宍道」の地名の由来になった磐座である可能性がでてきました。そこで、当時、錦田宮司が奉職されていた県教委文化財課と宍道町教育委員会が、高速道路の工法変更による現状保存を求めて日本道路公団と折衝を重ねましたが、状況は進展しませんでした。しかしこの件は、1996年に署名活動が展開され、マスメディアで広く取り上げられて社会問題化しました。そして、教委側は女夫岩の周りの試掘調査を行います。磐座自体では文化財としての価値を認めさせることはできませんが、周りから祭祀遺物が出土すれば遺跡文化財として認めさせることができます。一方、何も出土しなければ、マスメディアの注目や地元住民の熱意もさめてしまいます。これは大きな賭けでした。

発掘調査の結果、見事に、磐座周辺から3~5世紀に遡るとみられる祭祀用の須恵器が出土しました。それによって、島根県文化財保護審議会は、1997年3月28日平成9年に女夫岩遺跡を県の史跡に指定します。

日本道路公団は、オープンカット工法をトンネル工法に変更し、破壊される予定だった女夫岩は保存されることになったのです。

また、この講演で、錦田宮司は、偶然に磐座の価値を理解できる建設省の官僚がいたことも幸いしたが、敵を作らず直会(なおらい)の精神で交渉することが大事であると語っておられました。

(濱田敏也氏のレポートから抜粋)

イワクラ学会では、2015年4月から兵庫県西宮市越木岩神社の隣地に存在する磐座の保存活動に協力し、私も深く関与しているが、交渉相手が公共団体と私企業という違いがあるものの、この女夫岩保存の事例は、非常に参考になる事例である。

須我神社

雲南市大東町須賀に鎮座する須我神社は、素戔嗚(すさのお)命が、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したあと、奇稲田比売(くしいなたひめ)命と一緒に、八雲山の麓に至り、「吾此地に来て、我が御心すがすがし」といわれたことから、この地域を須賀(すが)というようになったという場所である。

素戔嗚と奇稲田比売が造った宮が「日本初之宮」の須我神社である。素戔嗚が詠んだ「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」という歌も有名である。

【須我神社】Photograph 2015.10.19

【須我神社に祀られている立石】Photograph 2015.10.19

この須我神社から北東に1.5キロメートル離れた八雲山の中腹に須我神社の奥宮といわれる夫婦岩がある。

社殿はなく、大中小の3つの岩石がバランスよく祀られている。この磐座は、素戔嗚命、奇稲田比売命、その子供の清之湯山主三名狭漏彦八島野命(すがのゆやまぬしみなさろひこやしまのみこと)の御神体といわれている。

【八雲山の夫婦岩へ向う道】Photograph 2015.10.19

【八雲山の夫婦岩】Photograph 2015.10.19

また、平野芳英氏に、須賀神社の近くの神社跡を案内してもらった。

この大石神社は、須賀神社境内の海潮神社に合祀されている神社で、2014年に平野芳英氏がこの場所を発見された。

場所に着くと、この神社跡を守ってきた経種氏が草刈をして待っていてくれていた。竹が生い茂って全貌は確認できないが、巨大な岩盤を祀る場所であったようである。

【大石神社跡】Photograph 2015.10.19

熊野大社

これまで述べてきたように、出雲には、不可解な神事が残っている。中でも亀太夫神事(鑚火祭)は際立っている。10月15日に出雲大社の国造は、古伝新嘗祭に使用する、燧臼(ひきりうす)と燧杵(ひきりぎね)を受け取るために松江市八雲町の熊野大社を訪れる。このとき国造は、長方形の餅を二枚持参するが、熊野大社側の社人がこの餅の出来について、口やかましく難癖をつける。出雲大社側はこれを謹んで受け、最後に国造によって「百番の舞」が舞われる神事である。出雲大社の国造が熊野大社の社人にののしられるという非常に不思議な関係になっている。

この後、11月23日に出雲大社で古伝新嘗祭が行なわれる。その年に収穫された穀物を神に供え、国造も同じ物を食して、国家繁栄と五穀豊穣を祈願する神事である。国造が神と食事を共に行なうことで、新しく活発な霊力を身につけ、国造の霊威を復活させる非常に重要な祭事である。

古代は、これらの神事は、熊野大社で行なわれていたが、雪深い熊野大社での不便さにより、大庭の神魂(かもす)神社で行なわれるようになり、さらに、明治以降は、出雲大社で行なわれるようになった。しかし、燧臼と燧杵を熊野大社から受け取る神事は、古式にならって復活している。

これと良く似た神事に、火継式(ひつぎしき)がある。先代の国造が死去したとき、新しい国造は、喪に服すまもなく、ただちに国造家に伝わる燧臼・燧杵を持って50キロメートルも離れた熊野大社へ出発する。熊野大社の鑽火殿において、この臼と杵とにより神火をきり出し、その火で調理した食事を食べることにより初めて出雲国造となる。「火」は「霊」であり、アメノホヒ以来の代々の国造の霊魂を自らの中に取り込んで、霊を継ぐのだとされている。火継式の知らせを受けて前国造の亡骸は赤い牛の背中に乗せて菱根の池に水葬する。こうやってきり出された火は、その国造が生きている間は、国造館の斎火殿で火が消えないように厳しく守り、国造は、一生この火で調理したもののみを食べ、家族といえどもこれを口にしてはならないとされている。

『出雲の口伝』によると、出雲国造果安が出雲神話を出雲族を貶めるように捏造したため、出雲族が国造に対し、火鑽(ひきり)神事を杵築大社神主の資格を得る火継(ひつぎ)神事としたと伝わっている。その内容は以下のようなものである。神主が死亡したとき、火継神事を先に受けた息子が次の神主になる。国造が危篤になると、熊野大社から新しい燧臼・燧杵を神魂神社に運び、佐草上官が神魂神社で神事の用意をする。神主になりたい息子は、父が死亡すると競って神魂神社に駆けつけ、神火神水などの神事に参加する。燧臼・燧杵を受け取った新国造は杵築大社に帰り、新国造就任の儀式が行なわれる。旧国造の遺体は赤い牛の背に乗せられ裏門から水葬の池に向った。

ほぼ、現在伝わる神事と同じである。この言い伝えが真実であるなら、不可解なこれらの神事の意味は、出雲国造(天穂日)による出雲族に対する謝罪となる。亀太夫神事の国造の百番の舞も百回の伏拝礼であったと伝わる。

さて、その熊野大社とは、伊邪那伎日真名子(いざなぎのひまなこ)加夫呂伎熊野大神(かぶろぎくまのおおかみ)櫛御気野命(くしみけぬのみこと)を御祭神としている。イザナギノミコトの子供で穀物の神と考えられている。熊野大社では、この神をスサノオと解している。

【熊野大社】Photograph 2015.10.19

この熊野大社は、出雲(杵築)大社より常に上位に置かれ、出雲地方の最重要の神社である。

『出雲の口伝』では、熊野山は出雲王家の斉場で、この山で風葬にされたという。熊野大社は、東出雲の向家の館が元であり、久那戸(くなと)大神、佐毘売(さひめ)神、猿田彦(さるたひこ)大神を祀ると伝わる。

神魂神社

一方、神魂(かもす)神社は、延喜式にも風土記にも掲載されていない。現在は、伊弉冊(いざなみ)大神と伊弉諾(いざなぎ)大神を主祭神とする神社となっているが、この場所は、出雲王国の宮殿であっため掲載されていないのではないかと考えられる。

【神魂神社】Photograph 2015.10.19

神魂神社は、東面して建てられ、その神座は北を向き、参拝者を向いていないが、これも宮殿を神社に流用したためであろう。

そして、神魂神社の社殿は出雲大社の2分の1であり、出雲大社のヒナカダとなったとの説がある。出雲大社と比較すると、千木が、神魂神社は内削ぎ、出雲大社は外削ぎ。本殿天井の八雲の図が、神魂神社は九つの雲、出雲大社は七つの雲。本殿の神座が祭祀方向に対して、神魂神社は左手にあり、出雲大社は右手にあるなど、非常に対照的である。

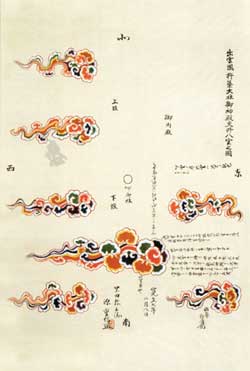

【出雲大社本殿天井の八雲の図】

『出雲の口伝』によると、東出雲王国の宮殿であった場所を物部の進駐軍の司令官である物部十千根(とおちね)に明け渡したが、物部の勢力が衰えると、十千根の子孫の秋上(あきあげ)氏は、出雲祖神の久那戸大神と佐毘売大神を伊弉冊大神と伊弉諾大神と名を変えて祀ったと伝わる。

この神魂神社の元宮と考えられる磐座群が隣接する淞南学園の敷地内に存在する。

淞南学園のご好意により、この磐座群を見学させてもらった。

この「大庭(おおば)の宮山」は、古くから禁足の聖地とされ、江戸時代においても、人の立入りや木々の伐採が禁止されていた。1607年、城主である堀尾吉晴の嫡子、堀尾忠氏が立入ったところ、問もなく死亡するという事件が起っている。そこに、戦後、淞南学園の校舎が建立された。森林で遊ぶ生徒たちに事故が続出したので調べたところ磐座が見つかり、学園で篤く祀るようにして、ようやく災難を免れるようになったそうである。

奥の磐座、本の磐座、末の磐座が南北に一直線に並び、それぞれ鏡・剣・勾玉の形をしているそうである。時間の都合で私が見たのは、本の磐座だけであったが、三角形の磐座であり「剣」にふさわしいものであった。

【大庭の宮山】Photograph 2015.10.19

【大庭の宮山 本の磐座】Photograph 2015.10.19

【大庭の宮山 本の磐座】Photograph 2015.10.19

大和三輪山の磐座(奥津・中津・辺津)、又は、私が見つけた勾玉岩を含む六甲山の(剣岩、鏡岩、勾玉岩)との類似性は注目に値する。

『出雲の口伝』によると、ここは、東出雲王家である向家の墓所であるという。

あまり公になっていない磐座であるので、今後の調査が楽しみである。

国譲り

ここまで、出雲の神事と磐座について述べてきたが、出雲といえば「国譲り」に触れないわけにはいかないであろう。

「国譲り」は、冒頭に述べたように、出雲族の大国主に対して、天照大神の子孫である天孫族が国の支配権を渡せと迫り、大国主がそれに応じて国を譲るという話である。

出雲族にとっては不条理な話であり、天孫族にとってはあまりにも好都合な話である。

この出来事について、古史古伝といわれる歴史書にはどのように書かれているのか、述べていこうと思うが、この古史古伝は記録として残した氏族にとって都合の良いように書き換えられている。したがって一つの古史古伝だけを盲目的に真実だと信じてしまうのは危険である。

また、逆に、内容に間違いがあり偽書とされている古史古伝の全てが虚偽であるとして無視するのも正しくない。偽書だとしても他の古史を参照しているはずであり、それが現在は失われている古史ならば貴重である。

そこで、複数の古史古伝を比較検討して、真実を追究してみたい。

『古事記』は、712年に『帝皇日継(すめらみことのひつぎ)』と『先代旧辞(さきのふること)』を元に太安万侶が元明天皇に奏上したものである。

この話の大国主が国譲りを承諾する部分について、『古事記』では、次のように記載されている。

僕子等二神隨白、僕之不違。此葦原中國者、隨命既獻也。唯僕住所者、如天神御子之天津日繼所知之登陀流 此三字以音下效此。天之御巢而、於底津石根宮柱布斗斯理、此四字以音。於高天原氷木多迦斯理 多迦斯理四字以音。而、治賜者、僕者於百不足八十坰手隱而侍。亦僕子等、百八十神者、卽八重事代主神、爲神之御尾前而仕奉者、違神者非也。如此之白而、於出雲國之多藝志之小濱、造天之御舍 多藝志三字以音。而、水戸神之孫、櫛八玉神、爲膳夫、獻天御饗之時、禱白而、櫛八玉神化鵜、入海底、咋出底之波邇、此二字以音。作天八十毘良迦 此三字以音。而、鎌海布之柄、作燧臼、以海蓴之柄、作燧杵而、鑽出火云、是我所燧火者、於高天原者、神產巢日御祖命之、登陀流天之新巢之凝烟 訓凝姻云州須。之、八拳垂摩弖燒擧 麻弖二字以音。地下者、於底津石根燒凝而、𣑥繩之、千尋繩打延、爲釣海人之、口大之尾翼鱸、訓鱸云須受岐。佐和佐和邇、此五字以音。控依騰而、打竹之、登遠遠登遠遠邇 此七字以音。獻天之眞魚咋也。故、建御雷神、返參上、復奏言向和平葦原中國之狀。

[書き下し文]

僕(あ)が子等(こども)、二はしらの神はの白すまにまに、僕は違はじ。この葦原中国は、命のまにまに獻らむ。ただ僕が住所(すみか)をば、天つ神の御子の天津日繼知らしめす、とだる天の御巢如(みすな)して、底つ石根(いはね)に宮柱ふとしり、高天の原に氷木(ひぎ)たかしりて治めたまはば、僕は百足(ももた)らず八十坰手(やそくまで)に隱りて侍(さもら)ひなむ。また僕が子等、百八十(ももやそ)神は、すなはち八重事代主(やえことしろぬし)神、神の御尾前(みおさき)となりて仕え奉らば、違(たが)ふ神はあらじ。」とまおしき。かく白して、出雲國の多藝志の小濱に、天の御舍(みあらか)を造りて、水戸神の孫、櫛八玉(くしやたまの)神、膳夫(かしはで)となりて、天の御饗(みあへ)を獻りし時に、禱き白して、櫛八玉神、鵜に化(な)りて、海の底に入り、底の赤土(はに)を咋ひ出でて、天の八十平瓮(やそびらか)を作りて、海布(め)の柄(から)を鎌りて、燧臼(ひきりうす)に作り、海蓴(こも)の柄をもちて、燧杵(ひきりぎね)に作りて、火を鑽(き)り出でて云いしく、この我が燧れる火は、高天の原には、神產巢日(かみむすひ)の御祖命の、とだる天の新新(にひす)の凝烟(すす)の、八拳(やつか)垂るまで燒き擧げ、地(つち)の下は、底(そこ)つ石根(いはね)に燒(た)き凝らして、𣑥繩(たくはな)の、千尋繩(ちひろなは)打ち延へ、釣せし海人(あま)の、口大(くちおは)の、尾翼鱸(おはたすずき)、さわさわに、控(ひ)き依せ騰げて、打竹(さきたけ)の、とををとををに、天の眞魚咋(まなぐひ)、獻る。といひき。故、建御雷神、返り參上りて、葦原中國を言向(ことむ)け和平(やは)しつる狀を、復奏したまひき。

『古事記』によると、大国主は、天つ神の御子と同じような壮大な宮殿を造ることと交換に葦原中国を譲る。

また、ここで出雲の神事で重要な「燧臼、燧杵」、神産巣日神というワードが出現している。

『日本書記』は720年に舎人親王が元正天皇に奏上したものである。

『日本書記』の第九段本文では、、次のように記載されている。

故、大己貴神、則以其子之辭、白於二神曰、我怙之子、既避去矣。故吾亦當避。如吾防禦者、國內諸神、必當同禦。今我奉避、誰復敢有不順者。乃以平國時所杖之廣矛、授二神曰、吾、以此矛卒有治功。天孫若用此矛治國者、必當平安。今我當於百不足之八十隅、將隱去矣。

[書き下し文]

故、大己貴(おほあなむちの)神、則ち其の子の辭(もうすこと)をもって、二はしらの神に白して曰(もうしたま)はく、「我が怙めし子だにも、既に避去(さ)りまつりぬ。故、吾また避るべし。如(も)し吾、防禦(ほせ)かましかば、國內の諸神、必ずまさに禦(ほせ)きてむ。今我避り奉らば、誰か復(また)敢(あ)へて順(まつろ)はぬ者有らむ。」とまうしたまふ。乃(すなは)ち國(くに)平(む)けし時に杖(つ)けりし廣矛を以(も)て、二はしらの神に授(たてまつ)りて曰はく、「吾、此(こ)の矛を以て、卒(つひ)に功治(ことな)せること有り。天孫(あまみま)、若(も)し此の矛を用て國を治(し)らば、必ず平安(さき)くましましなむ。今我まさに百足(ももた)らず八十隅(やそくまで)に、隱去(かく)れなむ。

タケミナカタは登場せず、宮殿の話もない。大己貴(おほあなむちの)神、すなわち大国主は、私と息子が去れば皆は従うだろうと言い、さらに自分が使った矛を渡してあっさりと引いている。

『日本書記』の第九段の一書(一)では、次のように記載されている。

時二神、降到出雲、便問大己貴神曰「汝、將此國、奉天神耶以不。」對曰「吾兒事代主、射鳥遨遊在三津之碕。今當問以報之。」乃遣使人訪焉、對曰「天神所求、何不奉歟。」故、大己貴神、以其子之辭、報乎二神。二神乃昇天、復命而告之曰「葦原中國、皆已平竟。

[書き下し文]

二はしらの神、出雲に降到(あまくだ)りて、便(すなは)ち大己貴神に問ひて曰(のたま)はく、「汝(いまし)、此(こ)の國を將(も)て、天神に奉(たてまつ)らむや以不(いな)や。」とのたまふ。對(こた)へて曰(もう)さく「吾が兒(こ)事代主、射鳥遨遊(とりのあそび)して、三津(みつ)の碕(さき)に在(お)り。今當(まさ)に問ひて報(かへりことまう)さむ。」とまうす。乃ち使人(つかひ)を遣(つかは)して訪(と)ふ、對へて曰さく、「天神の求(こ)ひたまふ所を、何(いかに)ぞ奉(たてまつ)らざらむや。」とまうす。故、大己貴神、其の子の辭(ことば)を以て、二はしら神に報(かへりことまう)す。二の神乃ち天に昇りて、復命(かへりこと)をもて告(まう)して曰さく、「葦原中國は、皆已(みなすで)に平(む)け竟(を)へぬ。」とまうす。

本文とほぼ同じであるが、矛を渡すくだりはない。

『日本書記』の第九段の一書(二)では、、次のように記載されている。

既而二神、降到出雲五十田狹之小汀、而問大己貴神曰、汝、將以此國、奉天神耶以不。對曰、疑、汝二神、非是吾處來者。故不須許也。於是、經津主神、則還昇報告。時高皇産靈尊、乃還遣二神、勅大己貴神曰、今者聞汝所言、深有其理、故更條而勅之。夫汝所治顯露之事、宜是吾孫治之。汝則可以治神事。又汝應住天日隅宮者、今當供造、卽以千尋繩、結爲百八十紐。其造宮之制者、柱則高大。板則廣厚。又將田供佃。又爲汝往來遊海之具、高橋・浮橋及天鳥船、亦將供造。又於天安河、亦造打橋。又供造百八十縫之白楯。又當主汝祭祀者、天穗日命是也。於是、大己貴神報曰、天神勅教、慇懃如此。敢不從命乎。吾所治顯露事者、皇孫當治。吾將退治幽事。乃薦岐神於二神曰、是當代我而奉從也。吾將自此避去。卽躬披瑞之八坂瓊、而長隱者矣。故經津主神、以岐神爲鄕導、周流削平。有逆命者、卽加斬戮。歸順者、仍加褒美。是時、歸順之首渠者、大物主神及事代主神。乃合八十萬神於天高市、帥以昇天、陳其誠款之至。

[書き下し文]

既(すで)にして二はしらの神、出雲の五十田狹(いたさ)の小汀(をはま)に降到(あまぐた)りて、大己貴神に問ひて曰はく、「汝(いまし)、將(まさ)に此の國を以て、天神に奉(たてまつ)らむや以不(いな)や。」とのたまふ。對(こた)へて曰はく、「疑(うたが)ふ、汝(いまし)二神は、是(これ)吾が處(ところ)に來ませるに非ざるか。故(かれ)許さず。」とのたまふ。是(ここ)に、經津主神、則ち還り昇りて報告(かへりまうし)す。時に高皇産靈尊、乃ち二神を還り遣して、大己貴神に勅(みことのり)して曰はく、「今、汝(いまし)が所言(もうすこと)を聞くに、深く其の理(ことわり)有り、故、更(さら)に條(をちをち)にして勅したまふ。夫(そ)れ汝が治(しら)す顯露(あらは)の事は、是(これ)吾孫(すめみま)治(しら)すべし。汝は以て神事(かみごと)を治すべし。又汝が住むべき天日隅宮(あまのひすみのみや)は、今供造(つく)りまつらむこと、卽ち千尋(ちひろ)の栲繩(たくなは)を以て、結(ゆ)ひて百八十紐(ももむすびあまりやそむすび)にせむ、其の宮を造る制は、柱は高く大(ふと)し、板は廣く厚くせむ。又田供佃(みたつく)らむ。又汝が往來(かよ)ひて海(わたつみ)に遊ぶ具(そなへ)のためには、高橋・浮橋及び天鳥船、亦供造りまつらむ。又天安河(あまのやすのかは)に、亦打橋(うちはし)造らむ。又百八十縫(ももぬひあまりやそぬひ)の白楯供造(つく)らむ。又汝が祭祀を主(つかさど)らむは、天穗日命、是也。」

是(ここ)に、大己貴神報へて曰さく、「天神の勅教(のたまふみこと)、如此慇懃(かくねんごろ)なり。敢へて命(おほせこと)に從(したが)はざらむや。吾が治(しら)す顯露(あらは)の事は、皇孫(すめみま)當(まさ)に治(をさ)めたまふべし。吾は退(さ)りて幽事(かくれたること)を治めむ。」とまうす。乃ち岐神(ふなとのかみ)を二神に薦めて曰さく、「是、當に我に代(かわ)りて從(つか)へ奉(まつ)るべし。吾、將(まさ)に此(ここ)より避去(さ)りなむ。」とまうして、卽ち躬(み)に瑞(みつ)の八坂瓊(やさかのに)を披(お)ひて、長(とこしへ)に隱れましき。故、經津主神、岐神を以て鄕導(くにのみちびき)として、周流(めぐりあり)きつつ削平(たひら)ぐ。逆命者(したがはぬもの)有るをば、卽ち加(また)斬戮(ころ)す。歸順(まつろ)ふ者をば、仍(よ)りて加(また)褒美(ほ)む。是の時に、歸順ふ首渠(ひとごのかみ)は、大物主神及び事代主神なり。乃ち八十萬(やそよろづ)の神を天高市(あまのたけち)に合(あつ)めて、帥(ひき)ゐて天に昇りて、其の誠款(まこと)の至(いたり)を陳(まう)す。

『日本書記』の中では、最も詳細に書いてある。

最初、大己貴は、きっぱりとそんなことは許さんと断るが、2度目には、顯露(あらは)の事は天孫に渡し、神事(かむごと)は大己貴が行なうことを認めた。そのかわり、天孫族側は、大己貴に宮、橋、船、楯などを造り、天穗日(あめのほひ)に祭祀させることを約束した。一方、出雲族側も天孫族に岐神を同行させて積極的に協力している。

ここでは、『出雲の口伝』において出雲族の祖神といわれる岐神が出現している。

『先代旧事本紀』は、620年に聖徳太子が蘇我馬子と選定したとされているが、天皇諡号などの後世でないとわからない記載があることから、平安初期に作られた偽書と考えられている。偽書と言っても成立年代を偽ったもので、その内容については、何らかの書物の引用であり有用な古史古伝として取り扱っても良いと考える。

『先代旧事本紀』では、次のように記載されている。

答曰僕子日二神隨白僕之不違此葦原中國者隨命既獻也唯僕住可者如天神御子之天日副所之登陀流天之御巢而於底津石根宮柱太敷利枚高天原槫木高知治賜者僕者於百不足八十隈午隱而侍亦僕子百八十神者即事代主神爲之御尾前而仕奉者違神者非也

因大己貴神及子事代主神並皆奉避如吾防禦者國內諸神必當同禦誰敢有不順者乃以平國之時所杖之廣矛授二神曰吾以此矛卒有治功天孫若用此矛治國者必當平安今我當於百不足之八十隈將隱者言訖遂隱矣二神誄諸不順鬼神等既訖

于時於出雲國多藝志之小濱造天之御舍而水戶神之孫櫛玉八神以爲膳夫獻御饗之時禱白而櫛八玉神化鵜入海底咋出底之埴作天八十毘良迦而鎌海落之柄作燧臼以海蓴之柄作燧杵而鑽出火云是我所燒火者於高天原者神皇產靈御祖尊之登陀流天之新巢之凝烟之八拳垂摩之燒舉地下者於塵津石根燒凝而栲繩之千尋繩打延爲釣海人之曰大尾翼鱸佐和佐和途於寄騰而折竹之登遠々途獻天之真魚咋也

于時經津主神武甕槌神還昇於天復命之時高皇產靈尊乃還遣經津主武甕槌二神勅大己貴神今如聞汝之所言深有其理故處條而勅之矣夫汝之所治顯露之事者吾孫宜治汝則可治幽神之事矣

復汝之應往天之日隅宮者今當供造即以千尋栲繩結爲即八十紐矣

復其造宮之制者柱則高大板則厚廣復優將田地佃供祭祈請農穀茂實矣

復爲汝往來遊海之具高橋浮橋及天鳥船亦將供造矣

復於天之安河之造打橋矣

復供造百八十縫之白楯矣

復主當汝祭祀者天穗日命也

大己貴神報曰天神詔教慇懃如此不敢從命也吾所治顯露事者皇孫常治吾退治幽神事也乃薦岐神於二神曰是當代我而奉從矣吾將自此避去則躬被瑞之八坂瓊而長隱者矣

經津主神以岐神為鄉導周流削平有逆命者而加斬形刑矣皈順者因加褒美矣是時皈順之首渠者大物主神及事代主神乃合八十萬神於天高市師以昇天陳其誠疑之至時

高皇產靈尊詔大物主神汝若以國神爲妻者吾猶謂汝有疏心故今以吾女三穗津姬命配汝爲妻宜領八十萬神永爲皇孫奉護乃使還降矣

[書き下し文]

答て曰はく、「僕(やつがれ)子等二神の隨(まにまに)と白(まを)さば僕も違(たがは)じ、此葦原中國は命の隨既に獻(たてまつ)らむ。唯(ただ)、僕住所は天神御子の天日嗣(あまつひつぎ)知所(しらすところ)の登陀流(とだる)天の御巢の如に底津石根に宮柱太敷利(ふとしきり)高天原に槫木(ちぎ)高知て治め賜ば僕は百不足(ももたらす)八十隈手(やそくまて)に隱れて侍(はむべら)む。亦た僕子百八十神は即ち事代主神の御尾前(みをまえ)と爲して仕奉ば違(たかふ)神は非(あら)じ」とのたまふ

大己貴神及子事代主神並(ならび)て皆避奉(みなさりまつ)るに因る。如(もし)吾防禦(あれほせがましか)ば國內の諸神必ず當に同禦(おなじくほせぐ)べし、誰敢て不順者(まつらはざるもの)有む。乃ち國平之時(くにむけしとき)所杖(つけり)し廣矛(ひろぼこ)を以て二神に授て曰く「吾此矛を以て卒(つい)に治功(なせること)有り、天孫若此矛を用て國を治たまはば、必らず當に平安む。今我當に百不足之八十隈(ももたらずのやそくま)に將隱(まかりな)む」と言ひ訖(おはり)て遂に隱(かくれ)ましむ。

二神諸(もろもろ)の不順(まつら)る鬼神等(かみども)を誅(つみない)い既に訖(おはり)ぬ。

于時(とき)に出雲國多藝志(たけし)之小濱に天之御舍(あまのみや)を造りて、水戶神の孫、櫛八玉神(くしやたまのかみ)を以て膳夫(かしはで)と爲し、御饗獻(みあえたてまつ)る。時に禱白(のみまをし)て櫛八玉神鵜と化(なり)て海底に入て埴(はに)を咋出(くひいで)て、天八十毘良迦(あまのやそひらか)を作り、而て海藻(にぎめ)の柄を鎌て燧臼(ひうちうす)を作り、海蓴(こも)の柄を以て燧杵(ひきりきね)を作て火を鑽出(きりいだ)して云はく是(これ)我所(あがた)燒火(けるひ)は於高天原に神皇產靈御祖尊の登陀流(とだる)天の新巢(にいす)の凝烟(けふり)の八拳垂摩弖燒舉(やつかたるまでやきあ)げ。地下(つちした)には底津石根に燒凝(やきこ)りて、栲繩(たくはな)の千尋(ちひろ)繩打延(なはうちの)べ、釣爲(つりせ)し海人の口大尾翼鱸(くちひろのをはたすずき)佐和佐和邇(さわさわに)控寄(ひきよせ)騰て折竹(さきたけ)の登遠々邇(とををに)天之真魚咋(あまのまうおくひ)を獻(たてまつ)る。

時に經津主神、武甕槌神天に還昇(かえりのぼり)て復命(かへりごと)まうす。時に高皇產靈尊乃ち經津主、武甕槌二神を還遣(かへしつかは)し大己貴神に勅(みことのり)て曰はく「今聞如く汝の言所(まをせる)こと深其理(ふかきそのことはり)有り。故、更條(をちをち)にして之に勅す夫(それ)汝の治所(しらすところ)顯露(あらは)の事は吾孫(あがみま)治(しらす)べし、汝は則ち幽神(かくれよ)之事を治可(しらすべ)し、

復、汝の往應(すむべき)天之日隅宮(あまのひすみのみや)は今當に供(そなえ)造なむ」とのたまふ。

即ち千尋栲繩(ちひろたくなは)を以て結(むすび)て百八十紐(ももやそくくり)と爲す。

復、其宮を造む制(のり)は、柱は則ち、高太く、板は則ち厚廣くせむ。復、優(ゆたか)に將田地佃(はたみとしろつくり)て、祭供農穀茂實(まつりそなへなりはひたなつものしげりみのら)むことを祈請(のみこは)む。

復、汝が往來(かよひこし)海(わた)の遊ぶ具(そなへ)と爲し、高橋浮橋及び、天鳥船(あまのとりふね)亦た將供造(つくりまつら)む。

復、天之安河に打橋を造む。

復、百八十縫(ももあまりやそぬい)の白楯(しらたて)を供造む。

復、汝の祭祀を主(つかさど)る當(べき)者は天穗日命なり。

大己貴神報(こたへ)て曰さく「天神の詔教(みことなり)慇懃(ねむころ)なること如此(かくのごと)し、敢て命に從はざらむや、吾(あれ)所治(しれる)顯露事(あらはごと)は皇孫(すめみま)當(まさ)に治(しらす)べし、吾(あれ)退(しりぞき)て幽神事(かくりごと)を治(しらさ)む」とまうす。乃ち岐神(ふなとのかみ)を二神に薦(すすめ)て曰はく「是、當に我に代て從奉(つかへまつる)べし、吾將(あがまさ)に此より避去(まからむ)とす。則ち躬(み)に瑞之八坂瓊(みつのやさかに)を被(おひ)て長隱(ながくまかる)者なり」とのたまふ。

經津主神、岐神を以て鄉導(くにのみちびき)と爲し、周流(あまねくめぐり)て削平(たひら)ぐ。命に逆者有ば加斬形刑(ころしつみな)ふ。歸順(まつろふ)者有ば、また褒美む。是時(このとき)歸順(まつろふ)首渠者(ひとこのかみ)は大物主神及び、事代主神なり。乃ち八十萬(やそよろずの)神を天高市(あまのたけち)に合(あつめ)て師(ひきい)て以て天に昇りて、其時に、誠疑の至りを陳(まうし)たまふ。

高皇產靈尊、大物主神に詔(のりたまは)く、「汝(いまし)若(もし)國神を以て妻と爲(なさ)ば吾(われ)猶汝疏心(なほいましうときこころ)有りと謂(をも)はむ。故、今以吾女(いまあがむすめ)三穗津姬命を以て汝に配(そへ)て妻と爲む。宜(よろし)く八十萬神を領(ひきい)て永(とこしえ)に皇孫の爲に奉護(まもりまつ)れ」とのたまひて、乃ち還降使(かへりくださしめ)たまふ。

大己貴は、なにかの間違いだろうと断るが、經津主と武甕槌に迫られ、息子の事代主と建御名方に聞くと答え、その二人が恭順すると、大己貴は壮大な宮殿を建ててくれるなら葦原の中国を献上すると言った。そして、大己貴が經津主と武甕槌に矛を授け、二神はその矛で反対する勢力を誅した。高皇産霊は、恭順した大己貴に対して、現世はわが子孫が治め、幽界は大己貴が治めるように命じ、宮殿や高い橋や浮橋、速い船、白い楯を与えることを約束した。大己貴は岐神を天孫側に勧めて、經津主は岐神を先導役として平定した。このとき大物主と事代主も帰順した。

『出雲国風土記』では、次のように記載されている。

母理郷 郡家東南卅九里一百九十歩。所造天下大神大穴持命、越八口平賜而還坐時、来坐長江山而詔、我造坐而命國者、御皇孫命平世所知依奉。但、八雲立出雲國者、我静坐國。青垣山廻賜而、玉珍置賜而守。詔。故云文理。〔神亀三年、改字母理。〕

[書き下し文]

母理(もり)の郷(さと)。郡家(こほりのみやけ)の東南三十九里一百九十歩なり。天(あめ)の下(した)造りましし大神(おほかみ)大穴持命(おほあなももち)の命、越(こし)の八口(やぐち)を平(ことむ)け賜(たま)ひて、還り坐す時に、長江山に来坐(きま)して詔(の)りたまひしく、「我が造り坐して命(うしは)く國は、御皇孫(すめみま)の命平世(やすくに)と知らせと依(よ)せ奉(まつ)らむ。但(ただ)、八雲立つ出雲の國は、我が静まり坐す國と、青垣山廻(めぐ)らし賜ひて、珍玉(うづのみたま)置き賜ひて守らむ。」と詔りたまひき。故れ、文理(もり)と云う。〔神亀三年、改字母理。〕」

『出雲国風土記』では、大穴持(おほあなもちの)神、すなわち大国主は、唐突に、私が造って治めている国を天孫に譲ると言っている。そして出雲は引続き、私が治めると宣言している。

ここは、重要である。これをそのまま読み取ると。まず大国主が葦原中国(あしはらのなかつくに)を統治した、それを天孫族に譲った。しかし、出雲国は大国主が引き続き統治した。ということになり、出雲国は葦原中国には含まれないということになる。

これまで述べてきた東出雲王家の向家に伝わる『出雲の口伝』を最初に世に公開したのは、吉田大洋「謎の出雲帝国」(1980)徳間書店である。吉田大洋氏は富家(向家)の末裔から聞いた話として公開した。

それによると、インドのクナトノ大神から始まる出雲国に、九州から天孫族が攻めてきた。その手引きをしたのがホヒであった。稲佐の浜で敗戦したためオオクニヌシは、国を譲ろうとコトシロヌシに相談した。コトシロヌシは恨みの言葉を残し入水自殺した。オオクニヌシは、ウサギ峠の洞穴に閉じ込められて殺された。というものである。

その後、向家の末裔である斎木雲州氏が吉田大洋氏の記述は正確ではないとして、本を出版した。それによると、古代インドのドラビダ族のクナト王が出雲に住み着き、出雲は、西出雲王国と東出雲王家が王と副王として交互に治めていた。そこに九州から物部・豊連合軍が、ホヒの手引きにより、出雲に攻めてきた。西出雲の王宮が占領されたところで講和となったが、出雲国以外の出雲の支配権を放棄させられた。記紀の出雲神話は、出雲国造の果安が出雲族を貶めるように捏造したというものである。

口伝は、書物として伝わっていないため、当然ながら信憑性に乏しい。しかし、これまで述べてきたように、出雲の不思議な神事やイワクラが良く説明できる。

また、この口伝は、『古事記』『日本書記』では全く語られていない、国を奪い取られた出雲側の恨みに満ちている。

ホツマツタヱは、1966年に松本善之助が東京の古書店で写本を偶然発見した古文書であり、ヲシテ文字によって五七調に書かれ、全40アヤ(章)で構成されている。

そのホツマツタヱでは、次のように書かれている。

オロチを退治して出雲の邦を治めたソサノヲの5男がクシキネことオオナムチであり、善政を行っていた。アマテルは、軍事統括の右大臣である大物主の地位をオオナムチに与えて重用する。オオナムチは、長男であるクシヒコを事代主の地位につけてアマテルに仕えさせた。事代主は、大物主の軍事統括に加えて、アマテルに代わって施策を執り行う重職である。

しばらくすると、オオナムチは慢心し、ソサノヲの功績で認められた八重垣の外にもう一つ垣根を設けて、アマテルの御所と同じ九重にして誇示した。

天は、これを諌めようと三人の使節を派遣したが、オオナムチに籠絡されてしまう。とうとう天は、タケミカツチを派遣する(これをカシマ断ちという)。タケミカツチは、オオナムチに「このまま抵抗を続けるのか、それとも服従するのか答えよ」と迫った。オオナムチはクシヒコ(事代主)の元にイナセハギを遣わして息子に意見を聞くと、クシヒコは、「もう天に歯向かうようなことはさせません。父が出雲を去るなら私も行動を共にしましょう」と言った。

タケミナカタは抵抗したが、タケミカツチに打ち負かされ,信濃に逃げ、この地に住み着き動きまわらないと約束した。

オオナムチは、「既に我が子は出雲を去りました。私も出て行きます。しかし今私が出雲からいなくなると、誰かまた騒動を起こす者が現れるかもしれません。そのような時には、私が家宝としていたこの『クサナギの矛』をもって平定してください」と言った。恭順の意を表したオオナムチに対して、天は、アソベのアカル宮(青森岩木山神社)を与えた。

オオナムチが去った出雲邦は、「元祭(もとまつり)」という役職を置いてアメノホヒに統治させた。

ホツマツタヱでは、国譲りの大筋は、『日本書紀 本文』とほぼ同じである。

しかし、大国主は出雲に幽閉されたのではなく、津軽へ国替えとなっている。

口伝といえば、山本建造氏が世に出した飛騨に伝わる口伝も有名である。この口伝では国譲りに関して以下のように書かれている。

飛騨国と出雲国は仲良くしていくために、天照大神の娘である多紀理姫(たぎりひめ)が素戔嗚命の息子である大国主命に嫁いで、阿遅志貴命(あじすきのみこと)と下照姫(したてるひめ)が産まれるが、大国主命は他国の姫を追い求めて多紀理姫に寄りつかなくなる。とうとう正妻である多紀理姫をさしおき、須勢理姫(すせりひめ)を正妻にすると言い出した。さらに素戔嗚命の娘と結婚するために出雲国に使わされていた天照大神の息子の熊野久須毘命(くまのくすびのみこと)が突然、原因不明に死亡する。ここに、天照大神と素戔嗚命の約束は破られ、多紀理姫は飛騨に逃げ帰ることになる。

天照大神は、出雲に軍隊を派遣し、国譲りを迫る。出雲国は、たちまち降伏した。大国主を幽閉する御殿は飛騨の大工が造り、見張り役として天照大神の息子の穂日命(ほひのみこと)が派遣され、出雲国を統治した。ところが、飛騨国は出雲に軍隊を残さなかったため、出雲族は力を盛り返し、穂日族を逆に支配し始めた。というものである。

山本建造氏は、次のように推測している。

身逃神事は、大国主が仮幽閉所(塩搔島)から本幽閉所(出雲大社)までを移動した名残りで、惨めな姿を人に見せないために、人に会ってはならないとしたのではないか。

大国主の死後、出雲族の怒りが爆発し、穂日をなぶり殺しにした。このことが飛騨国に伝わってはまずいので、遺体を誰にも見せずに泥沼に沈めた。これが出雲国造の特別な葬送に残っている。さらに山本氏は、釜の神事は、穂日の遺体を煮て食べた名残ではないかとまで言っている。

また、山本氏は、古伝新嘗祭では、汚らわしい海獣の皮の上に国造を座らせ、歯固めの儀式と称して、石を噛ませる。そして百回の拝礼をさせる。また亀太夫神事では、熊野大社の社人から国造に悪態をつく。これらは出雲族による穂日族への復讐であると考えられている。

一見すると他の古史古伝とは全く違う話ではあるが、この口伝でも、出雲の口伝と同じように、出雲の不思議な神事や磐座が良く説明できる。

今回、引用した古史古伝の国譲りの部分を整理すると下表のようになる。

■天孫側の派遣者

| 古事記 | 建御雷と天鳥船が |

| 日本書紀 本文 | 武甕槌と経津主が |

| 日本書紀 一書(一) | 武甕槌と経津主が |

| 日本書紀 一書(二) | 武甕槌と経津主が |

|

先代旧事本紀 |

武甕槌と経津主が |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

ホヒの手引きで九州から物部・豊連合軍が攻めてきた |

|

飛騨の口伝 |

大国主の不義理により、天照は軍隊を出雲に派遣する |

|

ホツマツタヱ |

クシキネ(オオナムチ)の慢心に怒ったアマテルはタケミカツチを派遣する |

■交渉場所

| 古事記 | 出雲国の伊那佐の小濱(いなさのおばま)で |

| 日本書紀 本文 | 出雲国の五十田狭の小汀(いたさのおはま)で |

| 日本書紀 一書(一) | 出雲で |

| 日本書紀 一書(二) | 出雲国の五十田狭の小汀(いたさのおはま)で |

|

先代旧事本紀 |

出雲国の五十田狭の小汀(いたさのおはま)で |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

|

|

飛騨の口伝 |

|

|

ホツマツタヱ |

■天孫側の要求

| 古事記 | 十掬劒を抜いて、大国主に対し、大国主が治める葦原中国を天孫に統治させるように迫る |

| 日本書紀 本文 | 十握剣を抜いて大己貴(おほあなむち)に対し、皇孫を降ろして此の国に君臨させるので避るように迫る |

| 日本書紀 一書(一) | 大己貴(おほあなむち)に対し、此の国を天神に奉るように迫る |

| 日本書紀 一書(二) | 大己貴(おほあなむち)に対し、此の国を天神に奉るように迫る |

|

先代旧事本紀 |

大己貴(おほあなむち)に対し、此の国を天神に奉るように迫る |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

|

|

飛騨の口伝 |

出雲国に国譲りを迫る |

|

ホツマツタヱ |

服従を迫る |

■ 出雲側の行動

| 古事記 | 大国主は八重事代主に聞くと回答する |

| 日本書紀 本文 | 大己貴は息子に聞いてから返事すると回答する |

| 日本書紀 一書(一) | 大己貴は息子に聞いてから返事すると回答する |

| 日本書紀 一書(二) | 大己貴はそれは疑わしいといって断る |

|

先代旧事本紀 |

大己貴はそれは疑わしいので断るが、武甕槌と経津主は十握剣を抜いて再度迫る。→大己貴は息子に聞いてから返事すると回答する |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

オオクニヌシはコトシロヌシに相談した |

|

飛騨の口伝 |

|

|

ホツマツタヱ |

オオナムチはクシヒコ(コトシロヌシ)に意見を聞く |

■ コトシロヌシとタテミナカタの行動

| 古事記 | 御大前(みほのさき)に熊野の諸手船天鳥船神を遣わし、八重事代主はこの国を天神に奉ると言って、船を踏み傾けて、天之逆手を青柴垣に打成して隠れた。 建御名方は、力比べに負けて、科野国(しなのの国)の州羽(すわ)の海ヘ逃げ、逆らわないと約束した。建御名方は、抵抗した後、ヘ逃げる |

| 日本書紀 本文 | 三穂の碕(みほのさき)へ熊野の諸手船(またの名を天鳩鴿)に稲背脚を乗せて遣わし、事代主に尋ねると、事代主は、父は避るべきで、私も避るといい、海中に八重蒼柴籬をつくり、船枻を踏んで避った |

| 日本書紀 一書(一) | 三津の碕(みつのさき)に使いを出し、事代主は天神に奉るという |

| 日本書紀 一書(二) | |

|

先代旧事本紀 |

三穂の岬へ熊野の諸手船を使って稲背脚を乗せて天鳥船神を遣わし、八重事代主に尋ねると、事代主は、父は避るべきで、私も避るといい、海中に八重蒼柴籬をつくり、船枻を踏んで天之逆手を打ちて青柴垣に打成して隠れた。 建御名方は、力比べに負けて、科野国(しなのの国)の洲羽(すわ)の海ヘ逃げ、逆らわないと約束した |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

コトシロヌシは入水自殺する |

|

飛騨の口伝 |

|

|

ホツマツタヱ |

コトシロヌシは承服して去る。タケミナカタは抵抗したが、タケミカツチに負けて信濃に逃げる |

■出雲側の回答

| 古事記 | 建御雷が帰ってきて、大国主に再度迫った。 →大国主は壮大な御殿を建ててくれるなら葦原の中国は天神に献上する。私の子達は八重事代主を導きとして仕える。 |

| 日本書紀 本文 | 武甕槌と経津主が帰ってきて、大己貴に再度迫った。 →大己貴は、避ると返答した |

| 日本書紀 一書(一) | 大己貴は、武甕槌と経津主に回答する |

| 日本書紀 一書(二) | |

|

先代旧事本紀 |

武甕槌と経津主が帰ってきて、大己貴に再度迫った。 →大己貴は壮大な御殿を建ててくれるなら葦原の中国は天神に献上する。私の子達は事代主を導きとして仕える |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

|

|

飛騨の口伝 |

|

|

ホツマツタヱ |

■出雲側からの献上

| 古事記 | 出雲国の多芸志(たぎし)の小浜に天の御舎を造り、櫛八玉神を膳夫として火をきり出して、魚料理を献上した |

| 日本書紀 本文 | 大己貴が国を平定した広矛を渡して、これで反抗するものを討つように言って避った |

| 日本書紀 一書(一) | |

| 日本書紀 一書(二) | |

|

先代旧事本紀 |

大己貴が国を平定した廣矛を渡して、これで反抗するものを討つように言って隠れた。 武甕槌と経津主は従わない鬼神達を誅した。 出雲国の多芸志(たぎし)の小浜に天の御舎を造り、櫛八玉神を膳夫として火をきり出して、魚料理を献上した。 武甕槌と経津主は天上に帰った |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

|

|

飛騨の口伝 |

|

|

ホツマツタヱ |

オオナムチは自分が去った後「クサナギの矛」をもって平定するように矛を渡す |

■天孫側の譲歩

| 古事記 | |

| 日本書紀 本文 | |

| 日本書紀 一書(一) | |

| 日本書紀 一書(二) | 武甕槌と経津主は一度、戻り、再度来て大己貴に、天孫側は、顯露(あらは)の事は吾孫が行い、神事(かむごと)は大己貴が行うこと、宮、橋、船、楯を造り、天穗日(あめのほひ)に祭祀させることを約束した |

|

先代旧事本紀 |

武甕槌と経津主は出雲国に再び来て、大己貴に対し、天孫側は、顯露(あらは)の事は吾孫が行い、幽神(かくれよ)の事は大己貴が行うこと、宮、橋、船、楯を造り、天穗日(あめのほひ)に祭祀させることを約束した |

|

出雲国風土記 |

|

|

出雲の口伝 |

|

|

飛騨の口伝 |

|

|

ホツマツタヱ |

■結果

| 古事記 | 建御雷は天上に帰った |

| 日本書紀 本文 | 武甕槌と経津主は従わない鬼神達を誅した |

| 日本書紀 一書(一) | 武甕槌と経津主は天上に帰り、葦原中国は平定したと報告した |

| 日本書紀 一書(二) | 大己貴は岐神(ふなとのかみ)を武甕槌と経津主に仕えさして、永久に隠れる。 経津主は、岐神を先導役として各地を平定する。 このとき、帰順したのが大物主と事代主である |

|

先代旧事本紀 |

大己貴は岐神(ふなとのかみ)を武甕槌と経津主に仕えさして、永久に隠れる。 経津主は、岐神を先導役として各地を平定する。 このとき、帰順したのが大物主と事代主である |

|

出雲国風土記 |

大穴持(おほあなもち)は、自分が造った国を皇孫が統治することを奉る。ただし出雲の国は自分が静まる |

|

出雲の口伝 |

戦いは物部・豊連合軍の勝利となり、出雲国以外の広域出雲の支配権を奪われた |

|

飛騨の口伝 |

出雲国は降伏したため、御殿を造り、見張り役の穂日が出雲国を支配する |

|

ホツマツタヱ |

天は、アソベのアカル宮(青森岩木山神社)をオオナムチに与えた |

『出雲の口伝』と『出雲国風土記』には、天孫側が交渉するという場面がない。特に『出雲国風土記』には、ほとんど国譲りには触れられていない。これは、出雲族の記録書であるからである。したがって出雲族に都合の悪い部分は削除か変更されていると考えられる。

『飛騨の口伝』と『ホツマツタヱ』には、最初にアマテラスの信頼を得ていたオオクニヌシ(オオナムチ)が裏切りったため軍隊を派遣するという、もっともらしい国譲りの理由が書かれている。これらのことから『飛騨の口伝』と『ホツマツタヱ』は天孫族の記録書だと推測できる。したがって天孫族に都合の悪い部分は削除か変更されていると考えられる。

天孫側からの派遣者については、ほとんどの古史古伝がタケミカヅチとフツヌシなのに、『古事記』はなぜかフツヌシの代わりにアメノトリフネになっている。

天孫側からの派遣者に対して、『日本書紀(二)』と『先代旧事本紀』では、出雲側は最初に一度断っている。

コトシロヌシは、多くの古史古伝で登場するが、タテミナカタは『古事記』、『先代旧事本紀』、『ホツマツタヱ』にしか登場しない。

『古事記』と『先代旧事本紀』では、出雲側は壮大な宮殿を建てることを、国譲りの条件として提示している。

『古事記』、『先代旧事本紀』、『ホツマツタヱ』では、出雲側の恭順の証として矛を天孫側に渡している。

『日本書紀(二)』と『先代旧事本紀』では、天孫側からの派遣者は一度天上に帰り、再び出雲国に来て、天孫側の譲歩として、宮、橋、船、楯を造り、天穗日(あめのほひ)に祭祀させることを約束している。

このように整理すると、最も詳しく書いてあるのが、『先代旧事本紀』であることがわかる。出雲側が一度断っていること、コトシロヌシとタテミナカタが恭順すること、。出雲側が宮殿を建てることを条件に出すこと、。出雲側が矛を渡すこと、天孫が。出雲側のために宮、橋、船、楯を造ること、出雲側が岐神を遣わし、その岐神を先導役として経津主が平定すること。など全ての要素が含まれている。

一般的に、最も詳しく記載しているものが真の伝承であり、そこから自分の都合の悪い部分を削って自分に有利な伝承を作ったと考えるのが普通である。

天孫族の脅迫に対し、出雲族が断ると、神事はオオナムチが行って良いと妥協し、宮、橋、船、楯などの贈り物をする。出雲族は承服し、矛を渡し、岐神を平定の先導役としてに仕えさせる。

『先代旧事本紀』には出雲族の抵抗に対する天孫族の懐柔策とそれに負けた出雲族の恭順の様子が詳しく示されている。これが天孫側でもなく出雲側でもない公平な記録書ではないだろうか。

ここで、『先代旧事本紀』が他の古史を寄せ集めた偽書であるとの考えがあることは承知している。ほとんど全ての古史古伝の要素が含まれているので、後世に他の古史古伝を寄せ集めたものであるとの論理である。

一方、『先代旧事本紀』は物部氏の歴史書であり、物部氏は由緒正しい家柄であることを主張するために書かれた書物である。逆に言えば、物部氏に直接関わらない部分は信用できるのではないだろうか。

また、『出雲国風土記』、『出雲の口伝』では、オオクニヌシが譲った国について、出雲国ではないと記載されていることに注目したい。つまり、オオクニヌシが国造りを行なった葦原中国は天孫族に奪われたが、出雲国は本領安堵されたとも受け取れるのである。出雲側の伝承なので、出雲側の希望が書き込まれていてもおかしくはない。

しかし、本論で最も正しい伝承ではないかと推定した『先代旧事本紀』とその抜粋ではないかと思われる『日本書紀 一書(二)』においては、顯露の事は天孫が行い、幽神の事はオオクニヌシが行うと表現されている。これもオオクニヌシに一部の権力が残ったことを示唆するものではないだろうか。

私は、少なくとも、出雲国造は天穂日の一族が務めたが、出雲族は影響力を維持していたと考えている。

その証拠として、『古事記』や『日本書記』に不完全ながらも国譲りの物語が記載されていることが挙げられる。大和政権は、『古事記』や『日本書記』に、出雲族が開拓した国を天孫族が奪い取るという話を記載したくなかったはずである。しかし、簒奪者に不利なこの話を記載しなけれならないほど、出雲族の影響力が残っていたのである。

そして、その影響力のために不可解な神事が続けられたのではないだろうか。また、同様の理由で古来から伝わっていた磐座信仰も出雲の国に生き残っているのである。

まとめ

考古学は物証に基づく学問であり、神話や伝承は取り扱わない。

そのため、考古学者は少し前まで、この「国譲り」などはなかったと考えていた。その主たる理由は、古墳などの状況から古代の出雲に政治や経済の中心地があったとは考えられないというものである。

しかし、1984年に出雲の神奈備山である仏経山から3キロメートル離れた荒神谷から358本の銅剣が出土し、翌年には銅鐸6個と銅矛16本も出土した。それまでの銅剣の全国出土総数は約300本、それを荒神谷遺跡は一ヶ所で上回ったことになる。この大発見は、当時の古代史学、考古学会を大きく揺るがし、やっと出雲に「国」があったことを認めたのである。

【荒神谷遺跡】Photograph 2015.10.18

出雲国が存在したということは、上述したどの古史古伝も書かれている。この事実が遅ればせながら 考古学的にも追認されたことになる。

そして、これは、神話の形をとっている古史古伝が神様の話ではなく、歴史上に実在した人物や一族の偉業の記録であることを意味している。つまり神話に登場する神様は、歴史上の人物なのである。

一方、本論では、2015年に行われたイワクラ学会の2日間のイワクラツアーで訪れた出雲の磐座を紹介したが、出雲にはこれ以外にも数多くの磐座が存在する。

考古学者は、なぜかこの磐座を取り扱わない。

地面の下に埋まった遺跡だけではなく、地面の上にある磐座という物証を研究対象とすることで、古代史学や考古学は大きく前進するはずである。

謝辞

本論文を作成するに当たり、丁寧に案内してくださった荒神谷博物館の平野芳英氏と前田みのり氏に感謝いたします。

また、ツアーをコーディネイトされた須田郡司氏のご尽力に感謝いたします。

参考文献

1 倉野憲司校注:古事記、岩波書店(1991)

2 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注:日本書紀、岩波書店(1994)

3 植垣節也校注訳:風土記、小学館(1997)

4 特選神名牒(内務省蔵版)、思文閣出版(1925)

5 大野七三編著:先代旧事本紀、批評社(2001)

6 千家尊統:出雲大社、学生社(1968)

7 平野芳英、須田郡司:石神さんを訪ねて 出雲の巨石信仰、山陰中央新報社(2015)

8 吉田大洋:謎の出雲帝国、徳間書店(1980)

9 斎木雲州:出雲と大和のあけぼの、大元出版(2007)

10 斎木雲州:出雲と蘇我王国、大元出版(2012)

11 山本健造:日本起源の謎を解く 天照大神は卑弥呼ではない、福来出版、岐阜県(1991)

12 山本健造:明らかにされた神武以前、飛騨福来心理学研究所(1992)

13 山本健造・山本貴美子:日本のルーツ飛驒 飛驒は古代の中心地だった日本古代正史、福来出版、岐阜県(1997)

14 鳥居礼:言霊 -ホツマ、たま出版(1985)

15 今村聰夫:はじめてのホツマツタヱ 天の巻、かざひの文庫(2015)

発表履歴

〇2018年1月3日 平津豊のホームページ ミステリースポットに掲載

〇2025年6月20日 平津豊のイワクラ研究サイトに転載

IWAKURAPEDIA(関連するイワクラの個別情報)

イワクラペディアでは個々のイワクラに関する最新情報を掲載しています。googleマップも付いていますので探索に便利です。

#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #神社 #神道 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #出雲大社 #命主社 #屏風岩 #真名井遺跡 #赤猪岩神社 #塩搔島 #爪剥祭 #稲佐の浜 #弁天島 #御陵神社 #伊奈西波岐神社 #飯石神社 #柏島 #稲目洞窟 #立石神社 #老母石神社 #女夫岩 #石宮神社 #伎比佐の大岩 #曾枳能夜神社 #万九千神社 #須我神社 #八雲山の夫婦岩 #大石神社 #熊野大社 #火継式 #神魂神社 #大庭の宮山 #国譲り #荒神谷遺跡 #大国主 #八重言代主 #天菩比 #出雲国造 #神皇産霊神 #天穂日命 #天夷鳥命